定点観測06

海上釣り堀あれこれ

06アタリとは? ーアタリからアワセまでー

アタリとはウキ釣りならば「ウキ」脈釣りならば竿の「穂先」に現れる変化の事でエサから糸を伝わってくる魚からの信号です。

魚から伝わってくる信号とは他に 糸を伝って海底にオモリが着底した事、海藻や岩などの根のある場所の状況、潮の流れの方向や強さなどの情報がありますが、ここでは魚からの信号だけをアタリと呼びます。

長靴は引っかかって釣れるかもしれませんが、ウキをピクピクさせないので、長靴のアタリが出たとは言わないのです。

基本的なアタリの出かたを説明します。

ウキ釣りの場合

①設定した棚にエサが到達した時ウキが立ち上がります。

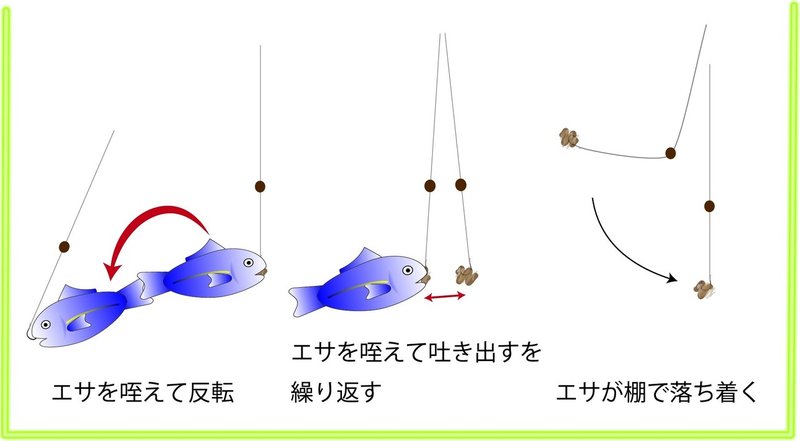

②魚が近づいて来てエサを食べはじめます。よほど食い気がある場合はそのまま飲み込みますが、多くの場合一気に呑み込まずに口の中に入れたり出したりしながら、エサを潰したり、細かくしたりして、飲み込みやすくしてから、吸い込みます。その時ウキは、上がったり下がったりを繰り返しています。ピクピク、フワフワ、モヤモヤなどと表現されるのがこの状態です。

これが「アタリが出た」と言う事です。

このウキの動きを見て魚が食い込んだか吐き出しているかの判断をします。

③魚が食べる決心をしたら口の中にエサを入れて反転して逃げます。

他の魚にエサを取られないための行動でしょうか?

このしっかりと口の中にエサを入れて反転した時ウキは深く沈みます。

アワセのタイミングはここです。

(下に図にしました。)

脈釣りの場合

脈釣りでも魚の行動は同じです。ただエサから繋がる糸と竿の穂先が直結してるので

(実際繋がっているのはリールですが)軽いオモリでより細かい情報を掴む事ができます。

①指定した棚に到着したら穂先にオモリとエサの重さが掛かります。先づこの感覚を覚えてください。エサが取られたときエサのあるナシもわかるようになります。

エサが沈んでいく途中海面に浮いている糸が急に引かれるように勢いよく沈み込む事もあります。これも※アタリです。沈み方を見てこのタイミングでのアワセも有りです。堤防でのチヌ(クロダイ)の落とし込み釣りの要領と同じです。

②魚がエサを食い始めると、穂先に信号が伝わり上下にピクピクします。

アタリが出ました。ウキも同様ですが、ここで慌てると、スカをくう確率が高いです。

③ピクピクからグッと重さが掛かった引きが穂先から伝わります。この瞬間がアワセのタイミングです。

(下に図にしました。)

※糸でアタリを取るには、道糸は色付きのナイロン系(白か蛍光オレンジの物が見やすい)かPEラインの浮く糸がお勧めです。フロロカーボンは沈むので、ハリスに使います。

アタリがわかりづらい居食いのメカニズム

時々アタリが出てないのにエサが取られている、アタリもないに魚が釣れた。なんて事があります。単純に自分が見過ごした時もありますが、魚がエサを咥えたまま動かない時があります。これを居食いと言います。

居食いに気づかなければ、魚はエサをモグモグして針を「ペッ!」と吐き出します。お魚さんの勝ちです。

居食いのアタリ

脈釣りでは沈む途中の糸が途中で止まったり、穂先にかかっていたオモリとエサの重さが、フッと抜ける感じがしたりとか。ちょっとした違和感が有ります。これが居食いしている時のアタリです。

それを感じたら軽く竿を上げてみて下さい。その時 重さを感じたら、即アワセです。「聴きアワセ」と言います。

ウキ釣りはウキが立たなかったり、立つ途中で止まったり、逆に少し浮き上がったりとか。これも少し違和感を感じるアタリが出ます。ウキ釣りの場合聴きアワセが少し難しいので、違和感を感じた時思い切りアワセてみましょう。

(下に図にしました。)

居食いのアタリも取れるようになれば、魚をかけるチャンスが広がる事でしょう。

アタリのパターンはさまざまです。食い込み方も日によって浅かったり、逆に少し油断してたら針を呑み込まれたりとか。そ状況でアワセのタイミングも早くしたり、遅くしたり。でもウキや竿先に伝わる魚からの信号を理解すれば、うまく針掛りさせるタイミングを掴む事ができるでしょう。また「餌取りのアタリ」(本命以外の小魚、マメアジや小サバ)も見分けられるようになれば餌取りを避けながら、本命を狙うこともできるようになります。

どうぞウキや竿先を通して何メートルも下の魚の動きを想像して下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?