あなたに私は絡みつく 第49話

第49話 欧介

数日後、律と一緒になるみさんの病室を尋ねた。

ベッドで上半身を起こしたなるみさんは、俺の記憶よりもひとまわり小さくなっていた。

目元が、律と同じだった。

俺を見て、一瞬驚いた顔をしたが、すぐに嬉しそうに迎えてくれた。

「あらぁ…懐かしい!帰ってこられたんですか?」

痩せてしまって、声にも力はなかったが、明るい笑顔は変わっていなかった。

「ご無沙汰しています。いかがですか、具合は」

「大丈夫なんですよぉ、こんな顔ですみませんねぇ、りっちゃん、櫻田さんに椅子出しちゃって」

「わかってるから、はしゃぐなよ」

「はしゃいでなんかねえわよ」

律となるみさんの会話が微笑ましい。なるみさんが若いから、姉と弟のように見える。俺に椅子を勧める律の表情が照れくさそうだ。

律は俺が持ってきた林檎を器用に切り分けた。

ビニール袋に皮や芯を入れ、捨ててくると言って病室を出た。

病室のドアが閉まると、なるみさんは俺に優しい笑顔を向けた。

「あんな無愛想じゃけど、櫻田さんが帰ってきてくれて、律は喜んどります。私とふたりだと、すぐ喧嘩になってしもうて…」

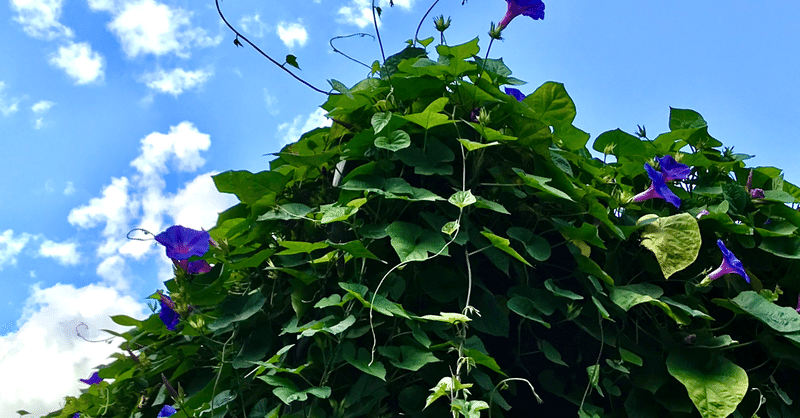

「僕も…嬉しいです。律には、留守の間すごく世話になって……朝顔の水やり、していただいたと聞きました」

「ああ、そねぇな気にしなんでください、好きでやっとったんです。律は櫻田さんの朝顔が好きで、それを見とったら私もつられて…」

手振りをしながらけらけらと笑う。気を遣わせないようにしてくれているのがわかる。

思えばたまたま隣に住んでいた俺に、咲枝家の人々は最初から親切だった。今は介護施設にいるというおばあちゃんのおにぎりの味は、今でも覚えている。

なるみさんは、律が今でも俺のことを本当の兄のように思っている、と言った。

朝顔を育てることが唯一、律の心の拠り所だったと。

俺が東京へ言った直後、律は急に口数が少なくなったという。

アルティスト・フォトの綿貫さんも、律が無口だと言った。

やはり俺の責任だ。

俺が思っていたよりも、律は、ひたむきに俺を見ていてくれた。

でも、俺と律の間にそれ以上の感情があることを、なるみさんは当然知らない。

律は必ず、なるみさんがわかってくれると信じている。

俺は話しながら、罪悪感のようなものを感じていた。律が思っているほど簡単なことではないのは、俺は痛いほど知っている。

どれほど理解があっても、自分事になった途端、拒絶する人間は多い。

「あの子をよろしゅうお願いします」

まるで結婚する息子を送り出すみたいに、なるみさんは俺に頭を下げた。

俺は胃がきりきりと痛んだ。

律は、母親想いだ。

母一人子一人の咲枝家を壊せない、そう思って東京へ戻った。

でも、どうしても律とは離れて生きていけないことがわかった。

だったら、一生律の友達のポジションでも構わない。表向きに他人であっても、俺はもう律の側を離れないと決めた。

律が俺を見限るまでは。

「さっき、何話してたの、母さんと」

「律が、俺のことをすごーく好きだって話」

「……あんにゃろ、余計なことを…」

「本当のことだろ?」

「そっちこそ俺にぞっこんじゃん」

「口が減らないよね」

「大人の切り返し方を学んだんでーす」

キーを回す。年季の入った黒のレンジローバー。低くエンジンが唸る。

笑いながら乗り込んで、律は助手席のドアを閉めた。

「それから……兄として、これからもよろしくお願いしますって言われたよ」

「兄ね……」

車のエンジン音だけが響く。いつかはこの話題で苦しくなる時がやってくると思っていた。が、実際の苦しさは、想像を軽く超えた。

律は助手席に深く沈んで、膝を見降ろして固まっていた。

落ち着いて考えれば、この時俺はどうかしていたと思う。

目の前の信号が黄色から赤に変わり、ゆっくりブレーキを踏み込む。

後続車はおらず、対向車はおじいさんの運転する軽が一台だけ。横断歩道を渡る若者は携帯電話に夢中で、周りが見えていない。

俺はサイドブレーキを引いて、助手席に乗り出して律を上向かせた。

唇を合わせると、律は目を大きく開けて俺の肩を掴んだ。

「…っ…欧介さ…」

もがく律を解放してやると、ひどく困惑した顔を俺に向けていた。

「…こんなところで…っ…」

律の口から自然にこぼれた言葉が、真実。

たとえ俺を受け入れてくれても、本来は女性を愛するように出来ている。

周りの人間の視線に耐えられるほど、簡単に強くはなれない。

あの驚きに凍り付いた顔は忘れられない。

俺は、律を試した。

最悪だ。

「……ごめん。もう、しないから」

ちょうどよく信号が青に変わった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?