あなたに私は絡みつく 第50話

第50話 律

思わず拒んでしまった俺を見た、欧介さんの目。

嫌だったんじゃない。

よく見れば周りに人も少なく、きっと欧介さん確認してから俺にキスをしてくれたんだ。

でも、俺がその時感じたことは、焦り。

誰かに見られたら、こんな小さな町、あっという間に知れ渡る、と。

母さんに話すと息巻いていた俺はどこにいったんだ。

「急にこんなことした俺が悪いんだ、ごめん」

「違う、あの…」

「……律の反応が普通だよ。だから気にしないで」

欧介さんは泣き笑いみたいな顔をしていた。

やっとたどり着いた俺たちは、もう何があっても大丈夫だと思っていたのに。大丈夫じゃないのは俺だったなんて。

離れたくなかったけど、家に帰ると言った欧介さんに、俺も行きたいとは言えなかった。

次の週、叔父の会社の出勤日。

企業などのパソコンの設置や設定を主に引き受けていて、接客が苦手な俺にとってはやりやすい仕事だった。その日もいつも通りの業務を順調にこなしていたところだった。

「律、ええか、今」

「はい」

社長である叔父が呼んだのは昼過ぎ。狭くてごちゃごちゃした社長室の椅子に座らされた。

叔父は煙草に火をつけ、吸うか、と俺に聞いた。俺が首を横に振ると、そうか、と言ってうまそうに煙を吸い込んだ。

「律、おめぇ、いくつだ」

「22です」

会社では叔父に敬語を使う。母とかなり年が離れている叔父は、下手すると母の父親に見られることもある。

髪に白いものが混じっているのと、方言が強いのもその要因かもしれない。

「あー、じゃあ、ちょうどええな」

「…何がですか」

嫌な予感がした。こういう話の流れは、よくドラマとかであるやつだ。

叔父は使い込んだ手帳をぱらぱらとめくり、言った。

「来週日曜、空いてるか?」

「…空いてますけど」

「見合い、する気ねえか」

やっぱり来た。このSNSの発達した時代に見合いとは。今時アプリでもマッチング出来るというのに。そもそも何で俺が見合い?

そこで思い出した。

多分叔父は、倒れた母を何とか安心させようとしている。

当の本人の気持ちはそっちのけだが。

「すみません、俺、そういうつもりないんで」

また逃げ出すわけにもいかないので、出来るだけ冷静に断った。しかし叔父はため息をついて、まあ聞け、と言った。

「何も急に結婚しろちゅうわけじゃねえ。会ってみて、気に入ったら少しずつ仲良うすりゃええんじゃ」

「いや、本当に…」

「男は、ちゃんと所帯を持てるようにならんとおえんぞ。一人息子がいつまでもふらふらしてるようじゃ、なるみも心配じゃろ」

「……ふらふらしてるつもりはないんですが」

「律」

社長から、叔父の顔になった。少し表情が険しい。

「あのな。これは…言うつもりなかったんだがな」

急に話の矛先が変わった。嫌な予感がさらに膨らむ。

「おめぇの隣ん家、櫻田さんっつったか」

「…え?」

「えれぇ仲良くしてもろうとるってなるみは喜んどったけど……あんまいい噂きかねえぞ」

頭の中で、ぶちっと何かが千切れた音がした。俺は立ち上がっていた。

会社だということも忘れて、大声で叫んでいた。

「なんだよそれっ…」

「大きな声出すんじゃねえ!座れ!」

怒鳴られてもコントロールが効かない。脳味噌が沸騰しそうだ。

叔父は不機嫌に、いいから座れ、とデスクを叩いた。仕方なく腰を降ろして叔父の顔を睨むと、向こうも負けじと眉をつり上げていた。

「…どういうことだよ…噂って」

眉間に深く皺を寄せて、叔父はもう一度煙草に火をつけた。そして盛大に煙を吐き出すと、声のトーンを落として話し始めた。

「うちの若ぇのがたまたま見つけたらしいんじゃ。男のストリッパーがおるような店のホームページに、あの櫻田さんの写真が使われとったってなぁ…」

おそらくそれは、モン・サン・ミッシェルのことだろう。どの写真のことを言っているのか知らないが、確かにストリッパーと言われても仕方のない露出具合だし、実際、かなりきわどいこともしている。

「よく櫻田さんと二人で遊びに行ったりしてるそうじゃねえか。そういう人とつるんどると、おめぇも同じように思われるんじゃねえかと思って、気になっとったんじゃ。だから早いとこ所帯を持って一人前に…」

叔父の失礼な言葉は俺の頭の血を沸かせるのに十分だった。

が、怒る前に俺は大事なことを思い出した。

まてよ。

ホームページ。

まさか、それじゃあ、その写真って……

俺は叔父が止めるのを振り切って社長室をでて、自分のPCを開いた。

モン・サン・ミッシェルと打ち込み検索をかけると、上位に表示されたホームページをクリックした。

トップに出てきたサムネイル、それは、間違いなく俺が撮った、あの日の欧介さんだった。

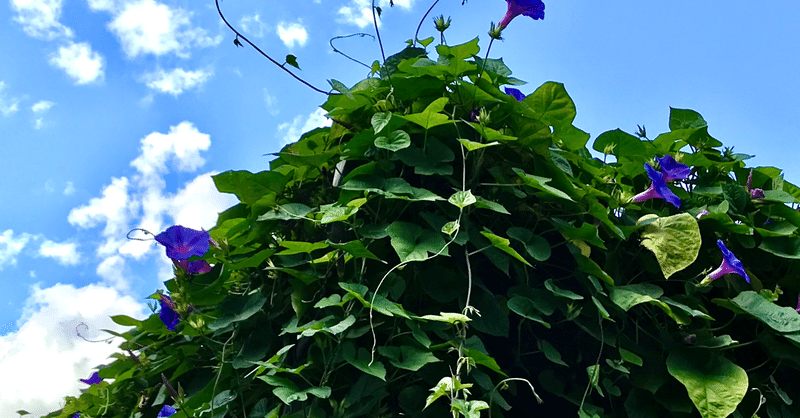

片足だけで銀のポールに絡みつき、しなやかなラインの背中からは、白い翼が生えているようだった。

今にも画面から飛び出してきそうな躍動感に、俺はそれが自分の撮った写真だということをすっかり忘れていた。

やっぱりきれいだ。

俺が撮りたいと思うのは、やっぱりこの人だけなんだ。

画面を見ている俺の背後で叔父の声がした。

「ああ、それじゃ。ほれ、この人…」

「この写真は!」

叔父の言葉をまた遮って、俺は言った。今度はほかの社員たちも聞いていた。

かまわない。むしろ、おかしな噂を流したやつにも聞かせてやる。

「これは、ストリップじゃなくて、ポールダンスっていう、世界大会もある歴としたスポーツです!社長が思っているような…いかがわしいものじゃありませんから!」

室内の空気がぴんと張りつめていた。

「……誤解しないでください。お…櫻田さんは、ちゃんとした人です」

言い切った俺に、叔父と社員たちの鋭い視線が刺さる。

叔父が咳払いをして社長室に戻って行った。ドアが乱暴に閉まり、社員たちの安堵のため息が漏れた。

ちらちらと俺を見る視線も、叔父の苛つきも、よくわからない見合い話も、どうでも良かった。

すごく悲しかった。

欧介さんを悪く言われるのは死ぬほど腹が立つのに、周りを気にしてキスひとつ出来ない俺は、どこまでも半端だ。

どうしてうまくいかないんだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?