あなたに私は絡みつく 第57話(完結)

第56話 欧介

「おーい、準備出来た?」

「今行くー!」

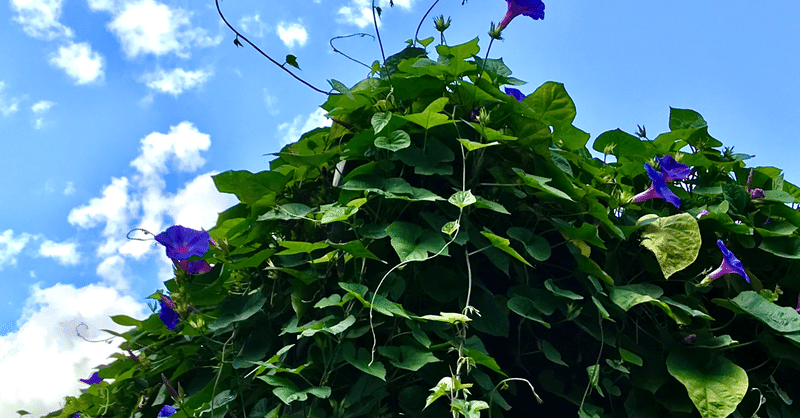

雲一つない快晴の朝。

ばたばたと階段を下りる足音。

門の前に止めた車の中には、買い揃えた撮影器具と着替えと、テント一式に非常食まで積み込まれている。

隣の咲枝家から、なるみさんが紙袋を持って出てきた。

「おうちゃん!これ、お弁当、持って行って!」

「なるみさん…これ、何日分?」

「え?多い?」

「ちょっと多めだけど、ありがたくいただきますね」

律の母、なるみさんは再婚した。入院した時にお世話になったバツイチの脳外科の担当医から、猛アプローチを受けたという。

なるみさんが出した再婚の条件は、俺と律のことを理解することと、咲枝家に一緒に住むことだったそうだ。結果、戸籍上なるみさんは名字が篠崎に変わったが、咲枝家にご主人と住んでいる。

律のそばを離れたくない、ということなんだろう。

ついでに俺はなるみさんに「おうちゃん」と呼ばれるところまで昇格した。律はそれは降格だと言うのだが。

律は、なるみさんの再婚を機に、俺と一緒に住むことにした。

荷物を運び込んでみたところ、俺と一緒でそう量はなく、越す前とほとんど変わらなくて笑った。

律はなるみさんの退院後すぐに東京のアルティスト・フォトを辞め、叔父さんの会社一本で働いた。

俺は在宅で出来る仕事を始めた。

あっという間に三年が経ち、ある程度の資金も溜まった。

今日25歳になる律は、フリーランスのカメラマンとして再スタートする。

「せっかく誕生日なんじゃけぇ、お祝いしてから出発すりゃええのにねぇ」

「まだそんなこと言ってんのかよ」

なるみさんの声をかき消すように、家から出てきた律が言う。

「この日に出るのは前から言ってただろーに…だいたい25にもなって誕生日とか…」

「なによう、おうちゃんには誕生日祝って貰うたくせに」

「…うるさいな」

律の左手首には、黒の防水腕時計がはまっている。俺の左手には、同じタイプの白。誕生日プレゼントは何がいい、と聞いたら、お揃いの時計と言うから。意外とかわいいことを言う。

なるみさんがにやにやすると律の機嫌が悪くなるが、今日はさすがに嬉しそうだ。咲枝家から、にぎやかな声につられて、なるみさんのご主人が顔を出した。

彼に挨拶をして、車にエンジンをかけた。

「それじゃあ、行ってきます。二ヶ月後には戻りますので」

「気をつけてね。朝顔はちゃんと見ておくけぇ、心配せんといて」

「ありがとうございます。ほら律、挨拶」

助手席に乗り込んだままだんまりの律をつっつくと、気恥ずかしそうに窓を空けて顔を出した。

そして、なるみさんとご主人の芳朗(よしろう)さんにむかって大きな声で言った。

「あーもう、わかってるよ……行ってきます!父さん、母さんのこと、よろしく頼みます!」

律は、なかなか芳朗さんを「父さん」と呼べなかった。認めたくないのではなくて、照れくさいらしい。

ちゃんと「父さん」と言って出発する、という俺との約束はなんとか果たした。俺は二人に会釈して、アクセルを踏んだ。

なるみさんは両手で口を覆って泣き笑いしていた。その肩を支える芳朗さんは車が見えなくなるまで手を振ってくれた。

「あー…恥ず…」

「よく出来ました」

「なんで泣くかなあ、こんなことぐらいで」

「そりゃ嬉しいだろう、芳朗さんも喜んでたよ」

「だいたい見送りも大袈裟なんだって、たった二ヶ月なのにさ」

「違うだろ?なるみさんは、律の再スタートを祝いたいんだよ」

「……まあ……わかるけど…」

三年でそれぞれが貯めた資金と、俺の貯金を使って、撮影旅行をすることにした。車でいろいろな地域を廻り、律はたくさん写真を撮る。売り込むのは俺の役目で、そのための準備もばっちりだ。

欧介さんを撮りたい、と言われたが、今のところ丁重にお断りしている。

律が撮るならそのうち一肌脱いでやってもいい、というのはまだ秘密。

そして、定期的にちゃんとあの家に戻る。

飽くまでも拠点はあの朝顔の家だから。

「おっうすっけさんっ、これ、なーんだ」

「え?」

赤信号で、律は急に一冊のノートを取り出した。

見覚えがあるような、ないような。端が折れてくたくたになっている、古いブルーのノート。

律はにやっと笑って、俺に向かって中身を開いて見せた。

そこに書かれた文字と、へたくそな朝顔のイラストで、俺の記憶が急激に巻き戻された。

「うわあああっ、それ、まだ持ってたのかっ」

「持ってますとも……ふふふ…どうだ、恥ずかしいだろう」

「……恥ずかしいですよ、だからやめて」

「やめませーん、ほら見て、これ朝顔っていうよりラッパ…」

「悪かったな!絵は苦手なの!」

それは、俺が東京に行くときに律に残して行った、朝顔の水のやり方を詳しく書いたノートだった。

柄にもなく、押し花なんか挟んだりして。

そして………律が、忘れていてほしいと願っている、最後のページ。

「俺、これお守り代わりにずっと持ち歩いてるんだ」

「お守りって…女子力高いな」

「押し花挟んじゃう欧介さんの方が高いでしょ」

「………確かに」

押し花は覚えてたか。頼むからそれもうしまって。信号が青に変わって、俺はアクセルを踏み込んだ。

「ねえ欧介さん」

「……はい?」

「嬉しかったよ。最後のページ」

「…………」

やっぱり覚えてた。

まあ、覚えていてほしいから書いたんだけども、今はちょっと、まずい。

「読み上げる?」

「マジでやめて!事故る!」

律は腹を抱えて笑っている。俺は照れ隠しにサングラスをかけてみた。

それでもしつこく、律は俺をのぞき込んで話しかけてくる。

「欧介さんってば」

「…なんだよ」

「好きだよ」

「……おう、俺もだ」

律が、俺の頬にキスをした。

今日、律は、俺が初めて律に会ったときの年齢になった。

あれから七年。

暑い夏、朝顔の咲く庭でお前を見つけた。

知っているだろうか。

朝顔の隠れた花言葉は、「あなたに私は絡みつく」。

俺は、朝顔の弦のように、お前に絡みついた。でも臆病な俺は、何度もその弦を切ろうとした。

その都度、お前はその手を止めてくれた。

そして、一緒に太陽の方に伸び上がろうと、引っ張ってくれたんだ。

そして今、俺とお前は互いにしっかり絡みついて、離れられなくなった。

律。

花が落ちて、枯れて土に帰っても、一緒にいよう。

お前は、俺のすべて。

完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?