はじまりから、いま。 1952ー2022 アーティゾン美術館の軌跡—古代美術、印象派、そして現代へ 美術展レポ2022

アーティゾン美術館の改めましての自己紹介的常設企画展を見てきた。

私設美術館ではかなり古い方になるアーティゾン美術館。

コレクションのきっかけや資料の展示

前身のブリヂストン美術館時代からのコレクションの流れが見える常設企画展。

展示作品もさることながら今回は2つの資料コーナーが非常に面白かったのでそのレポート。

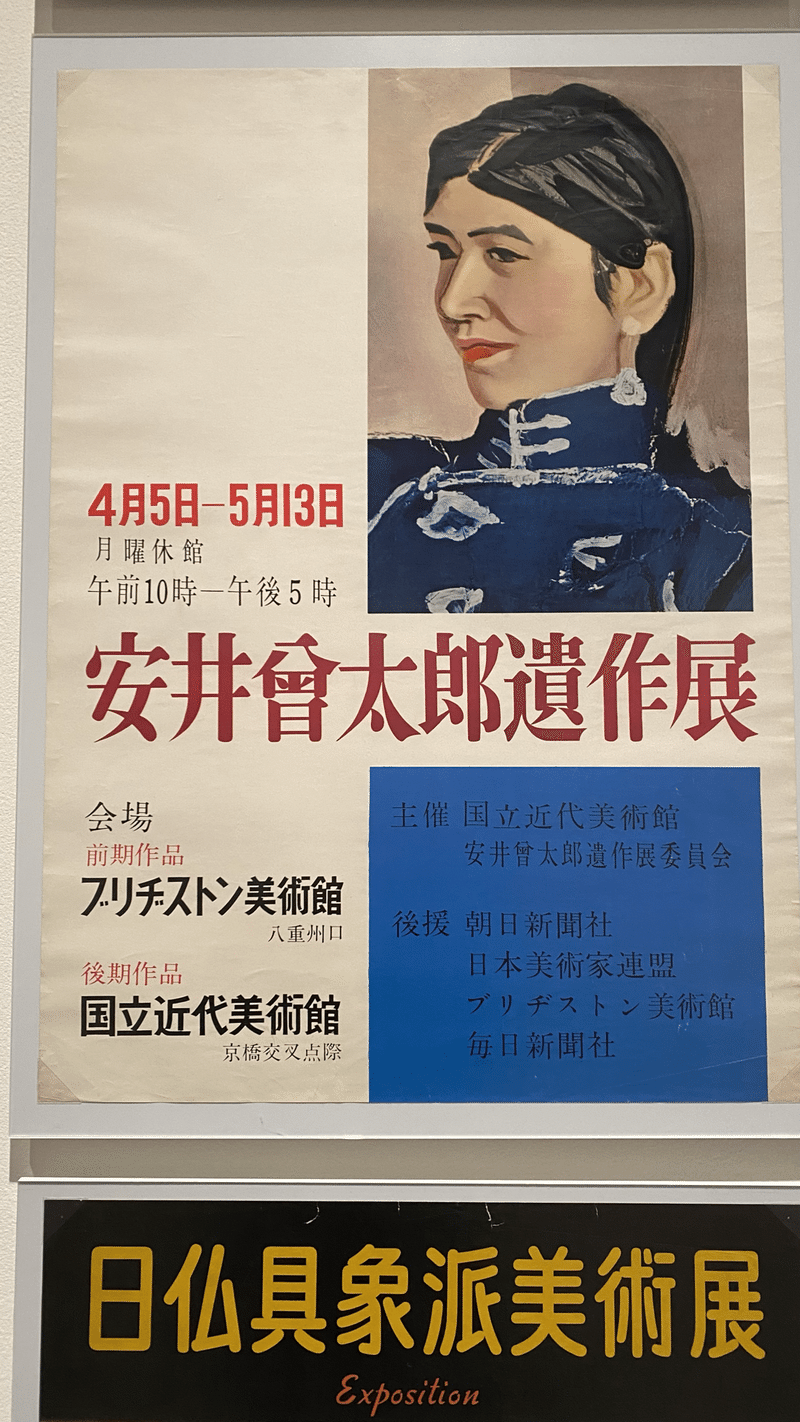

過去の展覧会ポスターアーカイブ

1つ目は1952年開館時のポスターから一旦閉館する2015年までの展示ポスターのコーナー。

古いポスターはフォントが時代を感じさせる。これはこれで良いな、と。

しかし90年代のポスター。これがうーーん、、?と。いや、ポスターフォーマットが全て統一されて整ってはいるのだけど…毎回同じフォーマットだと、ちょいとつまらない。

自分が10代〜20代の若い頃ブリヂストン美術館時代に訪問することがなかったのはなんでだろう?展示品が古典絵画寄りだったから?

と思っていたのですが、おそらく告知チラシのデザイン問題だったんだ、と気がついてしまった…。

まだWebの比率も少なかった90年代の中頃、展示チラシのビジュアルって大事だったんだなぁとしみじみ。

もちろん自分の年齢層がターゲットでなかったのかもしれませんが。

この辺がアーティゾンになってから変わったのはよかったのではないか、と思います。

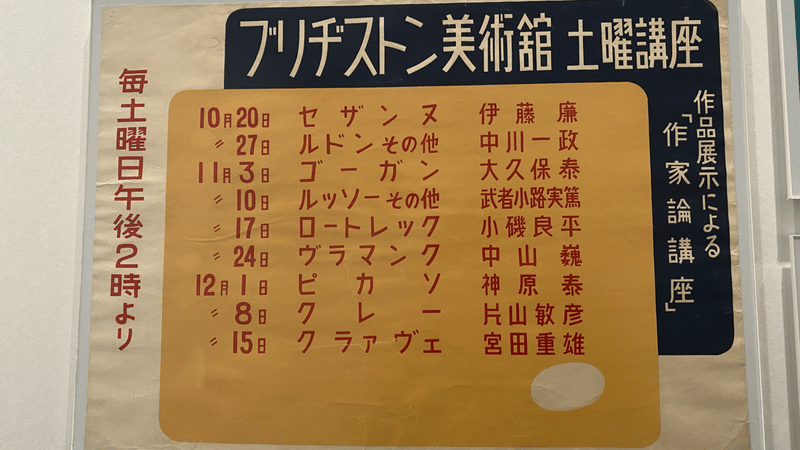

土曜講座のアーカイブ資料

2つ目に興味深かったのは美術館が開館当初から行っていた土曜講座のアーカイブ資料。

○年○月○日土曜日、どんなテーマで誰がゲスト解説したということがズラッと壁面に書き出されていました。

うぉおおお!この資料、面白い!!

面白いのが約70年前に印象派の画家を解説しているのが、今の日本近代美術のビックネームだったりするわけです。

現在は東近美に所蔵されているような方々ですよ。今だったら解説される側ですよ!!なんて贅沢な土曜講座。

ズラーッと羅列された約70年分の美術評論家や画家たちの名前を見ながらふと思うわけです。

「これ、どっかに赤瀬川原平さんの名前あるんじゃないか?」

ずっと前衛や写真、文筆分野で活動してた原平さんが古典要素の強いブリヂストンと関わるポイントはと考えたとき、

真っ先に浮かんだのは原平さんの「日本美術応援団」や「名画解説シリーズ」の本を出していた頃。

2000年初頭〜2010年ぐらいの間かなーと、目星をつけて探したら、あった。見つけた。私、すごい。

さて、何の話をテーマにして土曜講座としたのでしょう?とワクワクしながらテーマの項目見たら

「目玉の成長」

と書いてあった。

…??

何の講座だったのか全くわからない。

さすが原平さんだな。

どこでもスタンスかわらないのね、と妙な安心を覚えつつ、でもどんな話をしたのだろうかと謎は深まるばかりである。

いつか美術館の方へも聞いてみたい。

そういえば、ベネチア・ビエンナーレの作品展示の際も歴代の出品者とキュレーターの記載を壁一面でしていて、資料読むのがものすごく楽しかったな。。アーティゾンのもつ美術資料、一冊の本にまとめてほしい。

今回はこの資料についてもWebサイト上で図書室司書の方が動画で説明してくれています。

美術館図書室の歴史を70年前の設計資料から読み解くマニアックな動画ですが、すごく面白いですよ!

その上で成り立つ展示室の一角を埋め尽くす文字情報。圧巻です。

と、絵画そっちのけで資料だけを読みふけっていたわけでもなく。

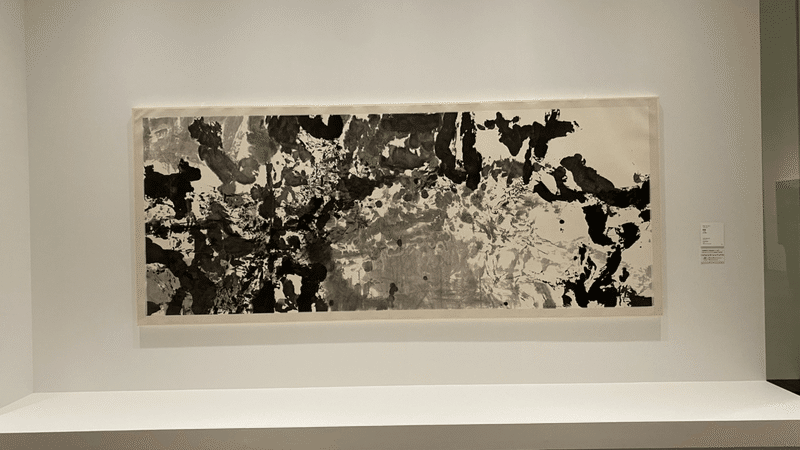

今回はザオ・ウーキーでしょう!

先日のミロ展から水墨画と絵画の間、というかモノクロの絵画のダイナミックさが気になる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?