サッカーを「戦術」で見るのは楽しいのか

質問箱にこんな質問が来た。

私自身、他人よりも戦術に詳しいとは思っていないのだが、ここでそんなことを言っても質問者の方に「そこじゃねえよ」と言われるだけなので、なぜ戦術でサッカーを見ることが楽しいのか、という主題にあえて置き換えて考え書くことを通じて、なぜ私が「戦術に詳しい」と見られる人になったのかが示唆的に伝われば良いと考えている。

【根本的な思想】

私には「結果だけでサッカーを見たくない」という絶対不変の思想がある。これは20年来、時にはプレーヤーとして、時にはサポーターとしてサッカーと向き合ってきた私の根底にあるものだ。

試合に勝ったらなんでも良いのか?

試合に負けたら全部クソなのか?

そうじゃない。

その結果を生むまでのプロセス、つまりピッチ内外の攻防にドラマがある。

観る者を熱くさせる何かがある。

"0-0"だからつまらないとか、"3-2"だから面白いとか、そんな見方はしたくない。というか、サッカーがそんな無機質なものだったらこんなにハマってない。

結果はもちろん大事、しかしそこだけを見てピッチ上で何が起こったか、から目を背けることは、個人的には安直でつまらないと考えている。

これは単なる好き嫌いの問題なのだが。

【サッカーを見ることの難しさ】

しかし、スコア至上主義に至るのも無理はない。なぜなら、サッカーとは結果(スコア)という無機質だがわかりやすい拠り所でもないと楽しむことが困難なスポーツだからだ。

ピッチで何が起こっているかわからない、

でも自分が見た試合について何か語りたい、

でも語れる要素がない、、、

そこで拠り所になるのが、試合のスコアである。

0-0という無機質な数字だけを見て人は、

・得点力不足

・フォワードを変えろ

・守備はしっかりしている

そう書き立てる。これと鮮明に記憶に残っているプレーを紐づけるだけでいくらでも語ることはできる。

「今日無失点で終えられたのは、あのピンチの場面であの選手が体を投げ出して守ってくれたからだ。あの選手のおかげだ」

立派に語れている。90分という非常に長い時間のたった一瞬の出来事が試合のすべてを決めてしまったかのような書きぶりだが、立派に語れている。

でも、そうするしかないのがサッカーだ。

サッカーとは、他のどの競技よりも情報量が多いスポーツだ。

整理がつかない。特に昨今、攻守の切り替えがスピーディーかつシームレスになっていることが難解さにさらに拍車をかけている。

その視点で言うと、今のマリノスのアタッキングフットボールなんかは拷問に等しい。観ている者も息の詰まるようなサッカーだ。何が起こっているのかわからない。わからないけどなんかまた点入ったぞ、みたいな。

野球のように攻守がハッキリ分かれているわけでもなければ、バスケのように人数が片手で数えられるほどなわけでもない。

22人という非常に多いプレーヤーが、

テレビカメラに収まりきれないくらい大きなフィールドで、

延々とボールを蹴り合って走り回っている。

それを90分間やり続けている。

鑑賞者にとってこんなに苦行のようなスポーツはなかなかない。

それこそがサッカーである。非常に難しい。

テレビの前でもスタジアムの観客席でも、90分間ただぼーーっと眺めているだけでは何も残らない。主体的に見れる何かがないと疎外感を感じて楽しめないものだ。

そこから何かを得て把握するには、相当な工夫が要るのだ。

【カオスに秩序を与える戦術ボード】

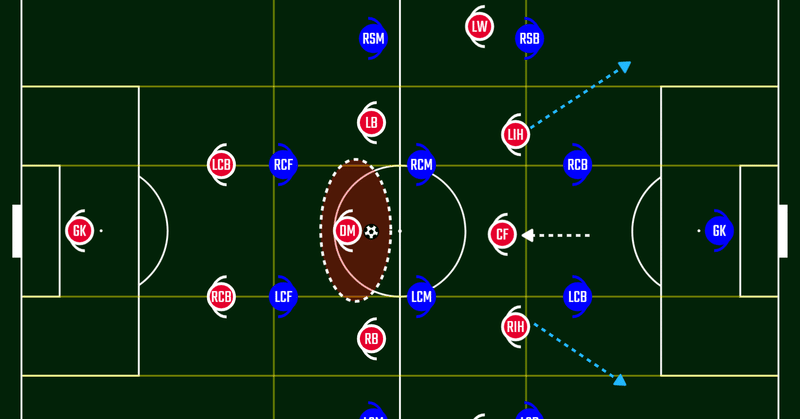

そこで登場するのが「戦術ボード」である。

あの馬鹿でかいフィールドを手のひらサイズに縮小したものが戦術ボード。すると、飲み込みきれないくらい過多だった情報が集約されて把握しやすくなる。

「各プレーヤーの配置をもとに、誰がどこでどう動いたからここが空いて、それがゴールに繋がった」

見るポイント・視点を作り、ストーリー立てることであのカオスなゲームを整理・把握することができる。

喩えるなら、地図と似ている。

図法や縮尺、イラストを用いて地球という馬鹿でかい球体を任意のサイズに切り取って、そこに秩序を与える。すると、どこに何があるかを把握することができる。

しかし、縮小する段階で漏らしている情報は多分にあるものだ。

「地図にないけどここにカフェあったんだ」

とか

「目的地のビルにはたどり着いたけど何階にあるかわかんねえ」

とか。

地図を見て"すべて把握した気になっている"と、抜け落ちている情報がある。言うなれば「縮尺の落とし穴」だ。

サッカーも同じだ。

自分の手のひらの盤面・戦術ボードは、一律に同じサイズ・形に揃えられた駒と、完全な平面として二次元の情報で構成されている。

しかし、実情はそうではない。プレーしているのは、一人ひとり特性・特徴の違う気まぐれな人間であり、ボールは平面で収まらず空中を飛び交う。

戦術ボードに集約した情報だけでは、実際にピッチで起こっていることは説明がつかないことだらけなのだ。

よって、盤面戦術を語ることは、本質的にサッカーをすべて把握していることにはならない。

完全にその盤面のまま試合が動くことはない。所詮は切り取って拡大しているに過ぎない。

この点、やっていることは、スコア至上主義とさして変わらない。

あの選手のあのプレーがその試合の無失点に繋がった、それも切り取り拡大解釈だし、

ウイングが幅を取ることでハーフスペースが空洞化してそこにインサイドハーフが走りこんでゴールに繋がって勝った、それも切り取り拡大解釈である。

視点が違うだけで本質は変わらない。

【見せかけの把握】

じゃあすべてを把握できない盤面戦術でサッカーを語ることが悪なのか?

それは本質を突いていないから稚拙なのか?

そんなことはない。

そもそもサッカーの試合をすべて完全に把握するのは無理・不可能だ。我々サポーターという名の傍観者には、本質などわからない。

であるならば、諦観上等、割り切ってしまえばいい。

「どうせ全体を把握できず切り取ることでしか見れねえんだから、盤面だけ切り取って全体を把握した気になって語ったって良いじゃん」

こんな割り切りで全然良い。

私はいま、こうした理由で盤面戦術だったり、ピッチ上の選手や監督の心情なんかを推察しながら見ることに興味を持っている。時には1試合ごとの視点だけではなく、数試合単位での視点も取り入れるようにしている。これが今の私のサッカー観だ。

もちろん盤面戦術である必要はない。一人の選手を見続けること(個サポ)など、試合の一部分、何か見るポイントを定めておくこと。サッカーという競技を楽しむならばそうした工夫をする必要がある。

そもそもサッカーを見ることにおいて最も大事なのは、わかった気になること。いわば「見せかけの把握」である。それこそがサッカーを楽しむうえでの至上の快楽になる。

大好きなサッカーを"把握した気になりたくて"そのための方法が確立されて楽しめている。その状態がカオスを楽しむ最上の手段だ。

自分なりにピッチ上のストーリーを勝手に組み立てて、それに酔いしれる。ある種の"自分磨き"みたいなものだ。

【最高の快楽を求めてやってきたこと】

そのためにいくつか盤面戦術について解説している書籍やYouTubeの解説動画には手を出してきた。正直に言うと、どれもあまりピンとこなかった、というか、新しく学べることはそれほど多くなかった。

盤面戦術の世界は、思うほどに難しくない。当たり前のことの連続だからだ。

目指すのはゴール、そこから逆算して物事を考える。

サイドでボールを持つよりもゴールのある中央を取りたい。

背の高い選手がいるならハイボールを選択する。

点が欲しければ攻撃する人数を増やす。

こうした、誰にでも分かる当たり前のことを論理的につなぎ合わせてストーリーを作り出す。戦術を語る人が優れて見えるのは、ロジカルに考えてストーリーを構築し、人にわかりやすく伝える部分だと私は思っている。多少拾える事象の数や細かさに差はあれど、サッカーを見る、という部分に大きな差はないように感じる。

話を戻す。

私が最も楽しく、そして多くを学ぶことができていると感じるのは、そうしたストーリーテラー達とお酒を飲んで語ることだ。

書籍やYoutubeを介した自学自習よりもはるかに楽しく、学べるところがある。

同じ試合の同じ事象について、自分はこう思うともっともらしいことを言いながら他の方々のサッカー観に触れること。

これが非常に楽しく、有意義な時間なのだ。そういう見方もあるのか、と自分のサッカーの楽しみ方がさらに拡がり、増える感覚がある。

【終章】

スコアを見て語る人、個人のプレーを見て語る人、試合全体を手のひらサイズに集約して語る人。誰もかれもが、サッカーという非常に難解なスポーツを網羅的に理解しようとしたけどできなかった落ちこぼれである。もちろんこの私もその一人だ。

それでもサッカーを見ていて楽しい。

2021年夏の時点で私は、この記事を読んでいる誰よりもサッカーが好きで、誰よりも楽しんでサッカーを見ている自信がある。自分だけのサッカーの見方があって、それをより洗練させることのできる余白と環境がある。

試合を把握することができている気になれている。

今、幸福の絶頂にいる。

それが自分の趣味嗜好、性分に合っているからこそ、盤面戦術をもってサッカーを見ている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?