(314)"追越し禁止"の標識は追越し禁止じゃない!?

概要

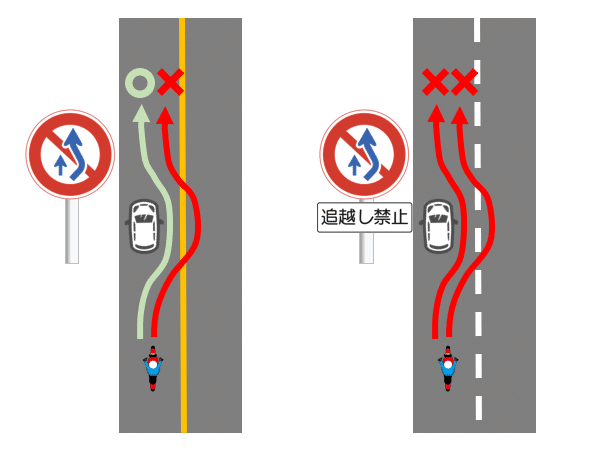

道路で割とよく見る以下の標識。街中や郊外の対面通行2車線でセンターラインがオレンジ色の道路では、前の車両を追越しできない、と考えている読者も多いのではないだろうか。

典型的には、以下のような風景である。

しかし、これは厳密に言うと間違っているのである。少なくとも免許取得の学科では間違えとなる。なぜなのか見てみよう。

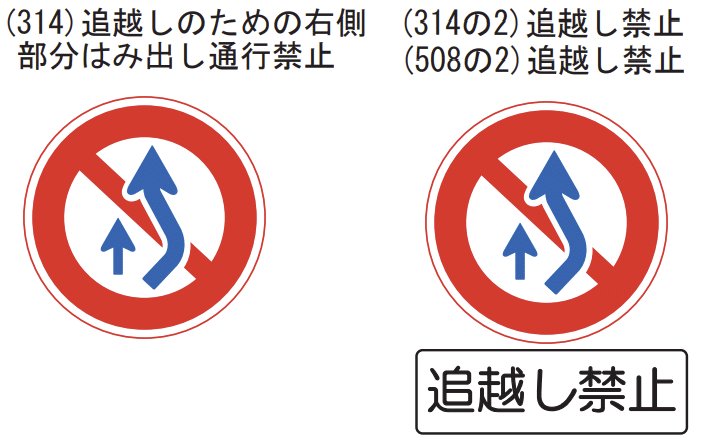

普段よく目にするのは「(314)追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」

実は、この標識には補助標識で「追越し禁止」が付くものと付かないものがあり、意味が微妙に異なっているのだ。補助標識が付かないものは、「(314)追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(通称「ハミ禁」) という、何やら長ったらしい名前がついているが、この規制がかかっている場合は、センターラインがオレンジ色の実線となっており、読者が普段よく目にするものである。

「(314の2)追越し禁止」と何が違うのかというと、オレンジ色のセンターラインをはみ出さなければ追越しても良いのである!ただし、この規制が敷かれている道路で、自動車同士がオレンジ色のセンターラインをはみ出さずに追越しをかけるのは車幅的にほぼ不可能であるが... 片方、または両方がバイク等であれば、はみ出さずに追越しをかけることは可能である。

「(314の2)追越し禁止」標識は意外とレア

では、「(314の2)追越し禁止」はどこに設置されているかというと、これが意外とレアである。

高速道路のトンネル内

首都高環状線などでは、トンネルの手前に「トンネル内」で追越し禁止、という標識が使われている。

首都高環状線千代田トンネル一方通行2車線の道路

この場合は、バイクと自動車、またはバイク同士であっても互いに追越しを行うことは禁止となる。

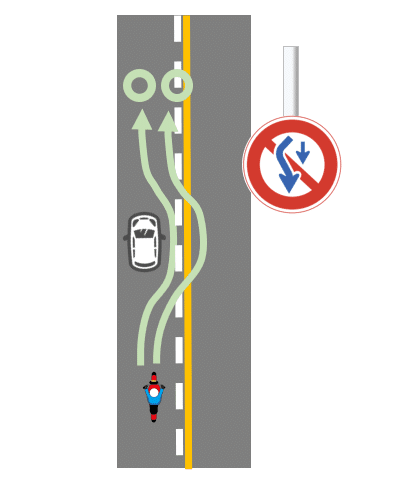

中央線のない狭い一般道

一般道ではなかなか見ないのであるが、郊外の対面通行、センターラインが引けないような細い道での設置例がある。この場合、センターにオレンジ色の実線は引かれていないことに注意が必要である。

センターラインがない、または白線点線の対面通行2車線の道路

補助標識の「追越し」の送り仮名「し」があるものとないものがある。ある方が標準。

センターラインがない、または白線点線の対面通行2車線の道路

2021年に歩道拡張工事が行われ、車道の道幅はセンターラインを引く基準を満たさなくなり、それまであったオレンジ色のセンターラインが消滅した。標識は相変わらず「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」になっているが、そのうち「追越し禁止」の補助標識がつくのか?

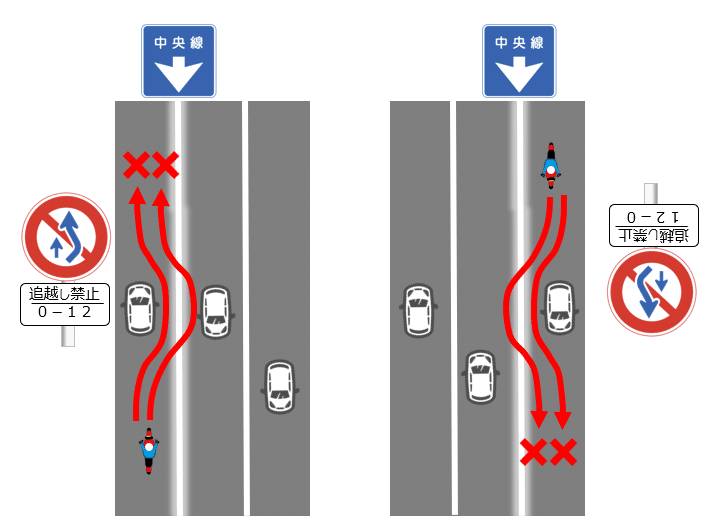

中央線変移との組み合わせ

中央線変移 (リバーシブルレーン)との組み合わせの場合もある。この場合はセンターラインをオレンジ色に出来ないために「追越し禁止」規制と組み合わせることになる。1車線しかない方向にのみ追越し禁止規制がかかる。そのため、追越し禁止が特定時間帯のみ適用されるという、さらにレアな標識になる。

一方通行

また、場合によっては一般道でも一方通行の道路で「追越し禁止」が設置されている場合がある。

一方通行1車線の道路

ただし、「追越し禁止」は、道路標示として示されていないため、道路の途中から入ってきた車両にとっては規制を認知しづらいという問題もある。オレンジ色で「追越し禁止」という法定外表示の道路標示をしている場合もあるが、道路標識も密に設置されているわけではなく、とても分かりにくい。場所によっては見直しで廃止されている区間もあるようだ。

また、高速道路では工事中の区間に臨時の追越し禁止区間が設置されることもある。

追越し禁止の区間規制をプロットした追越し禁止マップも公開しているので参照してほしい。

「(314の2)追越し禁止」が設置されている都道府県には大きく偏りがある。大まかに言って関東地方周辺 (群馬、茨城、東京(首都高)に加え山梨、福島、静岡) と中国地方周辺 (島根、鳥取、広島に加え徳島) にしか分布がない(青森県の一か所は例外) 。設置区間が一番多いのは群馬県である。

◆追越し禁止・マメ知識

2023年4月現在、追越し禁止規制がかかる139区間について、特徴的な内容をまとめてみた。

規制区間のある都県の区間数

規制区間は関東周辺に集中している。その他はほぼ中国地方周辺。

群馬県 62区間

東京都 22区間 (ほぼ高速道路)

茨城県 21区間

山梨県 10区間

福島県 5区間

島根県 5区間

栃木県 4区間

鳥取県 4区間

徳島県 3区間

青森県 1区間

静岡県 1区間

広島県 1区間

一方通行と追越し禁止の組み合わせ

都市高速 (東京都20区間)に加えて、一般道では鳴門公園 (徳島県)、第一いろは坂 (栃木県)、宝積寺交差点近くの合流車線(栃木県)の3か所のみ。

補助標識で車両の種類を限定しているもの

第一いろは坂 (栃木県)の「二輪を追越す場合を除く」と、広島県の「自動車・原付」。広島県の方は事実上意味をなさない。

規制の時間帯を限定しているもの

静岡県の国道1号線における中央線遷移区間の1区間のみ。

※ 2024年度中に廃止予定。

一番長い規制区間

追越し禁止規制は、交通規制基準によると「規制区間は、おおむね3キロメ-トルを限度とする。」とされている。ただし、青森県の岩木川沿い道路の規制区間はなんと約17kmもあり、ダントツに長い。栃木県の第一いろは坂の規制も約6kmある。逆に短い規制区間としては数百mで終わる区間はたくさんある。

片方向だけ "はみ出し禁止" という場合も

さらに、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は片方向だけ規制されている場合もある。その場合はセンターラインがオレンジ色と白い点線の組み合わせで表現されている。車線変更禁止と同様に、白い点線側からは追越しが可能、オレンジの実線側からは追越しのための右側部分はみ出し通行禁止となっている。

進行方向の「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」が終わる前はセンターラインはオレンジ色の実線、終わった先はオレンジ色の実線と白色の点線の組み合わせとなっている。

オレンジ線の道路で自動車が自転車をはみ出して追越しできるのか?の議論

さて、ハミ禁の道路は市街地でも郊外でも良く見るが、この道路でよくあるケースが、路肩を走っている自転車を後ろからくる自動車が追越していくケースだ。この際、自転車は軽車両なので追越し禁止の対象から除外されており、ハミ禁の道路でもオレンジ線をはみ出して追越しすることができると解釈している人がいるようだ。これは本当だろうか?

結論から言うと、これは間違っていて、ハミ禁規制のある道路で軽車両 (最近はこれに電動キックボード等が加わった) を追い越すときは、オレンジ線をはみ出さない範囲であれば追越しても良いが、追越し時にオレンジ線をはみ出すとアウトとなる。

この理由について解説しよう。道路標識の規制には、根拠となる法令があり、警察庁が発行する「交通規制基準」を見てみると、「(314)追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の根拠は道路交通法第17条第5項第四号、「(314の2)追越し禁止」は道路交通法第30条と記載されている。以下が該当部分の抜粋だ。

(通行区分)

第十七条

5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

(追越しを禁止する場所)

第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等※を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂

二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)

※ 「特定小型原動機付自転車等」は道路交通法の中で「特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)」という定義がある。

既出の議論の「自転車は軽車両なので追越し禁止の対象から除外されている」の根拠は、第30条の中に書かれている。これは、追越し禁止の場所であっても軽車両や電動キックボード等の速度が遅い車両 (最高時速は20km/h程度)の追越しを禁止してしまうと、自動車の前にこれらの車両が走っている場合、自動車も20km/h以下の速度で延々と走行しなければならず交通に支障をきたすためと考えられる。

しかし、この条文は「交通規制基準」における説明の通り「(314の2)追越し禁止」の根拠であるが、「(314)追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の根拠にはなっていない。ハミ禁の場合は第17条第5項第四号を参照すると、対象が(全種類の)「車両」となっている。そのため、軽車両や電動キックボード等を追越す場合であってもオレンジ線は超えてはいけない、ということになる。

ハミ禁の道路は、もともとオレンジ線を越えての走行が危険であるための規制なので、自転車であろうとバイクであろうと自動車であろうと何を追越すかにかかわらずはみ出してはいけないということは納得がいくだろう。

*

こちらもどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?