『ダブリナーズ』を読む

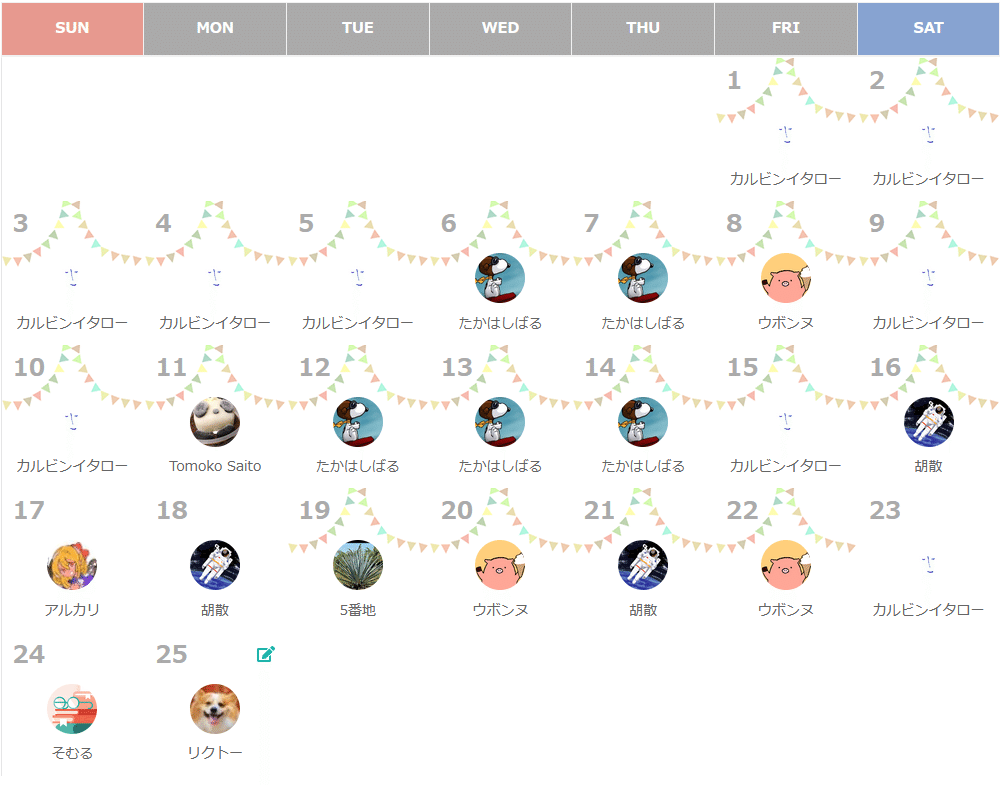

思想・哲学・文学・芸術の会 Advent Calendar 2023

本稿は見出しのアドベント・カレンダーの12/25の記事に当たる。ジョイスの『ダブリナーズ』を柳瀬尚紀訳で読んだので、それについて書く。

死者の視点

この小説の中心を貫く構造はソーントン・ワイルダーの戯曲『わが町』に似ている。そっくりと言っていい。すなわち事件性の少ない市民の生活の描写が物語のほとんどを占めており、最後にそれを死者の側の視点から眺めることになる、ということだ。今生きている者も必ずいつかは滅びるのであり、そのような遥か未来の視点に立って見てみると、生者の現在の生活ですら、既に死んだ者が思い出の中でのみ生きている姿となんら変わりがないように感じられてくる。すると何気ない暮らしの些細な描写ややり取りが、素晴らしく尊い物に思えてくるのだ。

次は水谷八也による『わが町』の解説である。

このような特色をワイルダーは演劇という表現手段が本来持っている可能性であると積極的にとらえていた。このとらえ方は現実世界に対する彼の見方にも反映されていた。人はそれぞれ個別の人生を生きている。人はその人固有の人生の中で、その時、その場でしか起こりえない特別の出来事を体験している。その意味でわたしたちは誰もが異なった個別の、その人に特別な瞬間の連続を生きていると言える。

しかしそのすべてのひとりひとりの体験の個別性を見ていけば、隣の人の個別性と共通した部分が多くあることにも気づく。それぞれが個別の幼児体験を経て、思春期に思い悩み、パートナーを見つけたり、見つけられなかったりしながら、いつの間にか老い、死を迎える。隣の人とは絶対に異なる「生」を歩みながら、人間に共通の繰り返しのパターンを生きていることもまた事実である。わたしたちはひとりひとりがこれほど多様な個性を持ち、異なる人生を歩みながら、驚くほどの類似性を持っているのだとワイルダーは考えていた。

彼はここにふたつの「真実」を見る。世界にたったひとつの、ただ一回の個別の出来事という「真実」と、無数の同じ出来事を含み、それらを要約するような「真実」を。そして演劇がこのようなふたつの真実を同時に語りうる最適の表現形式であると彼は確信していた。小説がある人の個別の出来事を伝えるのに優れた手段であるとするなら、演劇は普遍化されたことを伝えるのに優れた手段であると。彼の関心は個別の真実を通して、普遍的な真実に至る表現形式を模索することにあった。

同じことを哲学者の中島義道は『哲学の教科書』で次のように述べている。

私は何を言いたいのか。哲学は何の役にもたちません。しかし、それは、確実に見方を変えてくれる。有用であること、社会に役だつこと以外の価値を教えてくれる。人のために尽くすこともいいでしょう。老後を趣味に明け暮れるのもよいでしょう。しかし、本当に重要な問題はそこにはない。それは「生きておりまもなく死ぬ、そしてふたたび生き返ることはない」というこの一点をごまかさずに凝視することです。そして、このどうすることもできない残酷さを冷や汗の出るほど実感し、誰も逃れられないこの理不尽な徹底的な不幸を自覚することです。ここに、「死者の目」が獲得されます。それは、この本で何度も触れたように宇宙論的な目であり、童話の目、子供の目にも近い。そして、そうした目で見ると、税務署や検察庁の職員たちも奈良時代の官吏のように輝いてくる。あと一億年すれば、いや一千万年でもいいかもしれない、多分人類の記憶は宇宙に一滴も残らないであろう。このことを実感して、夜の電車の中にすしづめになり家路を急ぐくたびれ果てたサラリーマンたちを、その上に揺らめく刺激的かつ下品な吊り広告を見ていると、すべてがガラス細工のようにもろくはかなく美しく見えてくるのです。

とは言え『わが町』と『ダブリナーズ』の間には相当大きな差異がある。後者の方が遥かに混沌としており、豊かな内容を含んでいると言える。容易に咀嚼し消化することが不可能なのだ。

作中に頻繁に登場するモチーフを次のように並べてみた。

死

「姉妹」でのフリン司祭の死

「エブリン」におけるエブリンの母の死

「痛ましい事故」におけるシニコウ夫人の死

「死せるものたち」におけるマイケル・フュアリーの死

男女関係

「出会い」における恋の示唆

「アラビー」「エブリン」「下宿屋」などの恋愛

「二人の伊達男」における男女関係

「小さな雲」における主人公夫妻

「痛ましい事故」における男女の友情

「死せるものたち」における主人公夫妻

金銭

「出会い」における六ペンス

「アラビー」で主人公がバザーへ行くためのお金をもらう

「エヴリン」における給料や仕送りの話

「カーレースが終って」における賭け事

「二人の伊達男」における最後の金貨

「下宿屋」における下宿代

「写し」における質入れ

「土くれ」におけるプラムケーキの代価

「恩寵」における会計係という単語

「母親」における契約の報酬

混沌

主役の性別や年齢層が幅広い

「カーレースが終って」における国籍の豊かさ

「死せるものたち」におけるパーティの賑やかさ

食べ物

ほとんどの短編で酒が登場する

「姉妹」でコッター爺さんが夕食を食べている

「出会い」で少年たちは様々なものを買い食いする

「土くれ」におけるプラムケーキ

「死せるものたち」では実に多くの料理が登場する

罪

酒

随所に登場する

怒り

「姉妹」における主人公のコッター爺さんに対する怒り

「アラビー」で主人公が最後に怒りに打ち震える

「写し」で主人公が雇い主から叱られる。

折檻

「出会い」における鞭打ち

「写し」で主人公が子供を叱る。

赦し、祈り

「姉妹」における聖杯

「写し」で子供がアヴェ・マリアのお祈りをしようとする

「土くれ」における祈祷書

「恩寵」における静修

二面性

「姉妹」におけるフリン司祭の笑顔の不気味さ

「出会い」において男が突然暗い側面を見せる

「アラビー」において前の司祭が、ヴィドックの回想録を持っていた(ヴィドックはフランスの有名な犯罪者である)

催し事、集会

「カーレースが終って」におけるカーレースや、酒盛りなど

「母親」における演奏会

「恩寵」における静修

「死せるものたち」におけるパーティ

こうして一望すると滅茶苦茶という気がしてくる。整理ということが不可能なのだ。何がメインディッシュなのかよく分からないコース料理を食わされているような感じなのである。最初にこの本を開くとき、読者は一体何が中心的な問題になっているのかよく分からないまま終盤まで進んでいくはずだ。多分『ダブリナーズ』に収録されているすべての短編がもれなく好きという人は稀だろう。内容に統一性がなくバラバラなので、これは好き、これは退屈というふうに様々な感想をいだきながら進んでいくことになると思われる。最後まで読み切らないと中心を貫く柱がないように見えるので、途中でこの本を投げ出してしまう人も別段珍しくあるまい。

二面性のある事物やモチーフが多い。例えば食べ物というモチーフには酒という堕落を招くものもあれば、「土くれ」に登場するプラムケーキのように罪のない可愛らしいものもあるし、男女関係というモチーフにおいても、不和のあるカップルもあれば、「下宿屋」のように上手く行くカップルも登場している。それらはどちらか一方が正しい、もしくは間違っているという価値が付与されておらず、単にポンと置かれているだけであり、どこにも解決や結末というものに行き着かないので、読者は消化のしようがなく、いささか困惑させられる。

このような混沌とした、消化が不可能なまるごとの生(なま)の体験は、最後に美しく相対化される。死という劇薬が隣に置かれると、この地上におけるいかなるものも等しく矮小になり、儚く脆く、しかしそれゆえに輝いて見えてくるのである。

テーマと結論

テーマを述べる前に、まずは基調の力とそれへのカウンターということを確認したい。次のような大きな三つの力が作中で働いていると言える。

金銭による取引は上手く行かない。あるいは下劣な結果となる。

男女関係は上手く行かない。あるいは下劣な結果となる。

暗い結末が多い。

ただし例外もそれなりに存在し、これらの基調の力に対するカウンターとして働いている。

ジョイスがカウンターを存在させた狙いはかなり明白で、すでに述べたように、物語の消化不可能性を高め、それそのものを生(なま)の形で差し出すことにある。そうすることにより、かけがえのない生命の一回性、個別性というものが強調されるからだ。こうした細工は読了後に大きな効果をもたらす。読者は本を閉じた後にそれまでの短編で起きたことを想起することになるが、そこで味わう生命の儚さ、脆さ、そして美しさが高まるのである。

ところで本作のテーマは三つある。次の三本の葛藤が柱であり、その内もっとも主要なものが死である。

死を受け入れるか、受け入れないか

男女関係が上手く行かないことを受け入れるか、受け入れないか

金銭による取引がむなしい結果に終わることを受け入れるか、受け入れないか

これらのテーマを統合して、物語の中心に据えられた葛藤をあらわすと、次のようになる。

主人公はこの世のすべてが虚しくなり滅び去ることを、諦めて受け入れるか、それとも受け入れないかの、二つの方向性に引き裂かれている。彼は楽な道である生の方向へ進もうと試みるが失敗し、引き返して、より困難な道、すなわち死を受け入れる道を突き進む。するとその自己犠牲的決心によって、主人公は葛藤を解消するばかりでなく、生命の儚い美しさを識るという、かけがえのない宝を得ることになる。

ストーリー構成を概観する

まずは主人公の年齢を順に挙げていく。

姉妹 - 若い

出会い - 子供

アラビー - 子供

エブリン - 若い

カーレースが終って - 若い

二人の伊達男 - 若い

下宿屋 - 中年

小さな雲 - 青年(三十二歳)

写し - おそらく中年。五人の子供の親だから。

土くれ - 年齢不詳。

痛ましい事故 - 年齢不詳。シニコウ夫人が死亡時点で四十三歳なので、それに近い年齢と思われる

委員会室の蔦の日 - 老年

母親 - おそらく中年。演奏会に有償で出演できるほどの年齢の娘がいるから。

恩寵 - 中年

死せるものたち - 青年

1-6まで主人公は明確に若く、7の下宿屋から若い人は主人公でなくなる。ただ下宿屋は、話題の中心であるカップルは若い。したがって明確に中年である層が主人公に据えられると取れるのは、9の写しからだろう。ちょうど真ん中あたりで変わり、より死へと近づいていくことになる。

ここから各短篇について述べていく。

先頭の1「姉妹」で死というテーマが提示される。フリン司祭が死ぬが、それは若い主人公にとってかなりのインパクトがある出来事だった。人々を導く司祭という立場の人間が死ぬことによって、若い主人公は取り残され、道に迷う。彼が作中で怒っていることは見逃せないポイントだ。彼が怒っている本当の理由は、司祭の死を受け入れられないからである。キューブラー・ロスの唱える死の受容の五段階で言うと、彼は否認の次の怒りの段階にとどまっていることになる。

また聖杯がこわれたことが終盤で宣告される。これが物語のはじまりである。聖杯の修復が物語の目標であると言い換えてもいいかもしれない。

2の「出会い」では少年たちが冒険に出る。1は家の中が舞台だったのに、こちらは家の外で物語が進行するわけだ。

でも本物の冒険は、と僕は考えた、家に引っこんでる者には起らない。外へ出て探さなければならないんだ。

『ダブリナーズ』という長い旅の始まりが上記の箇所で告げられる。しばらくは少年たちはいい気分に浸る。しかし奇妙な男に出会い、その気持ちはくじかれる。この短編は『ダブリナーズ』全体と相似形になっていると言えるだろう。どんな力にも必ずカウンターが存在するのである。題が「encounter」であることも示唆的だ。

変な男の話によって男女関係というテーマが示唆される。

3の「アラビー」では片思いの恋と無駄に終わった買い物が語られる。この話は2で示唆された男女関係というバトンを受け取りつつ、金銭が本来の役割を果たせないという結末が提示される。ここまでで主要なテーマがすべて示されたことになる。スタートを切る準備が完了したという訳だ。

4の「エブリン」で、はじめて物語らしい物語がかたられる。明確に本編が始まると言っていいだろう。死も男女関係も金銭もすべてのテーマが顔を出す。男女関係は上手くいかずに話が終わる。暗い基調である。

5, 7は明確なカウンターであり、本筋とおぼしき流れが完全に否定されるので読者は面食らう。

6も男女関係がテーマであり、こちらは下劣な結果で終わる。ただし暗い雰囲気はない。

8では出世や結婚生活が否定される。暗い雰囲気。

9は暗い基調の話であり、罰や金銭の話が強調される。年齢層の変化を考慮するとここからがおそらく後半戦である。

10もカウンターであり、微笑ましい話だが、金銭の取り引きが上手くいってないことは注目に値する。

11は重要な短編である。ここで惜しげもなくメインテーマと解決の方向性が開陳される。この作品は最後の『死せるものたち』の準備であり予告になっている。「思い出」がキーワードである。

そうして座ったまま、彼女との日々を思い起し、今抱く女の二つの面影を交互に呼び起しながら、彼は女が死んだことを、もはや存在しないことを、一つの思い出となってしまったことを理解した。不安で落着かない気分になる。ほかになにかできなかっただろうかと自問した。女と欺瞞の喜劇を演じつづけることはできなかったろう。公然といっしょに暮らすこともできなかった。自分は自分で最善と思われることをした。なにを責められることがあろうか? 女がいなくなった今、女が毎晩毎晩、あの部屋で独りきりで過した人生がいかに孤独であったかが分る。自分の人生も孤独なものとなっていき、ついには自分もまた、死んで、存在しなくなって、一つの思い出となる――もし思い出してくれる者がいるなら。

12は混沌とした内容である。物語に一貫性がない。一応締めに詩の朗読があるので形にはなっている。これは言わば5の変奏だろう。ただし5と比べると浮ついた雰囲気がじゃっかん抑えられている。

13には物語がある。母親であるカーニー夫人は「ロマンチックな夢」を持った女である。それは結婚によってかなえられなかったので、かわりに娘に託している。娘を音楽会に出させて、出演料をもらおうとするのだがそれは無為に終わる。

14の「恩寵」はクライマックスの15の前に置かれている。13中の音楽会出演の契約もそうだが、ともかくこの短編集ではいたるところに金の話が出てきて、しかも具体的な金額が提示される。こうした記述は次の箇所で大きな効果をもたらす。

こういう比喩を使ってよければ、と神父は続けた。自分は精神の会計係である。自分の願うのは、聴衆のそれぞれが一人残らず己の会計簿を、己の精神生活の会計簿を開いてみて、それが良心と勘定が合っているかどうか調べてみることである。

こうした説教の後に最終話の15が続く。こうした劇的なつながりがクライマックスの効果を引き立てる。

15の「死せるものたち」が最後である。一番長い話なので、最も力がこめられていると誰でも分かる。

ある家でパーティが開かれてその親戚一同がつどい、歌やスピーチが披露され、ご馳走が食べられる。次のような記述がまずある。

生活は質素だけれども、三人とも食生活を高級にするという主義だった。なんでも最高級品、極上の骨付きサーロイン、三シリングの紅茶、瓶入りの最高のスタウト。

そしてのちに大量の料理がならべられて、大いに飲み食いがなされる。

一羽の太った焦茶の鵞鳥がテーブルの端で横になり、もう一方の端には、パセリを茎ごとちらした皺紙の上に豚腿がどでんと置かれ、これは皮をむいてパンくずをふりかけ、脛には上手に仕上げた紙の襞飾りが巻きつけてあり、その脇には薬味の載った牛の腿肉がある。この張り合う両端の中間に、添え料理がずらりと平行に整列していた。赤と黄色のゼリーの二つの小さな教会堂、真っ赤なジャムの掛ったブラマンジェの塊があふれんばかりの浅い盛皿、茎形の柄がついた大きな緑の葉形の盛皿もあって、これには紫色のレーズンと皮をむいたアーモンドがごっそり積まれ、それと対の盛皿にはスミルナ無花果のぎっしり詰った矩形、下ろしナツメッグをトッピングにしたカスタードの載る盛皿、金紙や銀紙にくるまれたチョコレートやキャンディが山盛りの小さな器、そして長いセロリの何本か突っ立つガラス壺。

こうした豪勢さには、これまでの短編のなかで基調として働いていた、「金のからむ取引きが無為に終わる」という力を退散させ、くじかれていた願いを成就させるという働きがある。我々読者は長いマラソンを走ってきた終わりに、ようやく休憩と安らぎの水を与えられたというわけである。酒についても同じで、これまでは暗い方向にばかり力を貸していた酒という存在が、やっと明るい存在としてあらわれてくれたことに、我々は率直な喜びと解放感をおぼえるのである。

その後、主人公のゲイブリエルは妻の美しさを再発見し、彼女との情事に期待をつのらせる。

彼女が自分のものであることが嬉しくて、優雅さと妻らしい身のこなしが誇らしかった。ところが今、あれやこれやの思い出に再び火が付いてしまった今、妻の肉体の最初の感触が、楽の音にも似た未知の芳しいその感触が、欲情の烈しい疼きを全身に走らせた。妻の無言に乗じて、彼は妻の腕をぴったり脇腹に引き寄せた。そしてホテルの入口に立ったとき、彼は自分たちが生活や義務から逃れてきたような気がした。家庭や友人たちから逃れて、荒々しい晴れやかな心を躍らせて新たな冒険へと出奔するのだという気がした。

ここで我々読者は主人公と同じ期待を持つ。これまでの短編で働いていた「男女関係がむなしく終わる」という基調の力についに物語が反旗をひるがえすのだと捉え、主人公の願いが成就される瞬間を見たいと思うのだ。

しかしゲイブリエルを待っていたのは妻の過去の打ち明け話であり、初恋の男の話だった。彼はそれに衝撃を受け、落胆する。情事のないまま彼はベッドに横たわる。これはじつは2の「出会い」の話と同じ構造である。「出会い」の主人公の少年たちは冒険にでかけ、いい気分に浸るのだが、変な男がカウンターとしてあらわれて、嫌な気持ちになるわけである。それと同様の展開がゲイブリエルを待ち受けていた。

これまでの短編と違うのは、ゲイブリエルが卓見に到達し、すべての物語を相対化することにある。その卓見とは、思い出としてのみ存在している死者と、現実に地上で暮らしている生者との間に、いっさいの線引きをしないことにある。彼は何百年、あるいは何千年という遠い未来から現在を「ふりかえる」。そうした視点に立てば、いま生きている者もじつは死者と変わらない存在であり、儚く脆いものなのだということを彼は識る。それこそがじつは生命の美しさを本当に実感するということに他ならないのだ。

雪がかすかに音立てて宇宙の彼方から舞い降り、生けるものと死せるものの上にあまねく、そのすべての最期の降下のごとく、かすかに音立てて降り落ちるのを聞きながら、彼の魂はゆっくりと感覚を失っていった。