「7月10日は灰の町」仙台空襲78年

太平洋戦争での日本の敗戦が色濃くなってきた1945年7月。東北最大の都市、仙台市の中心部は123機の戦略爆撃機B-29による空襲により、灰の町と化しました。

それから78年。仙台の近代史と空襲の被害を振り返ります。

*本記事は、「『7月10日は灰の町』仙台空襲と戦争中のこと」(石澤友隆、河北新報出版センター、2008)、石澤氏のインタビュー(tbc東北放送、2022年11月放送)、仙台市史等をもとに作成したものです。

*戦後復興については別の記事で簡単に紹介しています。

第二師団と「軍都」仙台

仙台と戦争のつながりは、1894年の日清戦争にまで遡ります。明治21年に創設された帝国陸軍第二師団の存在です。司令部は川内(現在の東北大学川内キャンパス〜宮城県美術館)に置かれていました。第二師団は日清戦争では威海衛攻略に参加し、その後の日中戦争や太平洋戦争のガダルカナル、ビルマ戦線など重要な作戦に参加していました。

第二師団の存在に加えて、原町(宮城野区)には東京第一陸軍造兵廠仙台製造所があり、戦闘機の銃弾や薬きょうの箱詰、旋盤、プレス加工などを行っていました。また、長町駅は日清戦争の際に第二師団の人員輸送のために作られた仮設停車場が元になっています。

「軍都」としての性格を持った仙台ですが、他の都市と比較すると商工業の色が強い都市でもあります。

仙台市は”軍都”といっても、あした(朝)に出征兵を送り、夕べに英霊を迎える、いわば兵隊まちにすぎず、軍需産業と名のつく大企業はなく、商業と給料生活者を主体とする消費都市(後略)

伊達政宗が仙台城下を開いてから300年余りが経ち、戦時統制によって経済が大きく変わってもなお、仙台の中心は商工業者でした。そして仙台空襲によって、商工業者が軒を連ねる中心部が壊滅的な被害を被ったのです。

「仙台良い町 森の町」

太平洋戦争も末期に差し掛かった1944年6月ごろ、日本陸海軍の絶対国防圏であったサイパン島が陥落。これにより米軍の爆撃機による日本本土への空襲が可能となり、東京をはじめ全国の地方都市への空襲が本格化しました。東北地方は爆撃機の航行可能範囲限界にありましたが、空からの攻撃に晒されるのは時間の問題でした。

仙台でも学童疎開に加えて、「建物疎開」と呼ばれる鉄道等の重要施設付近の建物を取り壊し延焼を防止する措置が取られました。これによって多くの人が、本格的な戦災を受ける前にその住処を失ったのです。

そして仙台空襲の数日前、米軍機によって仙台市にビラが撒かれました。

仙台良い町 森の町 7月10日は灰の町

7月10日未明に、仙台への空襲を実施することを予告する内容でした。他都市での空襲でも実施されたこのビラ散布は、市民の戦争継続意思を削ぐために行われたものでした。空襲の実施日時を暴露する内容のビラでしたが、特高警察などによる情報統制により、空襲の犠牲者が減ることは殆どありませんでした。

「7月10日は灰の町」

サイパン島を離陸した123機のB-29戦略爆撃機は、7月9日深夜に仙台上空に侵入しました。焼夷弾投下の目標とされた「爆撃中心」は大町通と東三番丁通の交差点。現在のクリスロード商店街にある桜井薬局ビルの目の前です。900トン余りの焼夷弾が投下され、商業都市仙台は一夜にして灰の町と化しました。「仙台駅から大町西公園が見えた」という証言があるほど、かつて栄えた仙台の中心部は壊滅的な被害を受けたのです。

仙台市がまとめた資料によると、被災した家屋は12,000戸余り、被災人口は57,000人余りとされています。市民が避難した防空壕は庭や畑などを掘って木材などで蓋をしただけの簡易的なものでした。仙台で投下された焼夷弾は油脂焼夷弾が主で、火が壕の中に入り込んで犠牲を増やす結果となったのです。

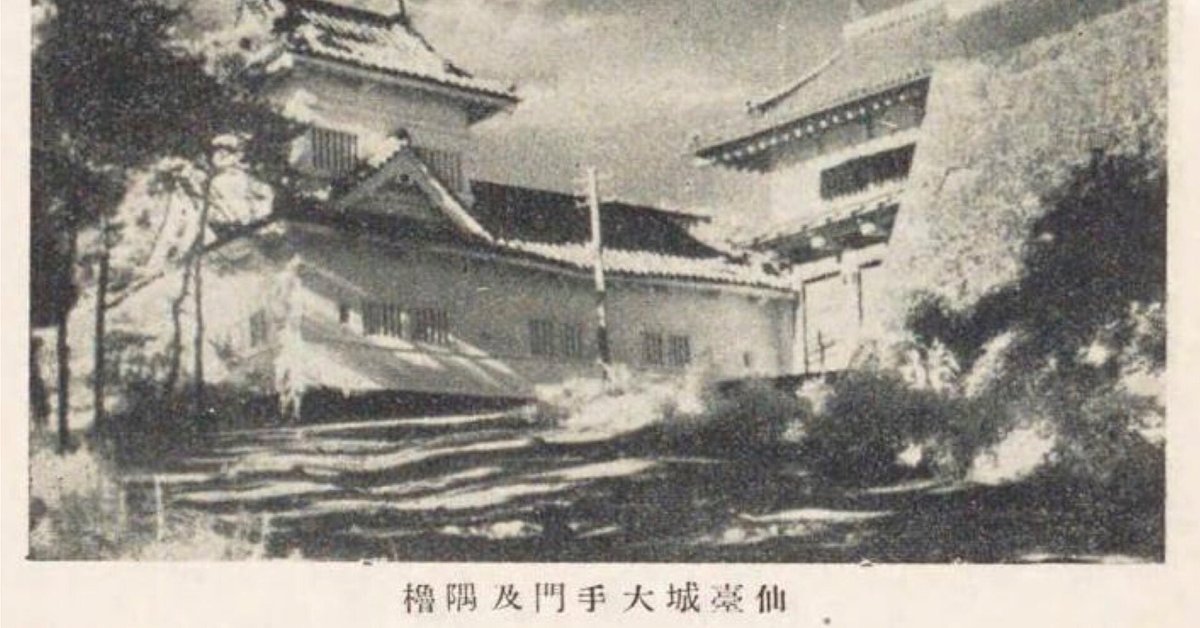

また、軍都仙台を象徴する第二師団も空襲によって大きな被害を受けました。その被害は隣接する仙台城址にもおよび、仙台を象徴した仙台城大手門は一夜にして焼け落ちました。

今日に残る空襲の爪痕

戦後、仙台市は大規模な戦災復興事業を立ち上げました。かつて商業の中心として栄えた大町通の横に青葉通が建設され、広瀬通の延伸、定禅寺通の拡幅も行われました。

仙台中心部に空襲の被害を伝えるものはもはや残っていませんが、爆撃中心となった桜井薬局ビルの入り口横には、仙台空襲を伝える銘板が埋め込まれています。

また仙山線北山駅に近い御嶽三吉神社には、当時建造された防空壕の跡が今も残されています。これは市民の避難用ではなく東北帝国大学の資料を保管するために作られたものです。

広瀬川河畔や段丘崖に作られた防空壕は、評定河原や西公園西側にその一部が残されています。

参考文献等

【仙台空襲】

宮城県の空襲被害 - 未来に残す戦争の記憶 - Yahoo! JAPAN

総務省|一般戦災死没者の追悼|仙台市における戦災の状況(宮城県)

「七月十日は灰の町」予告されていた“仙台空襲”ナゼ伏せられたのか?戦争が招く情報操作とは… | TBS NEWS DIG

【防空壕】

【東北異景】宮城の戦争遺跡(上)防空壕 - TOHOKU360

仙台空襲 防空壕は"命を守れなかった" 岩野吉樹アナが取材 | 知っトク東北|NHK

戦前,仙台市の愛宕橋付近に防空壕が3つあったようだが,場所はどのあたりか。また,作成時期や防空壕がな... | レファレンス協同データベース

灰燼(じん)に帰した「杜の都」〜宮城県仙台空襲〜 - 空襲の記録 - 未来に残す 戦争の記憶 - Yahoo! JAPAN

【その他】

「『7月10日は灰の町』仙台空襲と戦争中のこと」石澤友隆、河北新報出版センター、2008