健康診断を受けることと受けた後のこと

こんにちは、りこ@産業医兼労働衛生コンサルタントです。

今回は、健康診断についてです。毎年健康診断が実施されていると思いますが、皆様は受けていますか?体のことを知ることはとても大切なのですが、事業者にとってはどのような意味があるのでしょうか。また結果が出た後、どのようなことが行われているのでしょうか。

健康診断は事業者と労働者の義務

労働安全衛生法第66条に、健康診断について記載されています。この条文を抜粋して引用します。

第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

上記法律には事業者の健康診断の実施義務、労働者の健康診断受診義務が明記されています。

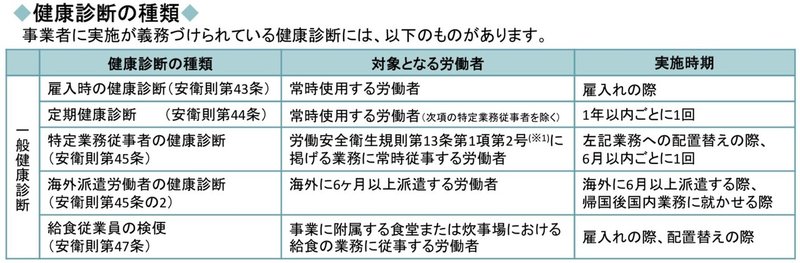

健康診断の種類

労働安全衛生法に基づき、労働者の健康状況を把握する健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断があります。厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断の概要」資料もご参照ください。

一般健康診断

労働安全衛生法第66条第1項に定められた健康診断のことで、以下の健康診断が含まれています。厚生労働省リーフレット「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」の表がとてもわかりやすいので、こちらに引用します。

①雇入時健康診断(安衛則第43条)

常時使用する労働者を雇い入れた際の健康状態を把握し、適正な配置や就業後の健康管理の基礎資料を得るために実施する健康診断です。

②定期健康診断(安衛則第44条)

常時使用する全ての労働者に1年以内ごとに1回、定期的に実施する健康診断です。「一般健康診断」は、この定期健康診断を指す場合もあります。下記の健康診断の項目もご参照ください。

③特定業務従事者健康診断(安衛則第45条)

深夜業務、重量物の取扱い業務など安衛則に定められている「特定業務」に常時従事している労働者に対し、対象となる業務による有害な健康影響を生じていないかを確認するために、定期健康診断と同じ項目の健康診断を、配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施する健康診断です。この「特定業務」について、上記リーフレットから引用します。

特定業務従事者健康診断は6ヶ月以内ごとに1回定期的に実施しますが、年2回のうち1回は医師の判断により省略ができる検査項目があります。

この中の(ヌ)深夜業を含む業務については、「自発的健康診断」が認められています。これは、常勤で月4回以上深夜業に従事した労働者が、自ら受けた健康診断の結果を事業者に提出することができるものです。

④海外派遣労働者健康診断(安衛則第45条の2)

海外に6ヶ月以上派遣する労働者に対して、派遣する際と、帰国後国内業務に従事させる際に、定期健康診断項目に海外派遣労働者に対する健康診断項目のうちから医師が必要であると認める検査項目を追加して健康診断を実施します。

⑤給食従業員の検便(安衛則第47条)

食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対して、雇入れの際や配置替えの際に、検便による健康診断を実施します。

これについては、厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正について や、「学校給食衛生基準」などで各々の事業場ごとに規定されています。

「大量調理施設」とは、同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設のことで、このマニュアルの中では、「調理従事者等の衛生管理」の項に、「調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、10 月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努めること」と記載されています。

また、学校給食に従事する労働者に対して、「学校給食従事者については、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年1回健康診断を行うこと。また、当該健康診断を含め年3回定期に健康状態を把握することが望ましい。検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型O157その他必要な細菌等について、毎月2回以上実施すること」と記載されています。

特殊健康診断

定期健康診断では全ての労働者の健康状態を把握し、早期発見に努めるとともに、脳・心疾患の発症防止や生活習慣病の増悪防止等を図る目的で実施します。

特殊健康診断は、一定の有害な業務に従事する労働者に対し、医師による特別の項目について健康診断を実施するもので、事業者の義務となっています。更に、このうちの一部の業務については、それらの業務に従事させなくなった場合においても、その者を雇用している間は、医師による特別の項目について健康診断を定期的に実施することが、事業者の義務となっています。

特殊健康診断の結果によっては、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じ、合わせて、作業環境測定の実施や施設・設備改善などの適切な措置を講じる必要があります。この記録を作成し、業務の種類により5年間もしくは30年間保存する必要があります。

また、特殊健康診断の実施は、法律で事業者の義務となっているため、その費用は事業者が実施し、受診に要する時間は労働時間に含まれます。

そして特殊健康診断は、原則として、雇入時、配置替えの際、及び6ヶ月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1〜3年以内ごとに1回)実施することが事業者に義務付けられています。

この特殊健康診断の種類について、上記のリーフレットから引用します。

法令により実施義務のある特殊健康診断には上記の表にも書かれているように、①じん肺健康診断 ②高気圧作業健康診断 ③電離放射線健康診断 ④特定化学物質健康診断 ⑤石綿健康診断 ⑥鉛健康診断 ⑦四アルキル鉛健康診断 ⑧有機溶剤健康診断 ⑨除染等業務従事者健康診断 ⑩歯科特殊健康診断 があります。そして、上記にも書かれているように、VDT作業や騒音作業、腰痛、チェーンソー取扱い作業など、労働基準局長が発した行政指導(通達)で示されている健康診断もあります。

この中で、④⑥⑦⑧については令和2年3月4日健康診断項目について改正があり、令和2年7月1日から施行されました。このことは、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」とパンフレット「化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました (令和2年7月1日 施行)」をご参照ください。

ここでは改正のポイントを上記のパンフレットから引用して以下に示します。下記にある特定化学物質に関しては、別のnote記事で書こうと思います。

健康診断の項目

一般健康診断の項目を表でわかりやすくまとめてありましたので、こちらも上記のリーフレットから引用します。

下記の一般健康診断の項目⑧〜⑩に関して、平成30年4月から変更がありました。厚生労働省「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」にも書いてありますが、

⑧血中脂質検査について、LDLコレステロールの評価方法として、フリードワルド式によって総コレステロールから求める方法

※フリードワルド式によるLDL コレステロール

= 総コレステロール ー HDLコレステロール ー トリグリセライド/5

ただし、トリグリセライド400mg/dl 以上や食後採血の場合にはNon-HDLコレステロールにて評価する

※Non-HDL コレステロール

= 総コレステロール ー HDL コレステロール

または、LDLコレステロール直接測定法によることが示されました。

⑨血糖検査について、空腹時又は随時血糖の検査を必須とし、HbA1cのみの検査は認められなくなりました。

⑩尿検査等について、尿中の糖及び蛋白の有無の検査を実施していますが、糖尿病性腎症の原因と考えられる高血糖、腎硬化症の原因と考えられる高血圧等の基礎疾患を含めて労働者の健康状態等を勘案しながら医師が必要と認めた場合には、従来の検査項目に加え、血清クレアチニン検査を、血液検査に用いた検体と同一検体等を利用して実施することが望ましいと記載されました。

健康診断後の措置

健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項を下記に示します。こちらも上記のリーフレットから引用します。

上記にも書かれていますが、事業者には、健康診断の結果を遅滞なく労働者に通知することや、健康診断個人票の作成と5年保存の義務があります。また所轄の労働基準監督署への結果報告も義務付けられています。また、健康診断の項目に異常所見のある労働者に関して、3ヶ月以内に産業医等の医師・歯科医師の意見を聴取し、作業環境や作業の見直し、作業の転換、労働時間短縮などの適切な措置を講じる義務もあります。医師等の意見を聴取し作業環境等の見直し後に、衛生委員会で審議等が実施され、労働者の意見も聴取した上で、就業上の措置を決定し、労働者に通知するとともに産業医に報告、管理者に説明する流れとなっています。また、健康診断結果に基づく措置(事後措置)としては、就業上の措置と保健指導があります。保健指導は、異常所見がなくても健康保持に努める必要がある労働者に対して行われ、これにより作業行動改善や生活習慣の改善を促します。就業上の措置は、前述したように、労働時間の短縮や作業転換などの就業制限や休業を要請する等、労働者個人個人への配慮と指導が実施されることと、作業環境改善や作業方法改善等の職場全体への指導が含まれます。

健康診断の有所見率

健康診断の有所見率は年々上昇しており、定期健康診断有所見率は平成30年で55.5%と2人に1人の割合で何らかの所見を認めております。この原因として労働人口の高齢化や健診項目の増加、ガイドラインの変更などが考えられ、有所見率は今後ますます増加する可能性が高いと考えられます。労働人口の高齢化については、以前のnote記事をご参照ください。

特殊健康診断有所見率は、平成30年で5.9%と横ばい、じん肺健康診断有所見率は0.5%と年々減少傾向となっています。

詳しくは、労働衛生のしおり令和2年度 中央労働災害防止協会 p.20のグラフをご覧ください。

以上になります。健康診断についてご理解いただけましたら幸いです。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。「スキ」ボタンを押していただけると嬉しいです。サポートもしていただけると、とても励みになります!