リスクアセスメント、OSHMSとは何か?

こんにちは、りこ@産業医兼労働衛生コンサルタントです。

今回は、リスクアセスメントについて書いていこうと思います。

リスクアセスメントとは?

リスクアセスメントという言葉はよく聞きますが、どういう意味でしょうか?

職場のあんぜんサイト「リスクアセスメント」から定義を以下に引用します。この文章からもわかるように、リスクアセスメント等の実施は事業者の努力義務となっています。

リスクアセスメントとは、事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順をいい、事業者は、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じる必要があります。労働安全衛生法第28条の2では、「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置」として、製造業や建設業等の事業場の事業者は、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に取り組むことが努力義務とされ、その適切かつ有効の実施のために、厚生労働省から「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が公表されています。

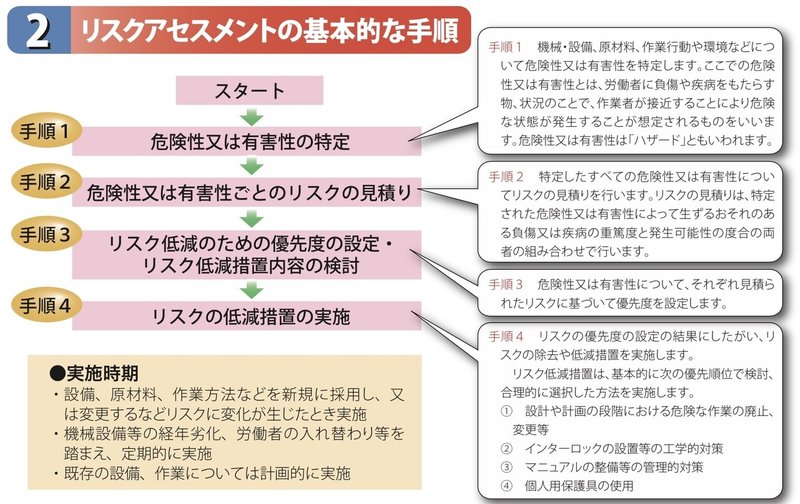

リスクアセスメントの手順は、

①事業場において建設物、機械設備、原材料、作業行動等に起因する危険性または有害性を特定

②特定された危険性又は有害性ごとのリスクの見積もり

③見積もりに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスク低減措置の内容を検討

④優先度に対応したリスク低減措置の実施

という手順で行います。

このリスクアセスメントの指針には厚生労働省から3つの指針が公表されています。

①危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成18年3月10日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号)

②化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)

③機械の包括的な安全基準に関する指針(平成19年7月31日付け基発第0731001号)

リスクアセスメント導入のよる効果について、下記の図をご参照ください。これは厚生労働省のリーフレット「事例でわかる職場のリスクアセスメント」から引用しました。

①危険性又は有害性等の調査等に関する指針

厚生労働省 職場のあんぜんサイト「リスクアセスメント」の関連資料の中に、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」があります。見やすくまとめてあるリーフレットが「事例でわかる職場のリスクアセスメント」になります。このリーフレットから以下の図を引用します。

まず、リスクアセスメントは事業場のトップをはじめ、統括安全衛生管理者や安全・衛生管理者、職長や機械設備等の専門的な知識を有する者等がそれぞれの職務に応じた役割を担って、安全衛生委員会の活動を通じて労働者を参画させ、職場全体で取り組む実施体制のもとで推進していきます。

実施時期は、

(1)建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき

(2)設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき

(3)作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき

(4)事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき

に実施する必要があります。

リスクアセスメント実施にあたり、作業標準、使用する機械設備や材料等の仕様書や危険有害性に関する情報、安全データシート(SDS)等を事前に入手する必要があります。

上記の図にある「手順」はとても重要ですので、ぜひ覚えましょう。ここに書いてあるように、危険性又は有害性のことを「ハザード」ともいいます。そして危険性又は有害性の程度と、それが現実となる可能性のことを「リスク」と言います。このリスクを、作業標準などの情報をもとに、はさまれ・巻き込まれ、爆発・火災、中毒、腰痛などの機械設備、有害物、作業等に応じてあらかじめ作成された危険性又は有害性の分類に基づいて特定されたハザードによって生ずる恐れのある負傷又は疾病の重篤度とそれらの発生する可能性の度合い(深夜業、連続する単純作業、疲労等)を考慮して見積もり、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病を見積もることなども重要となります。

その後、それぞれ見積られたリスクに基づいて優先度を設定し、リスク低減措置内容を検討します。その優先順位は以下の図に示されています。

まず、(ア)危険性または有害性を除去または低減する措置を検討します。次に、(イ)工学的対策として安全装置や全体換気・局所排気装置の設置などを検討します。次に(ウ)管理的対策として、マニュアルの整備や立ち入り禁止措置などを検討します。そして最後に(エ)個人用防護具の使用を検討します。

優先順位の高い(ア)と(イ)の措置をまず検討し、その補完として(ウ)と(エ)の対策を検討します。

私はこれを教わった時にハザードを「ライオン」と考えて、リスク低減措置を考えるととてもわかりやすかったので、ご紹介します。

ライオンが檻に入っていれば低リスクですが、野放しであれば高リスクです。この場合、まず(ア)ライオンを排除できないか検討します。次に(イ)ライオンを檻の中に入れることを検討します。そして(ウ)ライオンのいる場所を立入禁止区域にします。最後に(エ)噛まれても大丈夫なように防具をつけることを考えます。

リスクアセスメント等を実施した時は、洗い出した作業、特定した危険性又は有害性、見積もったリスク、設定したリスク低減措置の優先度、実施したリスク低減措置の内容を記録・保管する必要があります。

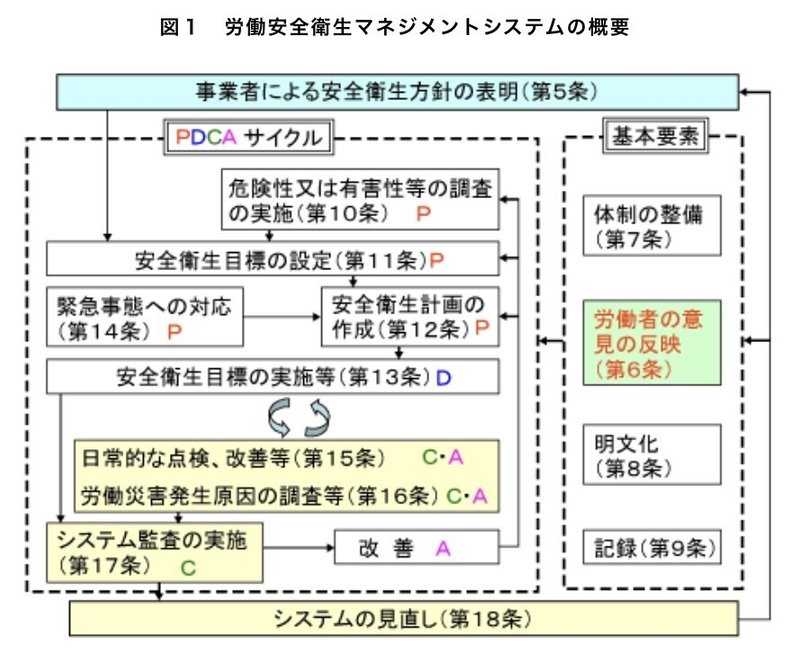

労働安全衛生マネジメントシステムOSHMS

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS= Occupational Safety and Health Management System)は、自主的な安全衛生活動を進めていくための極めて効果的な仕組みであり、事業者が労働者の協力のもと、一連の過程(PDCAサイクル)を定めて、継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進、事業場の安全衛生水準の向上に資するためにとても大切なシステムになります。

PDCAとは、Plan-Do-Check-Actのことです。この場合、

計画(Plan)リスクアセスメントの実施と安全衛生計画の作成

実施(Do)安全衛生計画の実施

評価(Check)安全衛生計画の実施状況の評価

改善(Act)安全衛生計画の実施状況の改善

となります。

OSHMSでは「事業者が労働者の協力の下に一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進し、事業場の安全衛生水準の向上に資すること」を目的としています。このために、リスクアセスメントの結果をもとに、PDCAサイクルを繰り返し実施することを求めており、合わせて、これらの活動を支える基本要素として体制の整備、労働者の意見の反映、明文化記録とその保管なども実施しなければなりません。

OSHMSについては、自主的な安全衛生活動を促進するための指針として、厚生労働省から「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(通称 OSHMS指針)」(平成11年労働省告示第53号)が公表されています。この指針の中の、労働安全衛生マネジメントシステムの特徴について、厚生労働省の職場のあんぜんサイト内の「労働安全衛生マネジメントシステム」の文章を引用します。

OSHMS指針の特徴として、次のことがあげられます。

(1)PDCAサイクル構造の自立的システム

OSHMSは、「PDCAサイクル」を通じて安全衛生管理を自主的・継続的に実施する仕組みです。基本的には安全衛生計画が適切に実施・運用されるためのシステムですが、これに加えて従来のわが国の安全衛生管理ではなじみの薄かったシステム監査の実施によりチェック機能が働くことになります。したがって、OSHMSが効果的に運用されれば、安全衛生目標の達成を通じて事業場全体の安全衛生水準がスパイラル状に向上することが期待できる自立的システムです。

(2)手順化、明文化及び記録化

OSHMSでは、システムを適正に運用するために関係者の役割、責任及び権限を明確にし、文書にして記録することとされています。この記録は、安全衛生管理のノウハウが適切に継承されることに役立つものです。手順を重視し、文書により明文化し、その記録を保存することを重視するのはOSHMSの特徴の一つです。

(3)危険性又は有害性の調査及びその結果に基づく措置

OSHMSでは、労働安全衛生法第28条の2に基づく指針に従って危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を採るための手順を定めることとしています。いわゆるリスクアセスメントの実施とその結果に基づく必要な措置の実施を定めているものでOSHMSの中心的な内容です。

(4)全社的な推進体制

OSHMSでは、経営トップによる安全衛生方針の表明、次いでシステム管理を担当する各級管理者の指名とそれらの者の役割、責任及び権限を定めてシステムを適正に実施、運用する体制を整備することとされています。また、事業者による定期的なシステムの見直しがなされることとなっており、安全衛生を経営と一体化する仕組みが組み込まれて経営トップの指揮のもとに全社的な安全衛生が推進されるものとなっています。

そして同じサイトに実施方法を簡潔にまとめてある図がありましたので、そちらも引用します。

この図の中にある「第5条」「第10条」などは「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の第○条に対応しています。

実際にOSHMSを導入した事業場の多くで労働災害が減少していますが、OSHMSによる効果はすぐには現れません。PDCAサイクルを繰り返す中で、徐々に成果が現れてきます。そのため、事業場のトップが安全衛生方針を表明し、安全衛生に対する姿勢を明確にし、それぞれの担当者を定めて実施結果を点検し改善していく仕組みが必要です。このシステムが問題なく回っているかどうかについては、定期的に監査する必要があります。事業者は、事業場内部からシステム監査者を決め、その監査者が活動しやすい環境を整える必要があります。

実際には、すでに取り組んでいる安全衛生活動に、OSHMS指針で示されているシステムの枠組みを当てはめて、具体的なシステムの中身を事業場の実情に応じて検討し、無理のないレベルから開始して、PDCAサイクルを回しながら徐々に充実したシステムを構築していくことが大切です。そして、安全衛生活動の計画や目標、実施状況などを文書化し、問題点や改善点などを発見しやすくすることや、担当者が交代した場合の引き継ぎをしやすくすることで、継続的に自主的に安全衛生活動を実施することができます。

またまた、長文になりましたが、リスクアセスメントに関しては、何かの事例に対して手順を答える質問や、OSHMSについて説明を求められる場合があるかもしれません。お役に立てたら嬉しいです。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。「スキ」ボタンを押していただけると嬉しいです。サポートもしていただけると、とても励みになります!