ロボコン新人大会運営のススメ

関東春ロボコン運営委員会に入って、約4年が経った。

ぼちぼち委員の引退も迫ってきて、振り返りをしておこうと思う。後輩に入ってもらえたら嬉しいな。

1. 関東春ロボコンって?

学生有志が主催する、NHK学生ロボコンを目指す人のための練習大会。

出来るだけ学ロボに近い練習大会になるよう、委員が学ロボの傾向を考えながら、ルール難易度の調整や大会運営をしている。

大会コンセプト

関東春ロボコンは、

4月に入学した1年生が、学年最後の3月に出場する大会。

関東春ロボコン(春ロボ)とは、関東近辺のNHKロボコンを目指す大学・高等専門学校の新人チームによるロボット競技会です。 新人ロボコニスト達にNHKロボコン大会に近い環境での経験を積んでもらい、NHKロボコン大会でより活躍できるよう準備してもらうことを目指しています。

ちなみに同じ運営が開催している関東夏ロボコンは、

4月に入学した1年生やその上級生が、その年の学生ロボコン終了後から取り組める大会。

関東夏ロボコン(夏ロボ)とは、春ロボの運営委員会が新たに主催するロボット競技会です。 4月にロボコンを始めた新人ロボコニスト達が、NHKロボコン大会で必要な技術を身につけてもらうことを目指します。

大会発足のきっかけは、次の記事を参考にしてください。

出場チーム

大体のチームが、メンバーピット6人を含めてた最大15人くらいの人数で参加している。同じ出場校から複数チーム参加するところもある。

最近の大会では、1大会に20チームほどが参加。関東を中心に、西は京都工芸繊維大学、北は東北大学などが出場している。

春ロボと夏ロボ合わせて、参加回数上位は、千葉大学(10)、東京工業大学(9)、東京大学(8)、横浜国立大学(8)、群馬工業高等専門学校(7)、東京工科大学(7)。学生ロボコン出場常連校、上位校も参加している。

また、高専(高等専門学校)も参加しているのが特徴である。例えば、豊橋技科大学に代表される技科大は編入生が多く、高専でのロボコン経験者が多い。高専生がどんなチームを組んでくるのかは、学ロボを考えると興味深く、交流の良い機会になっていると思う。

一方の大学勢は、学部入学時点でロボコンはじめた人が多いので、教育が制度として長年組み立てられているところが多い印象。新人大会で交流すると、各チームの事例が参考になる。

過去に出場してくれたことのあるチームは以下。

選手目線の、大会の流れ

5ヶ月ほどの期間があるように見えるが、期末テストなどの影響であまり時間がないはず。

エントリー

春ロボは10月ごろ、夏ロボは5月ごろにHPにてルールを発表する。チーム名や引率者(大会当日に引率する上級生)などを決めて、エントリーシートを提出する。出場登録・写真審査・ビデオ審査

エントリー後は、大会にロボットの製作をする。マイルストーンとして、写真審査(機体写真の提出)、ビデオ審査(マシンが一連動作を行うビデオの提出)を設けている。実際の学ロボでは審査対象となり、チーム数が絞られるが、春ロボ2024までの春夏ロボコンでは審査落ちしたチームはいない(が、今後は審査落ちが出る可能性もある)。

出場登録では、大会当日のチームメンバー、マシン輸送方法、宿泊・食事希望などを提出する。前日テストラン

大会前日に会場にマシンを持って行って、テストランを実施。

機体審査では、機体サイズが初期制限に収まっているか、および重量制限に収まっているか、緊急停止ボタンの存在など危険箇所がないかなどを確認する。テストランでは、大会会場での機体調整をしてもらうのに加えて、運営でルール違反がないかのチェックも実施する。

希望したチームは、NHKと同様、会場周辺に宿泊することができる。大会当日

基本的に予選を実施し、上位8チームが決勝トーナメントに進出、優勝チームを決める。大会後には、技術交流会があり、他チームの機体を近くで見たり、メンバーに話を聞いたりすることができる。

YouTubeには、大会の配信がアーカイブされている。

ルール紹介・解説動画や、大会ダイジェストなどもあるので、よければ一度見てみてください。

大会で使う技術については、運営委員が提供している講習会資料を参照してください。

2. 委員って、何をしているの?

大会運営を担う学生ボランティア。

メンバー構成

高専生・学部3,4年生〜博士学生の約15名が所属する。春ロボの元参加者や連絡委員、各学校のロボコンOB・OGなどが務めている。

※ 過去に所属していたメンバー

東京大学、東京工業大学、横浜国立大学、千葉大学、京都工芸繊維大学、豊橋技術科学大学など

活動内容

普段は週に1回、平日夜にオンラインで定例会をしている。普段対面で集まることはない。

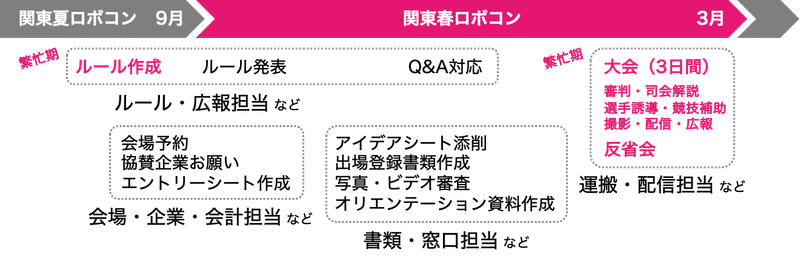

参加者への配布書類作成、写真審査やビデオ審査の確認、会場の予約、協賛企業とのやりとり、広報などをしており、もちろん、ルールブックに関する話し合いや進捗確認も実施する。

みんな学生なので、授業や研究、就活などの個人の忙しさに合わせて仕事を分担している。両立を悩むほどの仕事量はないはず。

3月と9月に大会があり、それを基準に活動する。大会の3日間くらいは、会場に泊まって労働するので忙しい。

大会期間は、前々日に会場入りして会場設営、前日テストラン、当日を迎える。計量・計測・ロボットチェック、審判、司会、解説、得点管理、テストラン管理、選手誘導、オブジェクト管理、配信、カメラマンなどなどの仕事がある。大忙し。

大会期間は、委員だけでは仕事が回らないので、「運営補助」として手伝ってくれる方を募集している。基本的に委員の知り合いのロボコンOBOGを呼んでおり、運営に興味を示してくれたひとに、運営補助として様子を見に来てもらうこともある。

3. 実際、委員やってみてどう?

入った当初は戸惑うこともあったが、信頼できる先輩・後輩に囲まれて、毎大会楽しみに活動できている。

ロボコンのロボットを間近で見れる

実際に自分は、書類担当、施設・宿泊担当、撮影担当を務めてきた。

審査段階から大会に関われるため、チームメンバーでないのに、選手とマシンを一番近くで見ることができる。これが意外と面白い。大会時には、物理的に一番近くでマシンを見れる。圧倒的な特等席。ロボコンのマシンが大好きな自分にとっては、毎大会がすごく楽しみになっている。

自分としては、運営委員のメンバーが面白いことと、マシンが観客よりも圧倒的に近くで見れることの2点が、委員やってて良かったなぁって思える一番のポイント。

他チームのロボコニストと友達になれる

現役時代はなかなか話す機会がなかった他大学のロボコニストと、大会運営を通じて知り合うことができる。さまざまなチームで責任を持って活動していた人が多く、信頼できる個性豊かなメンバーが集まっている。

ロボコンをやっていた人たちだからこそできる会話がとてもたのしい。タスク分担のフォローがスムーズだったり、チーム運営あるあるや、技術的な話もできて、出場大会の思い出を話し込んでしまったこともある。

近くに住んでいるメンバーとご飯を食べに行くこともあるし、高専ロボコン、他の新人大会やキャチロボ観戦、Maker Faireなどのイベントに委員有志で遊びに行くこともある。とうロボやRoboMaster、レセプション(NHK大会後の有志企画)などに関わっているメンバーもいたりと、アクティブでフットワークが軽い人が多い気がする。

学生ロボコンの発展に貢献できる

新人大会運営は、自チームだけでなく、学生ロボコン全体を考えて活動しているところが特徴。

新入生は春ロボを経験して来年以降のロボコンで活躍する。現に、NHK学生ロボコン2024で決勝トーナメントに進んだチームは、全チームが関東春夏ロボコンのいずれかの大会に参加してくれていた。

ロボコンの未来を委員で語り合うこともある。学ロボ引退後も、ロボコンに関わり続けたいと思う、いわば変わり者の集まり。学生・高専ロボコンの運営補助をしているメンバーも多数いる。

委員活動がボランティアで、大会期間の交通費や宿泊費などは各自の持ち出しなこともあり、純粋に「良い大会にしたい」と思って活動しているメンバーに囲まれているのは幸せだなと思う。

ロボコン経験が活かせる

NHK大会本番を意識した大会運営のため、学生・高専ロボコンの経験は欠かせない。ロボコンの経験を直接、後輩ロボコニストたちに還元できる。

新人教育の意見や経験だけでなく、NHK大会のピットではどんなことが起きるのか、ピットの外ではどんな準備があるのか、そういう知見も必要である。いろんな立場でロボコンに取り組んできた人が参加してくれると、より良い大会運営ができるようになると思う。

4. なんで、委員になったの?

自分語りになってしまうが、ひとつの例として書いておきたい。

サークルの先輩かつ委員の先輩に声をかけられたのがきっかけだった。

新人教育についてずっと考えていた

大会参加者としても、後輩を大会に出させる上級生としても、新人大会について考えてきた。

1年生で、関東春ロボコン2019に出場した。

春ロボの後にあるNHK学生ロボコン2020のために、学ロボのために新人大会で得るべきこと、経験しておくべきことは何だろう、とずっと考え続けながら、活動していた。優勝を目指して頑張ることで得られたものは大きかったなと思う。

2年生のときに、関東夏ロボコン2019が開催されることになった。

サークル内で、夏ロボを新人教育に組み込むべきか否かの議論を見るうちに、関東春・夏ロボコンが、NHK学生ロボコンに出場する関東圏、ひいては日本のロボコンチーム全体のレベル向上を目指していることを知った。そして、それは国内トップのチームのレベルを上げることにもつながり、日本がABUで勝てるようになるにはどうしたらいいか、を考えるようになった。

学生ロボコン後、新型コロナウイルスの影響で、全てのサークル活動がオンラインになり、新人教育をゼロから考え直すことになりった。関東春ロボコンが教育プログラムとしてどんな役割を担っているのかを、学ロボの経験を踏まえて改めて見直した。

大会にマシンを持っていくこと、本番環境でマシンを動かすこと、自分たちにない発想のマシンを見ること、ロボコンで重要な対戦相手を意識すること。これらは、学内大会ではない対外大会だからこそ得られる経験だと思う。春ロボで成功したことも失敗したことも、反省して次に活かせるようにチーム内で議論したことは、学ロボでのチーム形成に重要だったと感じる。

他大学との交流

学ロボ現役時代、先輩のおかげで国内外の交流会に参加できた。

対外試合や交流会を通して、他大学に友人ができたのは大きかった。「ABUで会おう」「NHKで会おう」と、共に学生ロボコンに取り組むライバルであり仲間ができた。大会で会えると思うと、試合だけではなく大会自体が楽しみになる。

国内には、二次ビデオ通過できるか不安なチーム、毎年学ロボに出場しているチーム、ベスト8以上になれるチーム、いろんなレベルのチームがいる。

他チームと話す中で、メンバーの数、考え方、大学との関係、開発環境、技術力、目標、できることできないこと、全てが自チームと違っていることに驚愕した。自チームでは常識になっていることでも、他大にとっては当たり前ではないということを実感した。自分たちが過去の積み重ねで得てきた知識も、まだまだ苦心しているチームがいると気づくことができた。

先輩のABU大会の応援に行き、世界のマシンを目の前で見ることができた。ABUの雰囲気は、国内のNHK学生ロボコンとは全くの別物だ。

英語でのコミュニケーション、海外滞在、文化も勝手も違う場所、国内では見たこともない設計のマシン、国を挙げてのパワフルな応援、後輩から見てもNHKとは別次元の大会だった。国内レベルとABU上位レベルは全然違う。

このアウェーな雰囲気の中で完璧にマシンを動かさないといけないのか、あの完成度のマシンに勝たないといけないのか、かなり衝撃を受けた。

国内外のいろいろなチームを見たことで、日本のロボコンチーム全体のレベル向上を目指すことの意義を痛感していった。

ロボコンが好き

自分は、ロボコンが好きで、所属したチームを絶対に優勝させるためにロボコンをはじめまた。

小さい頃から学生ロボコンをテレビで観ており、特に2016年のABU大会をはっきりと覚えている。日本代表チームが負けたのが悔しすぎて、怒りさえ湧きた。自分では覚えていないが、自分がチームに入って絶対に優勝させると言っていたそう。

そんな理由で学生ロボコンをはじめたため、ロボットはそれなりに好きだったが、自分が優秀な技術者になることにほとんど興味がなかった。

それよりも、ロボコンの過程と残酷さと緊張感がカッコよくて大好きで、彼らとマシンをどうしても勝たせたいと願い続けてきた。

そのため、機械担当ではあったものの、技術屋さんがあまり興味を持たないチーム運営や環境整備の仕事を請け負い、ちょっと肩身の狭い思いをしながらも、どうしたら勝てるのかをずっと考えていた。

引退した後どうするか

2019年11月ごろから、サークルの先輩かつ委員の先輩から春ロボ委員の勧誘を受けていた気がする。ロボコン好きなこと、勝つために考え抜こうとしていることを見抜かれて、目をつけられていたのでだろう。

当時は、ただがむしゃらにロボコンをやっていたので、引退した後にどうしたらいいのかわからず不安だった。ロボコンに自分の全てを捧げてきたと言っても過言ではないと思う。ロボコンが終わった先に何があるか全くわからなかった。

ロボコンへの執着は今後しばらく捨てられそうにない。でも、研究やプロジェクトでロボットをやりたいわけでもない。運営委員なら、ロボコンに関わり続けることができるし、自分がやってきたことを活かせそうだし、直接ではないものの自チームに何かしら貢献できるかもしれない。老害ではなく「老益」になれるかもしれない。

引退前の3年生のとき、2020年3月に正式に委員になった。

というわけで、長くなりましたが、

おまえも新人ロボコン運営に入らないか?

春ロボ夏ロボのこと、運営委員のこと、委員の実際の声など、詳しく紹介してきた。春ロボ運営では、学生ロボコンなどのNHKロボコンOBOGがわいわい参加しているが、委員として活動できるのは、せいぜい修士の2年間くらい。

つまり、私たちは、

いつでも新しいメンバーを募集しています!

NHK学生・高専ロボコン関係の学生のみなさま、

興味が湧いた人は現役でもOBOGでも、ぜひご連絡ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?