親ベジェリン派のベジェリンとメイトランド=ナイルズ比較(20-21 PL 第17節 ウェストブロムビッチ・アルビオンvアーセナル)

どうも、理髪師と申します。最近いろいろな方のレビューを見ていて自分も書いてみようかなと思い、書いてみている次第であります。主にアーセナル戦のレビューをしますので、生暖かい面で見ていただけると幸いです。

アーセナルは今節はウェストブロムとのアウェーマッチ。結果はティアニーのスーパーシュートに始まり、いかにも「アーセナルらしい」崩しからサカが2点目。後半にはラカゼット2発で4-0のアーセナル勝利となりました。これでBLDから3連勝でございます。アルテタの首元も大分暖かくなってきたのかなと。まあ順位表を見ると17試合で勝ち点23の11位と、安心もぬくぬくもしていられないのですが。

突然ですが少し時を戻しましてアルテタの首元が一番ひやひやしていた師走ごろ、アーセナル界隈では様々な提言がなされていましたが、その中でも結構頻繁に挙げられていたのが右サイドバックをベジェリンに変えてメイトランド=ナイルズにせよというものでした。ベジェリンより若く、プレー面でもベジェリンより優れている(おまけにファールスローもしない)ナイルズをアルテタが起用しないのはなぜなのか理解に苦しむといった論調が多くあったかと思います。

(それ以前にも勿論ありましたが)ベジェリンがNLDで失点時にコケちゃったあたりから一気に加速したこの議論、親ベジェリン派の理髪師としては非常に悲しい気持ちで見ておりました。この議論の中で何よりも悲しかったことはベジェリン擁護派もナイルズを使え派も「アルテタがベジェリンを使うのはキャプテンシーや日々の練習態度等、純粋なピッチ上のパフォーマンス以外の部分を評価しているからである」と認識していた方が多くみられるように思えたからであります。いわばプレー評価はベジェリン<ナイルズであることを共有したうえで、それ以外の部分を選抜基準に入れるアルテタの判断を是とするか否かが問題であるという形の議論ですね。

本当にそうなのだろうか。純粋なピッチ上のパフォーマンスで評価できることはないのだろうか考えていた理髪師。その絶好の機会が今節訪れることになりました。今節ではベジェリンは前半41分にイエローカードを貰い、54分にはナイルズと交代しています。対戦相手も、味方の陣容も、プレータイムもあまり変わらないということは、比較にはもってこいの事例といえます。前置きがエライ長くなりましたが、というわけ今節のパフォーマンスから、両右サイドバックの特徴を探ってみたいと思います。

まず、前提としてキックオフ直後から2失点目までのウエストブロムの守備システムを確認します。

試合序盤、ウエストブロムは比較的ラインを深くして、4-4-2で撤退守備を敷きました。ポイントは3つ。まず、4バックはペナルティエリアの幅で守備をし、大外のエリアは両サイドハーフが埋めること。2つ目に対人に強いイヴァノビッチはラカゼットをマンツーマンでつぶすこと。3つ目に2トップは背中でアーセナルのダブルボランチへのパスコースを消しながら、可能であればCBへプレッシャーをかけることです。ウエストブロムの守備はかなり人への意識が強く、その上で中央にスペースを作らないように設計されていたと思います。

この守備に対して有効だったのがベジェリンの持ち上がりです。

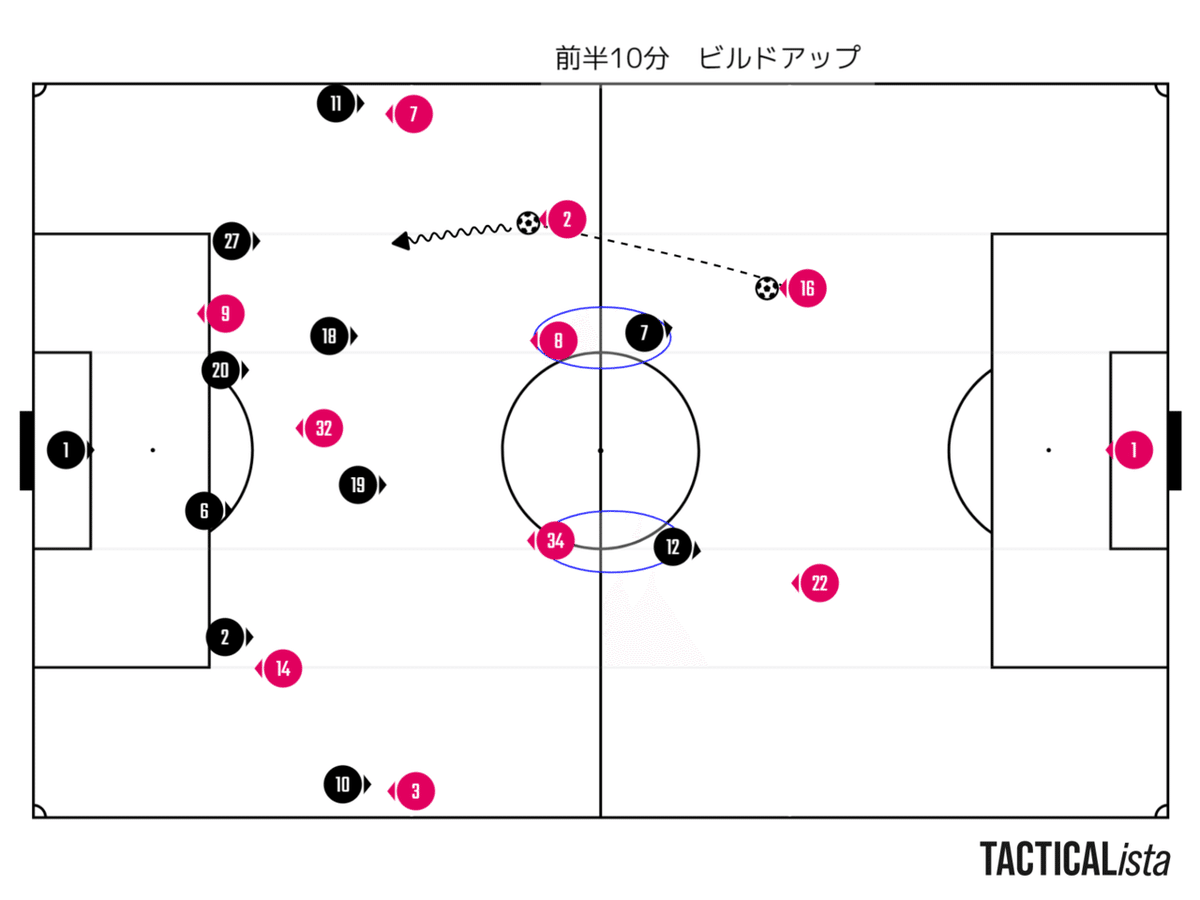

図は前半10分のビルドアップを示したものですが、ベジェリンがウエストブロムの2トップの横に入ってボールを受け、前進する構造になっていることがわかります。

ウエストブロムは、誰かがこれに対処しなくてはなりません。対処方法は主に2パターンです。①ラインを上げ、サイドハーフがプレッシャーをかける。②ラインを下げた状態で、ボランチが迎撃する。

①のサイドハーフ迎撃案がまずは実行に移されました。

これはあえなく撃沈。降りていくラカゼットにイヴァノビッチがどこまでもついていくので、右サイド後方のスペースががら空きに。そこをセバージョスにロングパスで突かれ、ピンチになります。サカのクロスはオーバメヤンに合いませんでしたが、ゴールが生まれていても全くおかしくないシーンでした。

一方でアーセナルの1点目は②の方法をとった結果でした。ギャラガーがベジェリンを迎撃する場合、中盤はギャラガーが空けたスペースを埋めるために横へスライドする必要が出てきます。その結果逆サイドのティアニーには広大なスペースを得ることになり、そこからドリブルを開始したことであのゴラッソが生まれました。

まとめるとベジェリンが2トップ横から侵入することでウエストブロムは対応に迫られた結果、別のスペースが空き、2つの決定的なチャンスが生まれたというわけです。

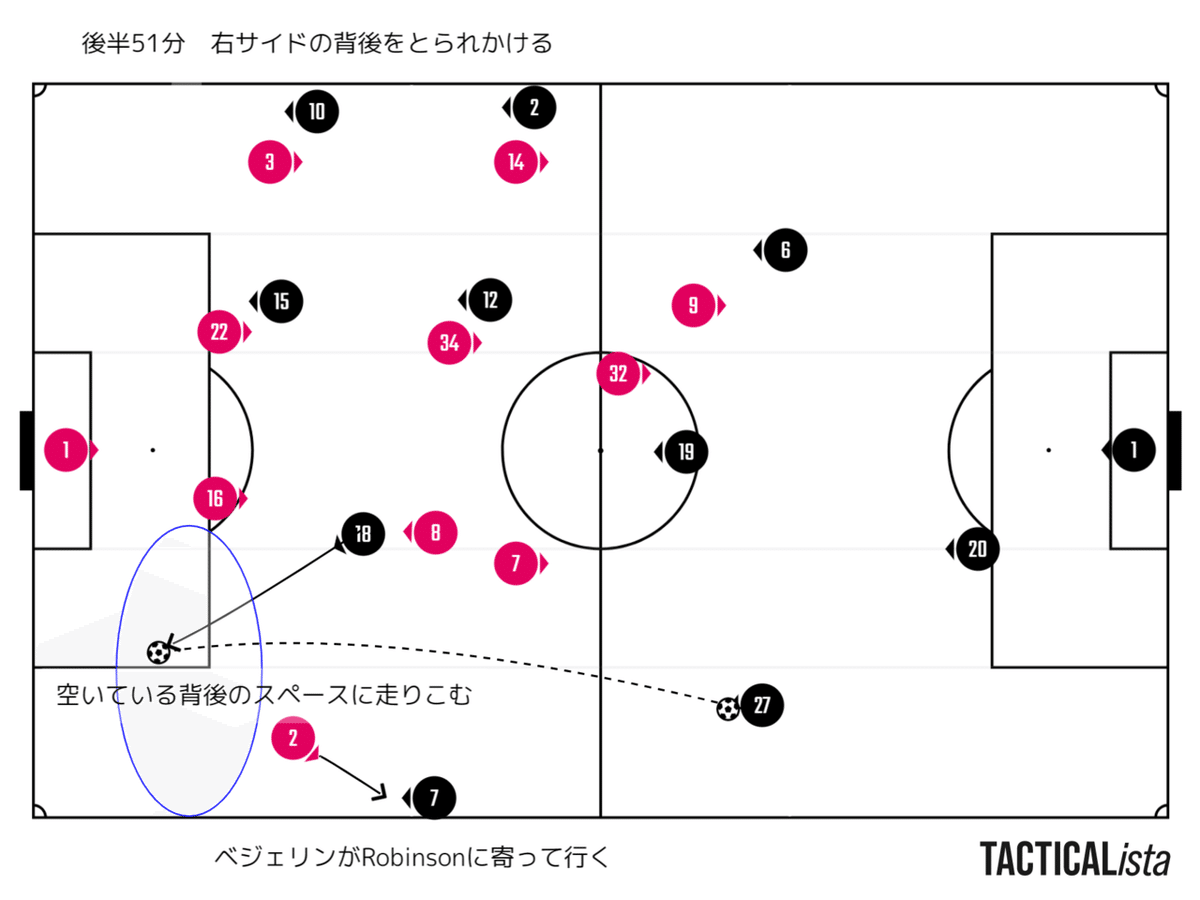

しかし後半になるとRobinsonが左サイドに移りトップにオースティンが入ることでアーセナルの右サイドは危機に陥りました。これは主にRobinsonがベジェリンより優位であったということが理由のように見えます。Robinsonは2つの点で秀逸でした。一つ目は単純にベジェリンと一対一をして容易にクロスを上げることができたこと。二つ目は自分の立ち位置を調整することで、ベジェリンの後方にスペースを作りだしたことです。

図は後半51分のピンチを示したものです。このシーンではオシェイにボールが渡りかけた際にベジェリンがRobinsonに寄っていきます。それによって出来た背後のスペースに3列目からギャラガーが走りこんできました。ホールディングのカバーリングによって事なきを得ましたが、あまり上手くスペース管理ができたとは言えません。ベジェリンは相手について行き過ぎて、自分の後ろにある最も危険なスペースを空けていることが散見されていました。

54分にはベジェリンに変えてメイトランド=ナイルズが投入されます。アルテタ監督は41分にイエローカードを一枚貰っている彼ではRobinsonを中心とした攻撃を受けきれないと判断したのでしょう。そしてナイルズは見事アルテタの期待に応えて見せます。空中戦に強く、鋭くマーカーとの間合いを詰めることもでき、何より危険なスペースを簡単に開けないナイルズの守備によって、以降のアーセナルは右サイドからの危険なシーンをほとんど作らせませんでした。

というわけでまとめます。

少なくともこの試合でベジェリンとメイトランド=ナイルズを比較した際、守備面においてはナイルズは突出したものを見せていたと思います。ベジェリンは一対一において間合いを詰め切れておらず、立ってはいるものの相手に対してプレッシャーをかけれていないことが(控えめに言って)しばしば見られます。また、先ほどから申し上げている通り、サイドバックにとって最も致命的なスペース、すなわち自分の背後を明け渡すことも少なくありません。それに対し、メイトランド=ナイルズは一対一の守備、スペース管理、空中戦、どれをとっても優秀だと思います。

しかしながら低いラインで構える相手から見て、どちらが嫌なプレーヤーかと聞かれれば、私はベジェリンではなかろうかと考えます。そしてアルテタの下でのアーセナルはご存じのとおり、ラインを低くして構える相手を崩せないという問題を抱えています。(リヴァプール、シティのような)強敵との対戦を除いて、今後当たるような相手に対してベジェリンをスタートから使うということは、決して練習態度といったあいまいな評価基準だけでなく、純粋なピッチ上のパフォーマンスからいっても決して理解できないものではないと私は考えました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?