必要だと思うことを真正面から議論できる環境|サブリーダー高際俊介from日経新聞 [転職 to リディラバ vol.2]

事業開発チームサブリーダーを務める高際俊介さんに、リディラバで出会う人・事業内容・環境の魅力や、事業開発チームの具体的な業務内容などを詳しく聞きました。

社会課題起点での新規事業開発の支援や、中央省庁・自治体向けの政策立案、実行支援を担当する事業開発チームでは、現在社員採用を強化中。

こちらの「転職 to リディラバ」企画では、社員紹介やプロジェクト紹介など、リディラバ事業開発チームについて様々な角度からお伝えしていきます。

はじめまして、事業開発チームサブリーダーの高際俊介です。

大学時代は美術を専攻しており、美術の展覧会をやりたいと思っていたため、それができる新聞社を目指していました。日本経済新聞社に入社しましたが、美術の展覧会を行っている文化事業の募集がない年だったため、広告のセクションに入り、そこから14年間広告の仕事をしていました。

リディラバとの出会いは少し特殊で、新聞社時代からボランティアベースでやっていた占いがきっかけでした。新宿のバーのお客さんに、戸籍がないというホストの方がいて、「今度結婚するんだけどどうすればいいんですかね」と。調べてみると、戸籍がない人の支援をしているNPO等がいくつか見つかって、今からでも戸籍って取れるんだ、とわかったので彼に教えました。

占いを通じて自己理解を促すことで、より幸せになってもらうお手伝いはできるけれど、そもそもの社会の仕組みとして抜け落ちてしまっている課題は私の力ではどうしようもない、とその時に感じました。そんな中で、社会課題解決に取り組んでいる人について調べている内にリディラバと出会いました。

社会課題に取り組んでいるのはNPO・NGO等が多い中で、事業会社としてその領域をやっているのって珍しいな、単純にどうお金を稼いでるんだろう、すごいなと思ったのが最初の印象でした。そこからリディラバを気にしていたんですが、転職のきっかけになったのは、法人事業部(現・事業開発チーム)のリーダー・井上さんの「リディラバの法人事業に興味がある人はお茶しましょう」というTwitter投稿でした。リディラバってあの会社か、面白そうだな、と思ってお茶をしにいきました。

当時私は日経新聞で大型カンファレンス等を企画・運営していたのですが、リディラバにもR-SIC(現・リディフェス)という社会課題カンファレンスがあります。縁あってそのミーティングに何回か参加し、案出しをしたりしました。

何回かミーティングに参加した後、井上さんから「リディラバに来ませんか」という声がけをいただき、代表の安部さんとも1on1をして、自分として納得感があったので転職を決めました。

リディラバメンバーと(写真左下)

▼なぜリディラバなのか

【人】社内では話せない、本当にやりたいことをリディラバにぶつけてくれる

リディラバに行ったら面白い人にたくさん出会えそうだな、と思ったのが転職を決めた理由の一つでしたが、入ってからもその感覚に間違いはなかったと感じています。

企業・省庁・自治体の人と話していると、仕事の話をしているんだけどいわゆる「仕事」じゃないトーンで話す人が多い。社内で本当はやりたいことがあるし、それについて話したいんだけどできない、という人たちのよりどころがリディラバになっているケースがあって、そんな方たちが自分の想いをリディラバにぶつけてきてくれます。本当にやりたいことから生まれるのって面白いことばかり。やりたいと思っていることがピュアに、剥き出しになっている人とたくさん出会えることが、非常に面白いと感じます。

NPOなどの社会課題の現場の方には、本当にこれをやってるんだ、純粋にすごい、と思う人がたくさんいます。思考の広さと深さを両方持っていて、しかもそれを実行に移せる人ってなかなかいないな、と感じていますが、リディラバで仕事をしているとそういう人との出会いが多いんです。

【事業内容】問題の提起も、具体的な解決方法の議論もどちらもやるのがリディラバ

実際に入社してみて、面白い人たちとの出会いがあることはもちろん、事業としても改めてリディラバの魅力を感じています。

問題を社会に提起する、というところは前職の新聞社とリディラバに共通項があります。

メディアにはそれぞれのポジションがあって、新聞社は紙面上でも、運営するカンファレンスでも、問題を世に提起して、議論を促すことが得意です。一方で、議論はするものの空中戦に留まり、「こういうことが必要だと思いますよね」といった〝評論”で終わってしまうケースが多い。問題を周知するという意味ではメディアの活動は必要ですし重要と思いますが、実際にどう解決するのか、という地上戦の話にまでいかないのはもったいないと感じていました。

リディラバはその両方をやっています。マクロでみた時に世の中として必要なことを前提として議論した上で、じゃあ具体的にはどうすれば良いんだっけ、と地上に降りることにもコミットする。問題提起と課題解決。この二つを両輪で進めていくのが大事だと感じています。

【働く環境】本当に必要だと思うことについて真正面から議論できる環境も魅力

本当に必要だと思うことについて真正面から議論できるのもリディラバの特徴だと感じます。それがそのまま事業の提案にも繋がっているんですが、こういう環境は意外と少ない。会社の論理や社内政治、いろんな目配せが先にたってしまって、本当にやるべきことについて話ができない状態になってしまうことが多いと感じますが、リディラバにはそれがありません。

よく安部さんが「今はこの方法をとってるけど、看板を持ちシュプレヒコールをあげるのが最適解ならやる」と言っていますが、半分冗談として受け取りつつも半分は本当だと思っています。ビジョン達成のための最適解をとるということを大前提においているところに、個人的にも居心地の良さを感じています。

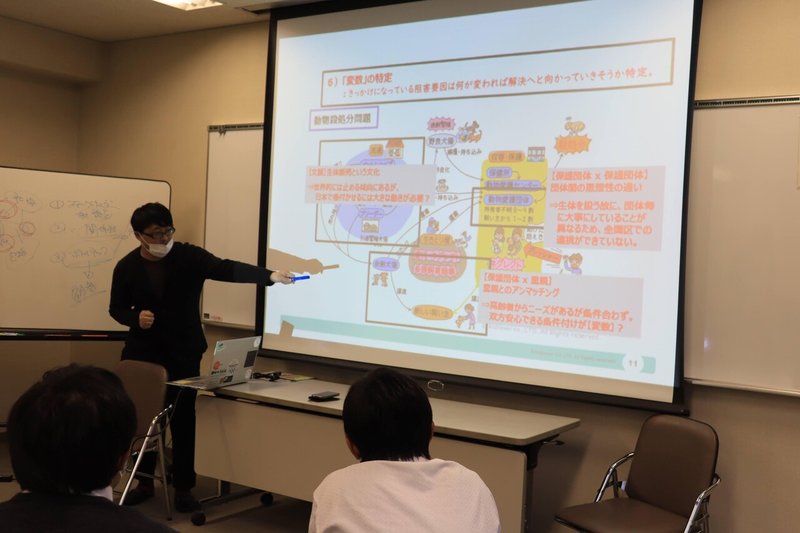

支援先企業へのワークショップの様子

▼事業開発チームの社会課題との向き合い方

課題領域の設定からボトルネックの特定まで、社会課題起点で新規事業を作るプロセスに伴走します

現在は、事業開発チームのサブリーダーとしてチームの戦略やその達成に向けた実行計画の策定を行いつつ、複数の事業開発案件を担当しています。

事業開発チームでは、省庁、企業、自治体など様々なパートナーと事業を実施しているのですが、その中でも自分が主にコミットしているのは企業の社会課題起点での新規事業創出です。

昨年度からスタートしたセイノーホールディングス株式会社への支援では、オープンイノベーション推進室という新規事業専門の部署が社会課題起点で新規事業を作るプロセスに1年間フルで伴走しました。

社員さんに対して毎週メンタリングをして、社会課題を起点とした事業を作るためのアクションプランを一緒に考えました。

最初はテーマを決めてそれについて一緒に考え、途中からは収集した情報やヒアリング内容の分析、顧客の課題と解決策に関する仮説立案などに伴走しました。メンバーが行き詰まった時には新しい観点を出したり、次のヒアリングで聞く内容・方法についてのアドバイスをしたりと、ネクストアクションを一緒に考えながら事業開発を進めました。

社会課題起点の事業開発では、当事者を取り巻く状況と課題が起きている背景を精緻に把握したうえで、顧客課題との関連を紐解いていくことが重要なのですが、「テーマが大きすぎてどこから手をつけてよいかイメージできない」「課題のリアリティを掴めないまま事業案をつくってしまっている」「社会課題と顧客課題との接続が難しい」など、推進していく過程で多くの課題を伺います。

このような課題を解消するためには、どういう領域を掘っていけば良いのか、という領域・テーマ設定から、どうヒアリングしたら芯を食った課題の原因を見つけることができるのか、どう情報を整理していったらボトルネックに到達できるのか、課題だと思うことをどう事業に展開していったら良いのか、などの事業推進における様々なポイントについて具体的な手の動かし方や考え方を獲得することが何よりも重要と考えています。

たくさんの社会課題と向き合ってきたリディラバとしては、SDGsクラスのマクロの視点から、足元で誰がどんな課題を持っているのかというミクロの視点まで、ズームイン・ズームアウトしつつ考え、領域を見定める「領域設定」という考え方や芯を食った課題を見つけるためにどのようなヒアリングや情報整理をすれば良いかについての手の動かし方など、実効性の高い事業をつくるための挙動を共有しつつ、企業の皆様に伴走しています。

リディラバがやっていることは、ほかで替えがきかない

リディラバで2年間仕事をしてきて、リディラバがやっていることは、ほかで替えがきかないと感じています。

よく安部さんは「借り物競争」という言葉で説明していますが、リディラバは課題解決に向けた様々な知見やアセットを「借りる力」がすごい。社会課題解決に携わるプレイヤー同士が自然と出会えることが理想ですが、それは残念ながらなかなか起こらないと思っています。

スピード感をあげて社会課題解決に取り組んでいかなければいけない中では、誰かがそのマッチングをアレンジする必要がありますが、マッチングの仕組みがあればそれでうまくいくとも限りません。リディラバの場合は、リディラバが本気でやっているという信頼感があるからこそ、ほかの人を連れてきても自然と受け入れられ、同じ目線で議論ができると思っています。そういう存在が今のところリディラバのほかにあまりいないなと感じています。

「本気さ」というのは、リディラバが”マッチングのためのマッチング”をしているのではなく、目指す社会のために巻き込むべき人を巻き込んでいることから伝わっていると思います。

リディラバがやろうとしていることは「ルールチェンジ」。今のベースを出発点としつつ、仕組み上おかしい部分のルールを変えることで、生きやすい人を増やそうとしています。マッチングだけをやる人には、マッチングの先のビジョンがないことが多い。目指す社会を標榜しつつ、人を繋いでいくことが重要だと感じています。

▼社会課題解決に、一緒にチャレンジしませんか?

事業開発チームでは、ともに社会課題解決に挑んでくれる仲間を絶賛募集中です。

高際さん初め、さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが日々、課題解決に取り組んでいます。皆さまからのご応募、心よりお待ちしています!

▼少しでもリディラバが気になった方もぜひお話ししましょう!

採用に限らず、「プロジェクトの内容についてもっと詳しく知りたい」「実際の働き方について聞いてみたい」「高際さんと話してみたい」「他の社員の話も聞いてみたい」など、何でも大歓迎! 少しでも興味関心をお持ちいただけた方は、こちらからもお気軽にお申込みください!

▼事業開発チームでは、社員紹介やプロジェクト紹介記事等の採用に関する情報を継続的に発信していきます。お知らせを希望される方はこちらからご登録ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

/assets/images/6295619/original/43c8c319-96fe-479f-aee6-a2b6c97c3d8f?1630290375)