性犯罪の被害者の約半数が子ども。わが子をグルーミングから守るには?【ニュースに潜む社会課題をキャッチ!】

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

性犯罪の被害者の約半数が子ども

本日紹介する記事は、『「小児性犯罪」加害者臨床の現場から』前編・後編 です。

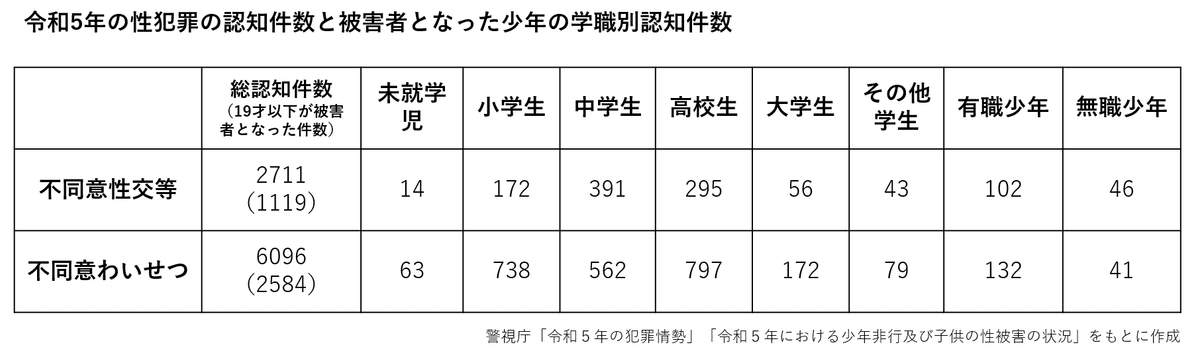

警察庁の調べによると、昨年の性犯罪の認知件数の内、20歳未満の人が被害者となったのは、不同意性交等で1119件(全体の41.2%)、不同意わいせつで2084件(全体の48.9%)とそれぞれ全体の約半数となりました。

以下の表は、更に19歳以下の被害者の学職別の認知件数をまとめたもの。

更に、「子ども自身が声を上げることが難しい」「心理的被害が大きく、被害がわかっても声を上げられない」などといった要因から、実際にはこの認知件数よりも多くの被害者がいることが予想されます。

近年よく耳にするようになった、性的グルーミングという手法や、狙われやすい子どもの特徴とは? 子どもを守るために親にできることは何なのか?

小児性犯罪の加害者臨床の現場の最前線にいる斉藤章佳さん(大船榎本クリニック精神保健福祉部長/精神保健福祉士・社会福祉士)に話を聞きました。

1人の加害者から複数の被害者が…。発覚しづらい子どもへの性加害——

「小児性犯罪」加害者臨床の現場から(前編)

この記事を読む

「あくまで私の臨床経験に基づいた感覚ですが、見過ごされている被害はとても多いです。小児性犯罪は子どもたちの声が闇に葬られている重大な社会問題です」

こう話すのは、クリニックをはじめ刑務所や拘置所、警察署で200人以上の小児性犯罪者の再犯防止プログラムに携わってきた斉藤章佳さん(大船榎本クリニック精神保健福祉部長/精神保健福祉士・社会福祉士)。

加害者臨床の現場の最前線にいる斉藤さんは、現在の小児性犯罪を取り巻く課題をどのように見ているのか。

前編では近年の加害行為の手口や、小児性犯罪において根深く存在する“被害と加害の負のサイクル”などについて、リディラバジャーナル編集長の安部敏樹が聞きました。

加害・被害を防ぐには?“包括的性教育”が与える影響

——「小児性犯罪」加害者臨床の現場から(後編)

この記事を読む

「性の教科書はAVでした」「性的同意についてちゃんと学んでいたら、今回の事件は起こさなかったかもしれません」——。

これは、ある少年事件の加害者が初めて“包括的性教育プログラム”に触れたときの言葉だ。これまでに200人以上の小児性犯罪者の再犯防止プログラムに携わってきた斉藤章佳さんは、「最初の加害を起こさせないためには、アプローチの一つとして包括的性教育が重要です」と語る。

加害の手口や背景に迫った前編「1人の加害者から複数の被害者が…。発覚しづらい子どもへの性加害」に続き、後編では加害・被害を防ぐために必要なことについて、リディラバジャーナル編集長の安部敏樹が聞きました。

※このリンクからこの記事にアクセスすると、どなたでも5月13日(月)まで無料でお読みいただけます!

構造化特集「小児性犯罪〜子どもを狙う加害者たちの実態〜」

リディラバジャーナルでは2018年に、構造化特集「小児性犯罪〜子どもを狙う加害者たちの実態〜」を公開しました。

小児性犯罪を取り巻く課題の構造を明らかにすることで、どのようにして新たな被害を生まない仕組みをつくれるのかを考えました。

今回は、構造化特集・小児性犯罪でもご協力いただき、2023年11月には『子どもへの性加害 性的グルーミングとは何か』という書籍を出版された斉藤さんに再び話を聞きました。加害者臨床の現場の最前線にいる斉藤さんは、現在の小児性犯罪を取り巻く課題をどのように見ているのか。ぜひ、お読みください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?