有給休暇を取らない(取れない)日本の先生

海外の先生と年休(年次有給休暇)の話をしていたときです。「日本の教員は年休を使い切らずに余らせることが多い」と言ったら信じられないという顔をしました。彼にとって年休は使い切るという認識だからです。

日本の教師が1年間に消費する平均休暇日数は 文科省の資料では小学校11 .6日、中学校8.8日(2016年)となっています。年休は繰り越し分を含めなければ通常年に20日ですから取得率は5割ほどということになります。先の友人には理解できないでしょう。

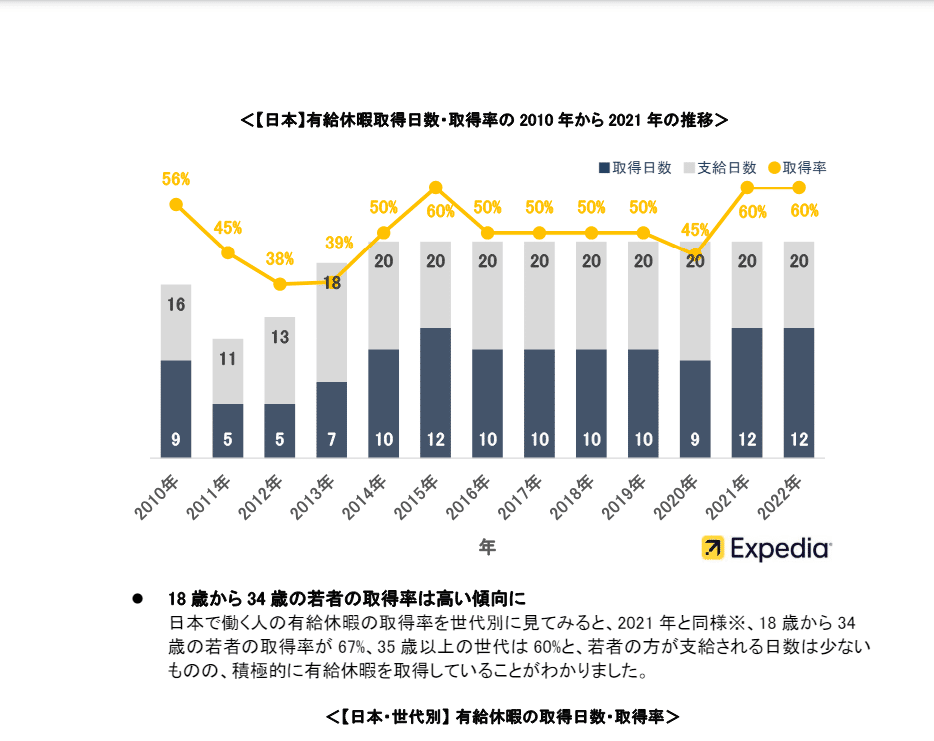

教員だけでなく社会全体で見ても日本人の年休取得率は低いです。エクスペディアの国際比較調査によれば、日本の取得率は平均60%で、諸外国に比べるとはるかに小さいです。

海外では年休は消費すべきものと考えられているようで、消費できなかった分は時間換算して退職時に金銭として支払う会社もあります。だから雇用者も休暇の取得を促します。休暇は権利であると同時に義務の要素も含んでいるように感じます。

日本の教員が年休を取らない(取れない)のは年休が「取りづらい」からです。なぜ取りづらいか? NPO法人 School Voice Projectが行ったアンケートでは教員から以下のような声が寄せられています。

年休を取りづらい理由

人数に余裕がなく、平日で取ると他の教員にしわ寄せがあるので、取れません。【小学校・教員】

年休取得は当然の権利、と自分に言い聞かせてはいますが、やはり長期休暇以外は非常に取りにくいです。自分が休むと、朝の学活、給食指導や清掃指導も含めて、誰かが代わりに自習に入らなくてはならず、迷惑をかけてしまうからです。【小学校・教員】

はっきり言って、普段の日には取りづらいです。自分が年休を取ることによって、現場が回らなくなる、または、だれかの(無給の)時間外労働を発生させることが想像できてしまうのですから。【中学校・教員】

自分の業務負担が大きくなる

休んだ分だけ自分の首を絞めるので、計画年休なんて戯言。本当に体調不良時、家族の都合の時にしか使えない。【小学校・教員】

校務分掌の偏りがあり、今年度は学年主任、学級担任、進路指導主事、生徒会担当、教科主任、初任研指導、県中教研発表etcと仕事集まっているため、年休を取るとその後の仕事が苦しくなるのが現状です。【中学校・教員】

考査期間中は年休がとりやすいはずなのですが、現在の職場では採点に追われ年休を取ることで自分の首を絞めてしまうこともあります。【高等学校・教員】

業務量の多さや職場の雰囲気によって取得しづらい

先輩の目が気になり、休みが取れない。【小学校・教員】

働き方改革が全く進んでいないため、管理職から「早く帰れるときに帰ってください」と言われるだけで、全体の仕事量は減らない。ICT関係で仕事が増えているにも関わらず、コロナで休止していたことが復活し、多忙化が進み、年休取れる雰囲気がありません。【小学校・教員】

部活動が枷(かせ)になって、年休が非常に取りにくい。通院で絶対休まなければいけない日も、「部活動の方はどうするのか」と聞かれ、休みにしにくい状況がある。【中学校・職員】

授業だけではなく、生徒指導対応もあれば、保護者対応もある。かといって、長期休業中も中学校では部活動もあり、年休は取りづらい。結果、毎年年休は消化不良で無くなっていくことを繰り返している。自分の子どもが体調を崩しても休むことが難しい。年休が取れるような余裕が学校現場にはない。【中学校・教員】

授業のある日はほぼ年休は取れません。「今日は早く出られるかも」と夕方に年休を2時間入れていても、出ようとしたところに生徒指導案件の対策会議など、業務が湧き上がってきます…。【高等学校・教員】

年休を取得するタイミング

時間単位で年休を取得する

年休は1日使うというより、時間休で使うという感覚。(夏休みも含めて)1日丸ごと休む日は取っていないのが現状。なぜなら、夏休みに会議、面談、出張が多く入っているので。【小学校・事務職員】

出張などで出先からそのまま帰るときに時間休を使う程度です。帰った分の仕事がたまるので、土日に部活動指導したあとにその分を学校で行ったり、次の日の放課後の夜に仕事したりしています。【中学校・教員】

生徒が登校しない日に取得する

子どもが登校する日は、私事では使いにくいため、1日休みが使えるのは長期休暇のみ。【小学校・教員】

年休は、春季休暇・夏季休暇・冬季休暇に追加してとる程度です。授業がある平日には取れない状況です。【小学校/中学校・教員】

年休が取得できるのは正直、長期休業中かテスト日くらいです。【中学校・教員】

生徒が登校する日に年休を取るときの理由

長期休暇中でも三者面談や部活、研修、会議で休むタイミングが分かりません。子育て休暇があるので年休は使わなくてもいいですし、年休を取るのは急な病気のときのみです。【中学校・教員】

すでに取得した年休は、リフレッシュのためではなく、自分の通院や子どもの懇談のためといったことがほとんどです。通院はまだしも、子どもの学校行事で年休を使うのはなんか違うよなと少しモヤモヤします。【高等学校・教員】

今年取ったのは、妻が倒れてしまい、子の送り出しをした1時間と自転車がパンクして遅れた1時間くらいです。【高等学校・教員】

年休の取得に関して望むこと

副担任制度や教科担任制が進んだり、不必要または教員がやらなくても良い業務が減ったりすれば、年休が取得しやすくなるなと思います。【小学校・教員】

年休が使えない実態なので、使わなかった分は、買い取って欲しいです。【小学校・教員】

長期休業期間(夏・冬・春)において、大幅に業務を削減し、教員が「リフレッシュ」「自己研鑽」出来る機会を十分に確保できる環境づくりをして欲しい。【中学校・教員】

年休消化について強制力を持たせてもいいと思う。【特別支援学校・教員】

多くの回答者から聞かれたのは、「年休を取りづらい」という声でした。その理由としてあがっていたのは、「他の教職員に迷惑をかけてしまう」「休んだ分だけ自分の首を絞める」など。年休は心身のリフレッシュを図ることを目的として導入されている制度ですが、安心して休暇を取れる仕組みの構築には課題があるようです。

一方で、少数ではありましたが、「教員生活15年で1日も年休を捨てたことはない」「意識して使い切るようにしている」など、個人で取得できるように意識している人もいました。

「年休を取りづらい」理由として多いのが「他の教職員に迷惑がかかる」「休んだ分の仕事があとで増える」「年休を取りにくい雰囲気がある」などです。年休は心身のリフレッシュを図ることを目的として導入されている制度ですが、安心して休暇を取れる仕組みにはなっていないようです。もちろん中には意識して使い切るようにしている人もいるようですが少数派です。自分が休むと業務に支障が出る。授業を自習にしたり、他の教師に業務を代替してもらったりしなければならない。他へのこうしたしわ寄せを気にして、教師は年休を取ることを躊躇し、その結果年休を余らせることになっているようです。

ちなみに、私が調査で訪れたオーストラリアでは「代替教員(Relief Teacher)制度」というのがあり、休むときには代わりの先生が外部から来てくれます。ただ学校の実態を何も知らない先生が突然やってきても適切に対応できないこともあり課題も見られます。

日本では年休を申請する際に「年休を取らせていただきます」とか「休ませていただきます」と言う人が多いですが、こうした言葉の中にも休むことはよくない、休まない方がよいという意識があるのではないでしょうか。誰もが年休を気軽に取れる制度が必要だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?