作品における構成について考えてみる

世の中には、沢山の物語があります。その物語はどんどん増えています。その中から最初から最後まで、主人公の葛藤や動機に共感し、成長や勝利を信じて、見る人に、見守ってもらえる作品を見つけることが比例して大変になってきています。

限られた時間のなかでそれらを探し出すのはとても難しいですが、物語を一定のルールでカテゴライズできれば、探し出す作業を効率化できるのではないかと思っています。この記事では、作品の構成についてカテゴライズする方法を提案し、面白い作品が具体的にどのような構成になっているか見える化していきたいと思います。(私も模索中ですが、、)

構成の位置付けについて

作品には「ストーリー」「キャラクター」「構成」「演出」「画力や演出」「オリジナリティ」要素があります。それらを図1のような手順で作ることで、作品が生まれ、見ている人に感動を提供します。この詳細は別記事に記載します。構成は、「ストーリー」「キャラクター」のINPUTをまとめる工程になります。

構成を成り立たせる3層構造

「ストーリー」と「キャラクター」のINPUT情報を整える役割を構成の作業が担っています。INPUT情報を図2のように「世界」「物語」「キャラ」の層のフレームワークに当てはめることで、物語層が各層にどのような影響を与えるか俯瞰してみれるようになります。作品を俯瞰してみれることで、物語とキャラの因果関係や感情の動きがどのタイミングで起きるのか?物語と世界の整合性が取れているか?などがわかるようになります。

第1層:世界

世界は、物語を作り出す役割と完了条件を満たしているか確認する役割を担います。クエストとミステリーの二つの要素をを使いその役割を実現します。

クエストは、物語の過程で解決すべきミッションの一覧です。ミッションが全て解決すればクエストはクリアとなります。また物語中にミッションが追加されることもあります。

ミステリーは、全ての真相が明らかになれば物語が完了となります。

世界の中でクエストとミステリーは、片方がなくても成り立ち、これらすべてを物語では目標として設定します。つまり「クエスト&ミステリー型」「ミステリー型」「クエスト型」の三つがあります。

第2層:物語

物語は、図4に示すように主人公が現状から目標達成するまでの過程を表現したものとなります。縦軸は難易度で、横軸は制限時間になります。難易度はイベントによって上がったり下がったります。物語終盤は、基本的に制限時間がなくなるにつれて難易度が上がる傾向になります。

物語は、「起承転結」「ハラハラ」「絶望」「一発逆転」の4つの代表的な構成があります。起承転結型が基本で他3つはその発展形となります。

起承転結型は、途中まで既定路線で目標に向かうものの、あるイベントにより事態が悪化、それをなんとか攻略して目標達成する構成です。いわゆる基本の型のため、みている側にとって物語を理解しやすい構成となります。

ハラハラ型は、物語の好転と暗転を目まぐるしく繰り返す構成です。みている人を飽きさせない一方で、見逃すとついていけなくなるという側面もあります。そのため各イベントは完結でわかりやすくする必要があります。

絶望型は、物語終盤で事態が暗転し目標未達成の結末を迎えるパターンです。逆に一発逆転パターンは、失敗に失敗を重ねて、終盤で事態が好転するパターンです。

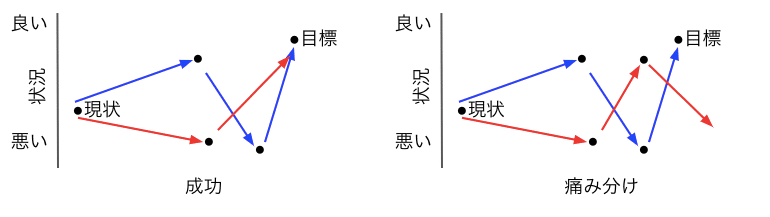

構成パターンは、目標達成のための条件を複数にすることで重ね合わせることもできます。重ね合わせることにより、成功失敗の二極化から、痛み分けのようなある側面では成功で違う側面では失敗というような結果にすることも可能となり、作品の内容が厚くなります。

イベントは、物語の好転、暗転の他に「世界」ないし「キャラ」に影響を与える役割も担っています。

世界に影響を与える例として、ミッションクリアしたと思ったが、新たにミッションCが追加されて状況が悪化、なんとか状況を好転させるパターン。全ての真相が明らかになった結果意外な真相がわかり主人公がピンチになるパターンなどがあります。クエストは、ミッションを追加するタイミング。ミステリーはミスリードを誘発させる真相を解き明かす順番やタイミングを意識すると見ている側が楽しめる構成になります。

イベントがキャラに与える変化は、「能力」「情報量」「関係」「所属」の4つあります。詳細は後述の「第三層:キャラ」で記載します。典型的なパターンは、バトル作品にて、仲間がやられて本体のパワーを発揮して敵をやっつけるパターンです。敵に勝利し、目標を達成しますが、赤矢印の分だけ「みんな無事で敵をやってける」という理想の目標から離れた結果となります。

第3層:キャラ

キャラは、物語に登場するすべてのオブジェクトです。ここでいうオブジェクトとは、「人物」の他に指輪などの「物質」も含みます。これらのオブジェクトは、物語のイベントがトリガーとなり変化します。変化のパターンは「能力」「情報量」「関係」「所属」の四種類あります。

能力は、心技体で表現することができ、心は精神面の成長、技は何かしらの技の習得、体は体力強化や死亡など身体的機能に関する変化です。

登場するキャラの依存関係ができたり、解消されたりした場合、関係の変化で表現できます。

情報量の変化は、ミステリアスなキャラの素性が明らかにな流ような表現です。

最後の所属の変化は、転校や裏切りなどの自身の身を置く立場が変わった時に使う表現です。

作品の複雑さ

映画や短編集などは図5のシンプルな構成のように「世界」と「物語」が1対になっています。一方長期連載の漫画などは、作中で「世界」が変更されたり、「物語」の本数が複数存在し、並行して進むような構成を複雑にすることができます。複雑な構成は、作品がどのように収束するか考察しがいがありますが、作品のまとまりが悪くなる可能性があるため、物語のイベントやキャラの変化を確認し、飛躍なく世界のクエストとミステリーを達成できているか見直す必要があります。

まとめ

INPUT情報を「世界」「物語」「キャラ」の層のフレームワークに整理することで物語の構成を俯瞰してみれるようになります。さらに物語のイベントをトリガーとして作品の「世界」と「キャラ」にどのような変化を与えているか見つけることができます。今後、このまとめかたを使って具体的な作品を分析して、作品のカテゴライズをしていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?