韓国風ジャージャー麺の調理実習

やあ、みんな。

ケイチェルおじさんの料理にいつも啓発されている音楽帳工房だよ。

啓発されてはいるけど、なかなか料理までは手がまわらないんだ。

でも、今回は頑張った。

なんと韓国風ジャージャー麺に挑戦だ。

参考にしたのは、ケイチェルおじさんのこちらの記事。

まず材料集めだ。

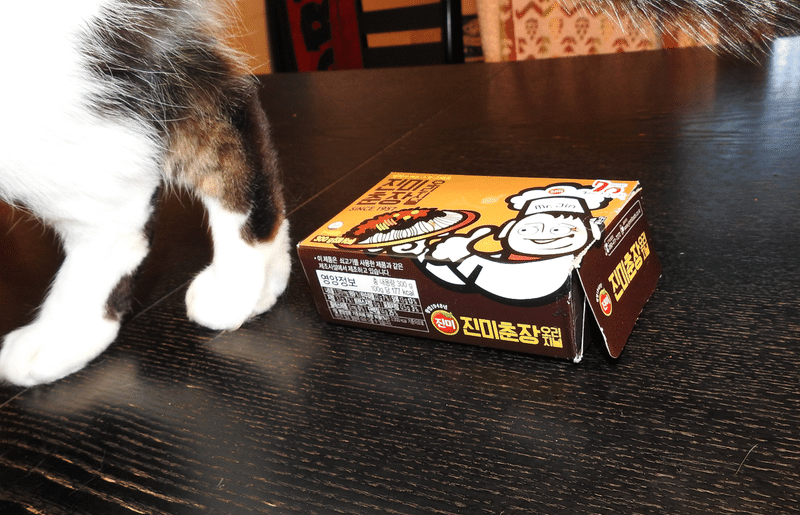

チュンジャンという黒味噌は、ケイチェルおじさんに倣ってアマゾンで頼んですぐに手に入った。

それから「ダシダ」。

初めて聞く名前だ。

ケイチェルさんに聞いたら、韓国出汁の商標らしい。

家内が、スーパーにあるのを見たと言うので、それは他のものと一緒にスーパーで購入することにした。

要点をメモして、スーパーに行った。

まず野菜売り場でジャガイモを探す。

だいたいジャガイモなんて、夏休みに畑に掘りに行くものだし、今頃あるのはどうせ芽が出かかった古い物ばかりだろうと思ったら、新ジャガが山のように積んであった。

これは鹿児島産。

南国の鹿児島といっても、冬は寒かろうと思うのだが、ジャガイモがこんなに早く収穫できるとは驚きだ。

次は、ニンニクだ。

ニンニクは山のように積まれていたが、どれも値段が高い。

袋が大きすぎるのだ。ちょっと使うには多すぎる。

安い定価札もあったが、あるのは定価札ばかり。

全部売り切れだった。

ニンニクは、すりおろしの容器入りのものを買うことにした。

だが、売り場がわからない。

まあ、見つかったらでいいや。

長ネギと玉ねぎは家にあったから要らないし、添え物のキュウリは季節外れもいいところだから使わない。

ショウガは、たぶん家の冷蔵庫にあったと思ったが、もしなければスパイス置き場で見かけたジンジャーパウダーを使ってごまかそう。

ということで、野菜売り場を後にして、今度は精肉コーナーで豚肉を物色する。

ケイチェルさんの指示はブロック肉で、それを7mm角に切らないといけないのだが、うちにあるなまくら包丁では無理がある。ちょうどおあつらえ向きの粗挽きひき肉があったので、それを使うことにした。合い挽きだが、まあいいや。

さて、次は複雑に入り組んだスーパー中央部の探索だ。

ターゲットは、乾麺・すりおろしニンニク・ダシダの3つだ。

乾麺は、ケイチェルさんも使っていた手振りうどんを私も以前よく買っていたので、売り場はすぐわかった。手振りうどんもそうだが、乾麺は製造工程で塩を使うので、ゆでた後に水洗いをする必要があって、そうするともう一度温め直す手間が面倒だ。そこで最近は塩の入っていない乾麺を使っている。

ダシダは、かつおだしなんかが置いてあるコーナーではなくて、エスニック食材のコーナーにあって、すぐ発見できた。

だが、すりおろしニンニクが見つからない。ぐるぐる歩き回ること、たぶん3周くらいはした。ようやく見つかって、みればどの製品も見栄えがしない。見つからなくて当然、みたいなじみーな連中だ。そこから一番安かったユウキ食品のものを選んでかごに入れた。

これで材料方は一応揃った。

さて、ケイチェルさんの物まねで疲れましたので、少し休憩を頂きまして、次は調理実習のお話です。むかし実験研究を生業としていたので、研究職風に書きたいと思います。^^

☆

さて、ケイチェルさんの虎の巻によれば、チュンジャンという黒味噌を油で炒めるというか、揚げるというのだが、油は何を使えばいいのか。

家にあった油は、オリーブ油とごま油だけだ。何も修飾語句のない油は、たぶんサラダ油のことだろう。サラダ油はどこを探してもない。(ここで脂汗がでる場面)

まあ、ひたいに浮かんだ脂でなければ、なんでもよかろう。

ということで、フライパンにオリーブオイルをどっぷりと入れてから、チュンジャンの秤量にかかる。

大さじ2杯というが、大さじって何だ?

カレーを食べるとき使うあれか?

家内に聞いたら、計量さじというものがどこかにあるらしいのだが、家内も家では使ったことがないという。大さじ一杯は15mlだという。じゃあ、30mlと書けばいいじゃないかと思ったが、これは化学実験ではないし、そもそも、どろどろした黒味噌を容量単位で計り取るのは現実的ではない。比重1.0として、きっかり30.0gをフライパンに取ろうとしたが、油を入れたフライパンが重すぎて、風袋引きができないことに気が付いた。

(注:風袋というのは秤量する物質を入れる容器を指す言葉。風袋引きは、器の重さを引くことです。量りには「ゼロ引き」とか「Tare」とか書かれたボタンがありますよね)

しょうがないので、たまたま近くに置いてあった湯飲みに量り取って、フライパンに移そうとしたのだが、今度は、どろどろした黒味噌が湯飲みにひっついていて完全に移すことができないことに気が付いた。たしか、こんな時は共洗いで回収率を上げるんだったと思い出して、何か液状のもので入れるものがあったかと、虎の巻をみると酒がある。酒で共洗いをしよう。

共洗いは化学実験の用語ですが、ここでは正しい使い方になっていません。

大さじ一杯、というと15ml入れればよいのか。

日本酒は4合瓶ならごろごろあるのだが、どれも料理用ではない。

家内は「黒味噌に飲ませるくらいだったら、ワシに呑ませろ」と言うに決まっている。

冷蔵庫を探すと料理用の白ワインがあった。料理用なら呑ませろとは言わないだろうと、湯飲みに15g入れたのだが、これをそのまま、油の中に横たわっている黒味噌と一緒にするわけにはいかない。とりあえずフライパンに移した黒味噌が揚がってから一緒にすることにして、黒味噌の油揚げ工程にかかることにした。

これは、実に簡単。コンロに火を入れて5分間待てばよい。

だが、それからが大変だった。

まず余分の油を、別のフライパンに移す。

そちらで白ネギをいためる段取りだ。

だが、油にまみれて鎮座している黒味噌殿が炒めたフライパンに引っ付いたまま離れようとしないのだ。

そうだ、あれを使おう。

どっぷり白ワインに浸かって湯飲みの中で出番を待っている黒味噌どんを思い出した。

だが、高々15mlの白ワインで、フライパンにこびり付いている黒味噌を伸ばして引きはがそうとするのは、かなり骨の折れる(心も折れる)仕事だった。

見かねた家内が言った。

そっちは任せるから。ネギを炒めるところをやっておくよ

で、どのくらい炒めればいいの?

指示によれば、ええと、そこにメモがあるだろ。

そこに書いておいたんだけど・・・

ええと、ネギ茶ができたら、ブタと玉ねぎを炒めるんだ

ネギ茶って何よ

えっ? ここにはネギ茶と書いてあるけど・・・・

原文はどうだったか覚えてないけど、たぶんネギが茶色に色づくというか

このようなやりとりの間も、こびりついた黒味噌の回収作業を続けたのだが、家内がブタと玉ねぎを炒め終わった頃になっても、かなりの量の黒味噌がこびりついたままだった。

そこで、閃いた。

次のジャガイモ炒めを、黒味噌がこびりついたフライパンを使ってやればいいんだ。

一部なりとも黒味噌が回収できるかもしれない。

実に堅実なやり方だ。

だが、待てよ。そのフライパンに合う蓋は、家にないんじゃなかったっけ?

ケイチェルさんの奥義によれば、蓋をして炒めなければならないので、この手は使えなかった。それに何より、焦げ付かないように炒めなければならないのだ。

しかし焦げ付かないようにってことは、攪拌しながら炒めるという意味ではないのか?

蓋がしてあったらどうやって攪拌するんだ?

昔、仕事で実験をやっていた頃は、マグネチック・スターラーを使って攪拌したが、あれなら磁気の力で磁石棒を回転させていたので蓋があっても可能だっと思うが、あいにく家にはそんな便利なものはない。

この問題に直面して、そもそも黒味噌の回収にこだわるより、むしろ攪拌しないでも焦げ付かない方法を考えた方がいいと考えなおした。

そこで思いついたのは、もう炒めるのは止めにして、蒸し煮にする方法だ。

いい道具があるのだ。

昨年の三月、家内が伊豆七島のどこかにバードウオッチングに行くと言って家を空けた時、私が簡単な調理のために買った大同電鍋だ。

大同電鍋は台湾製の電気鍋なのだが、私が小学生の頃にあった電気炊飯器と全く同じ仕組みの調理器具である。材料を内がまに入れて、外がまと内がまの間に水を入れて蓋をして電気で加熱するだけなのだが、その時発生する蒸気で、材料が調理される。加熱初期に発生した水蒸気が凝縮するので、内がまには食材のほかに特に水を入れなくてもよい。

焦げ付きの心配も皆無である。蓋を開けてかき回す必要もない。かき回してジャガイモが砕ける心配もない。内蔵されたサーモスタットで、自動的に電気が切れるので、その間ビールでも飲みながら待っていればよい。

今回のケースなら、ジャージャー麺に使う乾麺をゆでる時間に充てられる。

もちろん、その間もビールがゆっくり飲める。

ということで、炒めたネギ茶とブタと玉ねぎの混合物を電鍋の内ガマに放り込んでから、揚げた黒味噌を白ワインで伸ばしたやつと、ジャガイモの7mm角切り、そして砂糖・ダシダ・すりおろしニンニク・ショウガを入れて、電鍋にセットした。

外釜に入れる水の量は、ジャガイモが柔らかくなるのに十分時間がとれるように、180mlにした。

スイッチを入れてから、15分ほどで蒸気が出なくなった。蒸気が上がっている間は何の匂いもしないのだが、その後ぐつぐつと煮立つ音がしていい匂いがしてくる。そして5分ほどでスイッチが自動的に切れた。蓋を開けると、余熱でまだぐつぐついっている。ここで水溶き片栗粉を投入してさっと攪拌し、再度蓋をしてさらに5分ほど静置した。(注:静置は英語の論文だとStandでして、本来は放置するという意味なんですが、私は静置ということが多いです。猫がいる場合は放置しておくと静置にならないことがありますので。^^)

これが電鍋で出来上がったジャージャー麺の「ジャージャー」の部分である。

茹であがった麺にかけた残りなのだが、まだじゅうぶん残っている。

味は、というと、やはり「ジャージャー」だ。甘みが麺と絡んでとても美味しい。

ただ、辛党の私には、パンチが足りない。

ヤンニンジャンを入れて激辛にして食べたのだが、ビールに合う。

麺は家内の分も合わせて、一人分(乾麺にして90g)茹でただけ。

ビールとその後で必要になるアルコールのために、腹に余力を残しておく必要があるからだ。黒味噌は1.5人分くらい作ったので、鍋にけっこう残った。

残りをつまみに飲んでも良かったのだが、家内が豆腐に乗せたら美味しそうだというので、残しておくことにした。

ということで、今夜はジャージャー豆腐でビールの予定にしている。

今夜は簡単だ。

乗せるだけでできる。^^

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?