【EDH】統率者戦のデッキパワーレベルがよく分からない話し

こんにちは、ぱいそんです。

今回はMTGのカジュアルフォーマットである統率者戦のデッキパワーレベルについてのお話しです。

いわゆるEDHのレベルってやつです。

本記事はパワーレベルについて私が調べた結果の「よく分からない」を共有するものです。

これを読んでもあなたのデッキレベルは分かりません。

個人やグループを攻撃したり批判する目的もありません。

「ガチカジュ論争に1石投じてやるぜ!」という意図もありません。

統率者戦は遊びなので各々好きにしてください。

(以下統率者戦はEDHとします。)

・私は自分のデッキのパワーレベルが分からない

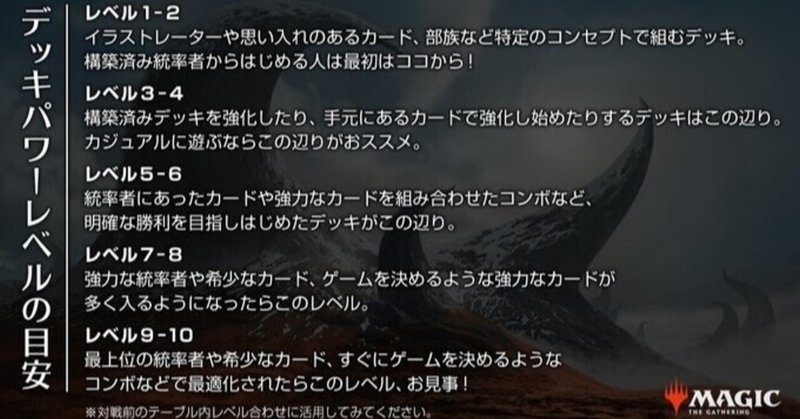

MTG公式より「デッキパワーレベルの目安」が発表されてからEDHのパワーレベルについての話題を見かけるようになった。

EDHのデッキレベル分けは成功した試みだと思う。

単純に無いよりはあった方が良いからだ。

しかし私はEDHのデッキレベル分けが好きではない。

理由は大きく分けて2つある。

1. そもそも広く流通している「デッキパワーレベル」が2つ存在する

2. 強いデッキも弱いデッキも知ったEDH経験値の高いプレイヤーでなければデッキレベルを主観で評価する事は困難である

そもそもデッキレベルの基準が2つある。

レベル分けにおけるメートル法とヤードポンド法みたいなものだ。ほとんどの日本のEDH民は自分達が使用しているレベル分けがヤード側だとは知らない。

そしてかなりEDHをやり込んでいないと明確な基準無くデッキレベルを自己申告するのは難しい。EDH経験値が高いプレイヤーでも判断に使用するのは己れの経験であり、付ける評価値は「あのデッキよりは強いがこのデッキよりは弱い」と相対的なものだ。

私自身も自分のデッキに正確なレベルを付けられるとは思わない。

・パワーレベルの生い立ち

EDHのパワーレベルを10段階で定義したものが広く語られ始めたのはEDH最大手のYouTubeチャンネル「The Command Zone」(以下TCZ)の「How to Power-up Your Decks」からだ。それ以前からあった概念かもしれないが"広まった"と言えるのはここからだろう。

TCZは登録者数45.4万人のチャンネルで、MTG公式が48.9万人であることを考えると非常に大きな影響力を持つことが分かる。例えば《Lake of the dead》が高騰したのはこのチャンネルで紹介されたからだ。

TCZのCEOであるJosh Lee Kwai氏は The Commander Advisory Group (統率者顧問グループ) の一人であり、EDHのルールや禁止カードを決定する Commander Rules Committee (統率者ルール委員会) に助言する立場にある。

この動画内で語られた10段階のパワーレベルに海外大手カード屋のChannelFireballが目をつけた。

ChannelFireballはMagic Fest Renoにて有料の統率者専用プレイエリア「Command Zone」を設置、TCZと協力して対戦募集に10段階のパワーレベルを導入する新たな試みを行った。

その際に作成された早見表がこれだ。(以下CFB表)

We're trying something new at #MTGReno! We've teamed up with @commandcast to use their scale to help you determine your deck's power level.

— ChannelFireball (@ChannelFireball) February 26, 2020

Not sure where your deck rates? Hear more in-depth discussion on their podcast episode How to Rate Your Deck: https://t.co/DVgAyBjxHe pic.twitter.com/E95QbjPCeL

さらにTCZは各プレイヤーが自身のデッキレベルを理解する手助けとして、「How to Determine Your Deck’s Power Level」を公開した。

この動画は23万回再生されており、いわばEDHパワーレベル10段階分けの教科書と言える動画だ。英語圏のプレイヤーの多くがこれを参考にしている。

注意してほしいのはこれが原典だからCFB表が絶対的に正しい訳ではない。とはいえ多くのプレイヤーがCFB表やTCZの動画を見ている事実は留意すべきである。

参考までにMagic Fest Renoでのデッキの分布は以下の様になった。

We launched over 600 pods today for #CommandFest!

— CFB Events (@CFBEvents) June 7, 2020

Power Level Breakdown:

1-2: 2%

3-4: 10%

5-6: 56%

7-8: 24%

9-10: 8% pic.twitter.com/bNk1BdhvwN

この統率者のレベル分けが好評だったことからMTG公式がこれを導入したのが皆様にも馴染みあるこのリストだ。(以下日本公式表)

【お知らせ】みんなでわいわい #統率者戦!来週からは #コマンダー・ナイト もスタート!https://t.co/FUDIR1lgZL

— マジック:ザ・ギャザリング (@mtgjp) July 5, 2020

そんな #統率者戦 を楽しむためのポイントと、デッキパワーレベルのガイドラインを公開しました。ガイドラインは対戦前のテーブル内レベル合わせにぜひ活用してみてくださいね!#mtgjp pic.twitter.com/H8TaIygNsX

このレベル分けについて正しく翻訳されているか確認するために英語の原本を探したのだが見つけることができなかった。あまりにも見当たらないのでこれはmtgjpが独自に制作した日本でのみ流通しているリストのなのではないかと私は考えた。

これを裏付けるのがマジック日本公式に掲載されているEDH記事「クロタカの統率者図書館 第1回:デッキ紹介《怪獣王、ゴジラ》(力の具現、ジローサ)」にて上の公式表を紹介する際の記述だ。

参考までにですが、これはマジック日本公式による統率者戦デッキのレベル分けです。

実は普段日本のEDH民が見る「公式のレベル分け」はWizards of the Coastが全世界に向けて発信したものではなく、日本事業部が独自に発表した物ではないだろうか?

もしそうであるならば日本での基準は世界のものは違うのだ。具体的な違いについては後ほど解説しよう。

(日本公式表は"世界標準ではないので間違っている"という意味では無い)

・デッキのパワーレベルを使用する場面

スタンダードを抜いてマジック最大のフォーマットとなったEDH、ウィザーズは2020年を「統率者の年」と銘打って商品展開してきた。

残念ながら世界情勢によって対面でのイベントの開催は難しかったものの、2018年~2020年の間にEDHプレイヤーが3倍に増加している事を考えれば盛り上がっているのは間違いない。

カルドハイムのプレリリースにて配布された《極悪な二人組》は左下に"Commander"と印刷されており、何かしらの統率者イベントやコマンダーナイトで配布する予定だったと見られる。

デッキレベルはそんな統率者イベントやコマンダーナイトなどで初対面の人と対戦する際のゲーム前の意志疎通を目的に作成された。

CommandFest Online uses a 1-10 scale for the power level of decks in order to help players match up against like-minded opponents.

This scale was developed by Jimmy Wong and Josh Lee Kwai of the Command Zone podcast and modified for CommandFest Online.

【お知らせ】みんなでわいわい #統率者戦!来週からは #コマンダー・ナイト もスタート!

そんな #統率者戦 を楽しむためのポイントと、デッキパワーレベルのガイドラインを公開しました。ガイドラインは対戦前のテーブル内レベル合わせにぜひ活用してみてくださいね!

デッキレベルの議論の度に見かける「重要なのはEDHのデッキレベルじゃなくて気の合う仲間を見つける事だよね☆」といった意見は論点がずれている。

絶対的な評価値によるデッキのレベル分けは良く見知ったプレイヤー同士では必要がない。初対面のプレイヤーと卓を囲む際に使用するものだ。

mtg-jpはデッキパワーレベルを申告する用のカードを作成・配布している。

どのような経緯で配布されたのかは分からないが恐らくタイミング的には最初のコマンダーナイトの開催時に店舗に配布されている。

(とても良い物なのでもっと配って欲しい)

これはつまり公式の統率者イベントに参加する際には自分のデッキレベルを把握した上で自己申告できる事を期待されてるという事だ。

となればデッキレベルについて議論し理解を深める事は避けられない。

・筆者のポジション

デッキレベルについて語る前に筆者の立場を明示しておく。

私は自分を"ガチ"でも"カジュアル"でもないと自認している。

メジャーではないが可能性のある統率者を最大限強化して、自分がその統率者において世界最高の構築をしている事に喜びを感じる。

例えばnoteに公開している《野生の魂、アシャヤ》

緑単で"ガチデッキ"を組むなら《野生の心、セルヴァラ》が適切だがあえてアシャヤを組んでいる。理由はアシャヤの方が研究が進んでいないからだ。(正直セルヴァラは除去吸い過ぎるのでアシャヤの方が強いと思っている)

私は勝つための統率者や効率的な勝ち筋からデッキを選ぶ勝利への本気度を持ち合わせていない。また、店舗大会に出たり競技マジックに参加する熱量はない。

一方で趣味で選んだ統率者以外は使用できる全カードを吟味して妥協無く組むため、統率者によっては1~3ターンキルも可能な容赦無いデッキになる。これは”カジュアル”な場においてはお寒いデッキになる。

"ガチ"と"カジュアル"の2択でテーブルが分かれるなら筆者は”ガチ”側の人間になるが、"ガチ"と"カジュアル"の狭間に生息していると自認していて、どちらの立場でも無い場所からデッキレベルを見ているという事を理解してもらえればよい。

・レベル分けを比較する

さて、2つあるレベル分けを比較してみる。

・レベル:1-2

CFB表では構築済み未満の紙束(Jank)を定義しているのに対して日本公式表ではこのレベルに構築済みを据えている。アメリカでは日本よりも幅広い層がMTGを遊ぶので構築済み以下のデッキが存在することが想定される。実際にはMF Renoでは2%しか存在しなかった層なので廃止するほうが賢明だ。

日本公式表は構築済み未満を定義していない点において優れている。

オンラインで開催されたCommand Fest 2と3においては最早1-2のレベル帯でのマッチングが存在しない。

Command Fest 2 was amazing y'all! SpellBot created over 630 @SpellTable games over the weekend. Here's the power level breakdown for those games. Go team dogs! 🐶

— SpellBotIO (@SpellBotIO) August 24, 2020

Thanks @CFBEvents for the awesome event! pic.twitter.com/gKALUc4sBH

Thanks again to everyone I played with at #CommandFest 3 this past weekend! Lots of fun. I've also got some neat statistics! One thing that interests me is the power levels of games played. Much like CFO2, we see the largest percent of games at power levels 6 and 7. pic.twitter.com/AYi0YGj9JM

— SpellBotIO (@SpellBotIO) November 30, 2020

・無限コンボはどこから?

CFB表では7から自由な無限コンボが始まるのに対して日本公式表では5から無限コンボが始まる。

なおCFB表5-6の「強力なカード」は海外のEDH動画やMOでの対戦を観察している限りでは《霰炎の責め苦》《亡霊の牢獄》《太陽鳥の祈祷》《ゼンディカーの復興者》とかの一見強そうだが構築を突き詰めていけば抜けるカードだ。

こういったカードはいわゆる「海外カジュアルEDH需要」で日本語版と比べて英語版が異様に高い傾向がある。

・仕掛けられるターン

TCZの動画では各パワーレベルの指標として妨害されなかった場合に"Consistently Threaten to Win"できるターン数を紹介している。

「だいたい勝ちを仕掛けられるターン」といったところか。

このターン数は無限ターンやスタックスによるロックは開始点をカウントし、ストームが止まったりして実際に勝利しなくても試みたターンがカウントされる。全てのデッキに当てはまる訳ではない。

これを見た時に様々な感想があるかと思う。

私はレベル8以下は決着が7ターン以降と結構遅い想定をしていると感じた。7ターンは毎ターン土地を置くと計28マナ使える計算だ。

TCZは自分たちはレベル7-8で遊ぶのが好きだと公言している。実際TCZの動画を見ると《魔力の墓所》や無限コンボが登場することは無い。使用されているデッキはCFBで設定している「沢山の無限やゲームが終了するコンボ、強力なカード」からは程遠く最適化されているとは言い難いカードが頻出である。

これが非常に厄介で、最大手のEDHチャンネルが自分たちで考案したパワーレベルにおいて自分達のデッキを1~2レベル高く見積もっているため、これを参考にした多くの海外のプレイヤーは自分たちのデッキのレベルを高く見積もる傾向にある。

一方で日本公式表のゲームスピードを見てみる。公式では各レベルと仕掛けられるターンを紐づけてはいない。そのため公式表を高い解像度で解釈している個人の記事を引用する。

レベル7-8のラインをふぁい氏の「デッキのレベル分けの基準」では以下の様に定義している。

レベル7は

・3キル相手に何もできない

・偶に対処はできるが自分の勝ちに繋げることができない

レベル8は

・3~4キルできる

・妨害による減速を強いることで勝ちに近づける

が細分化したチェック項目でしょうか。

多くの日本のEDHプレイヤーがこれを読んで同様に解釈したと仮定する。

(だいたい合ってる気はするがここでは定義の正誤について議論はしない)

レベル8帯をCFB表では7~9ターンと定義しているのに対し、日本公式表では3ターンで決着を狙っているレベル帯になるので2~3倍のターン数の差がある。

比較すると分かるがCFB表の10と日本公式表の8が同じレベルになるのだ。

実際にyoutubeで海外のEDH動画を見たりMagic Onlineで対戦するとこのズレを感じる。私評価でCFB表にて7-8のデッキをMagic Onlineのレベル7-8部屋に持って行き、妨害されずに5ターン前後で試合を決めた結果めちゃくちゃ怒られるといった経験は沢山ある。「5ターンで勝つのは9-10のデッキだ」「俺たちのプレイグループの7-8は10ターン以上かかるものだ」とMOの7-8民は主張される。

何度も怒られが発生するのでEDHのレベル分けについて学び直したところ、CFB表基準ではレベル7-8において5ターンでコンボを決めてしまうのは問題がある事が分かった。

・CFB表の7-8

CFB表での7-8を疑似体験してもらうため、Magic Onlineにて7-8で募集されている部屋に入ってみた。

使用したデッキは《上位の大蛇、ささ弥》

友人の構築をほぼコピーしたものを使用する。

私が持っている中で最も平均的なキルターンが遅いデッキだ。70枚近く土地が入っているが6ターンでの勝利が安定している。

2ターン目ですぐに対戦のレベル感が分かるだろう。

左のプレイヤーは1ターン目に進化する未開地を使用している。

7-8のデッキは"Optimized"(最適化)されているはずなのでタップインランドを採用するのは厳しさがある。

真ん中のプレイヤーは《さまよう怪物、イダーロ》をサイクリングした。あと3回サイクリングすれば墓地から強力なクリーチャーが出る。ハイランダー構築でこれを達成するのは骨が折れそうだ。

右のプレイヤーはロケットスタートをしたが次のターン色マナを引かなかったので投了した。色マナが出る手札をキープしてほしい。

《ギトラグの怪物》と《聖遺の塔》はクリンナップ・ステップにディスカードができなくなるので相性が悪そうだが、EDHREC調べでは約6000デッキのサンプル中24%の採用率がある。

聖遺の塔の評価は海外のプレイヤー間では非常に高く、全体の3割ほどのデッキで採用されている。

色マナが出なくて唱えられない呪文を捨てなくて済むので強い気はする。

6ターン目まで進める。

《ウギンの目》を引いたので《真実の解体者、コジレック》を出してみたが何も引かなかった。左のプレイヤーにターンを渡すがコジレックが強すぎるので投了。その後《ウギンの目》で《歩行バリスタ》をサーチしてゲームは終了した。

とぼけて「7-8ってこんなカジュアルなの?」って聞いてみたところ「君のデッキはcEDH級だ」と褒めて頂いた。

真ん中のプレイヤーのデッキすべてを見たわけではないが、見たカードで判断すればCFB表で4、公式表で3あたりが妥当だろう。

墓地に滅殺で落ちた《首折りの狂戦士》はこれだ。

もう1例見てみよう。

今回はOptimizedの部屋だ。

OptimizedはCFB表で7-8に当たるレベルだ。

6ターン目の盤面。カジュアルEDH強カードである《ゼンディカーの復興者》がプレイされた。私は2ターン連続で土地を置いてからささ弥を土地6枚で起動する凡ミスを繰り返して勝ちが遅れている。

次のターン無事に土地を引いてデッキ枚数分の起源の波で7ターン目に勝利した。

これは極端な例ではない。

"Optimized"(最適化)されているデッキで戦うにも関わらず日常的にCFB表の7-8はこんな感じである。

読者もCFB表における7-8の感触が掴めただろうか?

・Social Contract

TCZはレベル7-8まではゲームはカジュアルであり、明確に"Social Contract"が有効であるとしている。

"Social Contract"を日本語訳すのは難しいが、解釈としては「EDHでは対戦相手がゲームに参加できなくなるようなカードは嫌忌され、楽しくプレイするためにそのようなカードは使用しない不文律がある」といった感じだ。

TCZは動画で"Social Contract"について以下を例に挙げている。

・《ハルマゲドン》で人の土地を割らない

・人をゲームから締め出すカードをプレイしない

・安定して3ターン目にゲームが終了する呪文を唱えたり勝利条件を達成しない

・コンボカードの片割れを4ターン目にチューターしない

人によってはさらに「2枚コンボは無し」「マナクリプトは無し」「滅殺エルドラージは無し」「ストームデッキでソリティアするのは無し」「追加ターンは無し」等が俺ルールとして入ってくる。

そもそも7-8の”最適化された”デッキがこのような不文律に縛られた上で構築できるのかは疑問だが、レベル分け表を作った本人たちがそう言うのだからできるのだろう。CFB表における8以下は"Social Contract"を破らないようにデッキを構築しなくてはいけない。

EDHRECには「Top 100 Saltiest Cards」という63万へのアンケートで集計された嫌われカードのリストが有る。これらのカードは"Social Contract"がある場では不文律で使用できない。知らずに使えば後ろ指を指され、村八分にあう。

デッキレベル分けは人によって不文律が違う問題を解消しない。デッキレベル分けに使用するカードの制約は明示されておらず、多くのプレイヤ―はこんな不文律がある事など知る由もない。

私もかつては「勝たないのに土地割るなよ」と思っていた時期もあったが、今では土地が割れるのはエキサイティングな体験で自分の島だけが沸騰してもゲラゲラ笑える。

また、先日まで公式表のデッキレベル5-6は《魔力の墓所》を持ち込まないのが不文律だと思っていたのだが、どうやらそうではないらしい。

・魔力の墓所

《魔力の墓所》(マナクリプト)はEDHを代表するカードの1枚。勝ちを求める人にとっては是非とも採用したいカードだ。

正直EDHはマナクリプトが無い方が楽しいゲームができると思う。しかし統率者ルール委員会は一向に禁止する素振りを見せない。結局私は構築を妥協する気が無いので今後もデッキにマナクリプトを入れることになるだろう。

さて、構築の本気度の分かりやすい指標としてこのマナクリプトの採用率を見てみる。

EDHRECのデータを使用する。

便宜上《魔力の墓所》あり《太陽の指輪》なしのデッキは存在しない仮定で計算する。

驚くことにデータはマナクリプトを採用したデッキより《太陽の指輪》を採用しないデッキの方が多いことを示す。

マナクリプトまで入れてしっかりデッキを組む人よりも早いマナ加速である《太陽の指輪》を嫌って入れない派の人口が多いのだ。

さらに例として前述のMF Renoの分布を参照しよう。

CFB表でのレベル9-10はマナクリプトを100%採用していると仮定すれば、7-8帯での採用率は20%程度になる。

(様々な要因があるので単純計算できないことは承知の上だ)

CFB表における7-8は21%(5人に1人)しかマナクリプトを採用していないのであれば、前述のレベル7-8での体験やTCZの示した7-12ターンでの勝利は納得がいくのではないだろうか?

一方で公式表を使用した日本のEDHはどうだろう?

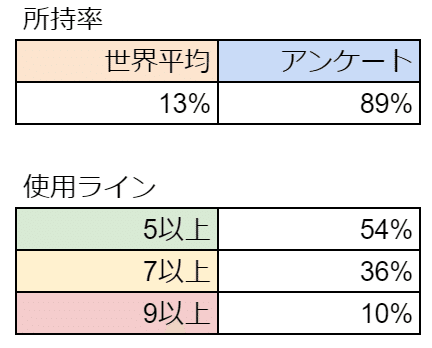

Twitterでアンケートを実施させてもらった。

アンケートの対象者は公式表が適応される日本のEDHプレイヤー。私のフォロワーと親切なRT先の方々の回答なのでどちらかといえばEDHのやりこみが期待される層である。この回答層を「日本のEDHプレイヤーの回答」としてしまうには主語が大きいが許してほしい。

(Twitterでは4択までしか取れないので難しい聞き方になってしまいましたがご協力いただきありがとうございました。)

その結果がこれだ。

EDHにおけるマナクリプトの採用デッキレベルと所持率が気になったのでアンケートにご協力をお願いします!#EDH #MTG #統率者

— ぱいそん (@rex_tn) May 30, 2021

あなたが《魔力の墓所》(Mana Crypt) をデッキに入れているのは

まずは単純にマナクリプトの所持率の高さに驚く。

世界平均の13%に対して80%、6倍強の所持率だ。

マナクリプトを採用するレベル帯も興味深い。

所持していてレベル5以上のデッキで使用する人が54%に対し、持っていても5-6間では使用しない人が46%になる。注目すべきは「どちらが多い」ではなく「結構意見が割れている」点だ。持っていて自由に使える層でも採用するレベル帯が割れている。

もちろんデッキレベルは特定のカードの使用を制限するものではないので皆正解なのだが、あえて模範解答を出すのであれば

統率者デッキパワーレベルでいうと5~6を目安に作っています。

としている公式の記事、「クロタカの統率者図書館 第2回:デッキ紹介《離れられない二匹、リンとセリ》」においてマナクリプトは採用されている。

【注意】

この記事はダブルマスターズ発売3日前に掲載された記事なのでダブルマスターズの目玉カードの一つ《魔力の墓所》を宣伝する指示があった可能性が高い。第12回現在まで《魔力の墓所》の採用はこの回だけだ。どちらかと言えばコラムの筆者は《魔力の墓所》を採用したくないように見受けられる。他にも《宝石の睡蓮》は統率者レジェンズと同時期の第7回にのみ登場している。クロタカ氏のコラムを公式表のレベル分けの逆算に使用するのは商業的なバイアスがかかっているので危険である。

私はマナクリプトは7以上から登場するカードだと勝手に思っていたので5-6帯での使用率が高い事には結構驚いた。

日本公式表の7-8は「強力な統率者や希少なカード、ゲームを決められるような強力なカードが多く入るようになったらこのレベル。」とあるがこの「希少なカード」がまさにマナクリプトの事だと思っていた。

・希少なカード

「希少なカード」は公式がシングル価格に言及することを避けた言い方で本当の意味は「高額なカード」と捉えるのが良いだろう。デッキのカードの希少度を合わせるのでは無く、デッキの予算感を揃えるのが真の目的だ。

《魔力の墓所》は2021年6月現在14000円ほど。

タブルマスターズに再録された頃が一番安くて8000円近辺だった。

私が手にした初めてのマナクリプトは2015年に購入したポルトガル語版のプロモで12000円前後の物だ。当時は青が絡まないデュアルランド以上の値段で覚悟のいる買い物だった。EDHで使用されるカードでマナクリプト以上の値段だったのは青絡みのデュアルランドとTimetwister、レジェンド以前の骨董品くらいだ。マナクリプトは頑張って買えてもTimetwisterに5万も出ないという話を友人としたのを覚えている。

当時の感覚を更新していないので今でも私にとってマナクリプトは高額で「希少なカード」だ。マナクリプト以上の価格のカードを多数揃えた後でもこの価値観は変わらない。

しかしアンケートではマナクリプトの所持率は80%にもなる。

流石に日本のEDHプレイヤー全員に聞けば80%は無いと思うのだが大抵の人が持っているカードになっている。

この所持率の背景には再録と軍拡がある。

マナクリプトはエターナルマスターズ、Mystery Booster、ダブルマスターズと3度のパックでの再録を経験している。

プレイグループの誰かがパックから引いてデッキに入れれば軍拡が始まって他の3人も買う事になるだろう。

これは海外も同じ条件なのだが海外ではマナクリプトはプレイされるべきではないという宗教観が強い。22%のデッキにはソルリングすら入らない。

日本でマナクリプトは「希少なカード」では無くなったのかもしれない。

では今「希少なカード」は何なのだろうか?

2015→2021でマナクリプトの値段を追い越したEDH頻出カードをリスト化した。scryfallを使って海外相場で検索したので日本ではまだ間に合うかもしれない。3000~10000円ほどで手に入るカードだったがEDH需要と再録禁止バブルで値上がりをしたカード達だ。

かつてはMox Diamondは4枚でマナクリプトと同じ値段だったが今やマナクリプト4枚分のお値段だ。

これら以上の再録禁止カードが「希少なカード」になったのかもしれない。

・世界のEDH

ここまで読んだ方の多くは自分が普段プレイしているEDHと7-8の例で示されたようなEDHの間にかなりの構築レベルの差を感じるのではないだろうか?

強いデッキ構築への熱心さは日本のプレイヤーはかなり高い。

マナクリプトの所持率を見れば一目瞭然だ。

これを国民性だ何だと紐付けて考察はしないが、なんとなく以下3点が要因かなとは考えている。

1. 日本のMTGは平均年齢が高めなのでデッキにかけられる予算が多い

2. DiaryNote文化によって研究度の高い情報が共有されていた

3. 言語の壁で統率者ルール委員会のメッセージが伝わりづらかった

語弊がある言い方になるが世界的にEDHには「カジュアルの同調圧」がある。統率者ルール委員会のシェルドン氏は「統率者戦はカジュアルなフォーマットで~」とか「チューターを使わないデッキを構築しよう!」といった意見を定期的に発信し、「パーティーゲームなんだから勝利よりゲーム体験を大事にしよう」という風潮が今だ根強い。

近年のカードデザインを監督しているガヴィン氏もこのようなお気持ちを表明された。

Strive to build Commander decks that don't make you feel any need to apologize when you win with them.

— Gavin Verhey (@GavinVerhey) June 11, 2021

勝ったときに謝罪する必要を感じさせないコマンダーデッキの構築に努めてください。

「お寒いデッキ構築をするな」というメッセージだ。

流石にこれには「勝った人に後ろ指を差すのはもうやめよう」というリプライも沢山付いたが同意する意見も多かった。

無限コンボやソリティア、スタックスは嫌われる。止められなかった自責より寒いプレイしたお前が悪いと他者を責める傾向が強い。

一方で統率者ルール委員会の言葉は日本語に訳されて来なかったので日本ではあまり浸透していない。EDHをプレイするにあたっての心構えを記した「The Philosophy of Commander」をEDHプレイヤー皆が理解するべきとルール委員会は考えているが、これを和訳するはずだった統率者顧問グループのロン・フォスター氏はいつの間にかその役職を外れていた。

本日発表の禁止推奨・禁止解除の他に、「統率者の神髄」たるものも更新されています。そのうち、これを適当に日本語にしてアップしたいと思います。なお、今日の発表やSheldonの投稿についてご質問などがありましたら承ります。#統率者

— Ron Foster (@RonMFoster) July 8, 2019

結局私が非公式に訳したが禁止カードの曖昧な基準が書かれているだけでそれほど中身はない。

もちろんこの風潮を無視して勝利を第一にゲームを楽しむいわゆるcEDH層もいる。Youtubeでのコンテンツ力の高さからここ2年くらいで急速に拡大している層ではあるのだが、全体の1割程度でまだまだ母数は少ない。

(1割だと推測する根拠は後述する。)

・Youtubeから見る日本のEDH

日本におけるEDHのレベル感をつかむために公式からプレビューカードをもらえる程度の知名度のチャンネルについて見てみよう。

日本におけるEDH動画の最大手は晴れる屋だ。

晴れる屋のEDH動画は英語圏の最大手The Command Zoneに比べて構築のレベルが高い。全部見直して確認したわけではないが、いわゆる”フェア”に120点削って終わる試合は極めて少なく、追加ターンや無限コンボなど何かしらの方法で試合が決着する。(TCZは大抵戦闘ダメージで決着する。)

順番にプレイヤーが脱落していく試合より3人まとめて死ぬことが多いと言えば伝わるだろうか?

日本語最大手のMTG動画チャンネルが英語圏の最大手と比較して高めなレベル感の動画を提供しているのでプレイヤーは高レベルの構築に触れやすい環境にある。...ということは高レベルのデッキを組みやすい。

晴れコマでは「カジュアル統率者戦」と銘打った回でもデモコン信託者や追加ターンが登場する。さすがに"カジュアル"なのかと疑問も多い回だったが人によって"カジュアル"の定義が違い過ぎて"カジュアル"という言葉でゲームのレベル感を表すのがいかに意味が無いか分かる良い回であった。

(筆者は普段3ターンキルされるのが当たり前な環境で遊んでいるので、本動画は筆者にとっては"カジュアル"である。)

続いてはLOTUS CHANNEL

特徴として10段階のレベル分けを動画内にも導入しており、世界的に見ても珍しい試みだ。

最初に公開された動画のデッキレベル分けの解説中に注釈がある。

※この動画は日本でレベルについての公表が行われる前に撮ったものです。

非常に興味深い事に撮影前の段階では公式表が無かったため、CFB表でのレベル分けを導入している。そして日本公式表発表以降も乗り換えることなくCFB表基準を継続している。つまりこの動画からデッキレベルを学ぶプレイヤーはCFB表を学ぶことになる。

(これは決して日本人だから日本公式表に従った方が良いという事ではない。)

LOTUS CHANNELのレベル分けは私の感覚に近い。

私に近いという事はCFB表の製作者達の解釈からは離れている。

最後にEDH会とクロタカ統率者チャンネル。

EDH会は動画の説明欄にあるように、TCZの影響を色濃く反映している。これは動画の構成や両チャンネルの動画の説明欄からも分かる。

Inspired by

The Command Zone

TCZばりのアニメーションを駆使した編集力で視聴者を惹き付けているチャンネルで、デッキのレベル感はそれほど高くなく、初心者やカジュアル層に最適だ。

さて、これらのチャンネルでデッキパワーレベルについて詳しく解説しているのはLOTUS CHANNELだけだ。しかも導入しているのはCFB表になる。

これはつまり日本のプレイヤーは実際の対戦動画から公式表に沿ったレベル感を学ぶことはできず、公式表を読んで具体的な例無しに解釈するしかない事になる。

・cEDHとコンボデッキの境界

Competitive EDHの定義についてはredditのcEDH wikiなどを読んで欲しい。

説明すると長くなるので割愛するが重要なのはココだ。

Q: What is Competitive EDH?

A: Competitive EDH is the EDH format approached with the goal of attaining the highest power levels possible. We remove common limitations of deck power level - such as pet cards, disdain towards stax and fast combos, and budget - letting us push decks to be as strong as they can. We're still here to have fun, because playing to win is fun in its own right.

Q:Competitive EDHとは何ですか?

A:Competitive EDHとは、可能な限り高いパワーレベルを達成することを目的としたEDHフォーマットです。ペットカード、スタックスや高速コンボへの嫌悪感、予算など、デッキのパワーレベルに関わる一般的な制限を取り除き、デッキを可能な限り強力にすることを目指します。勝つためにプレイすることは、それ自体が楽しいからです。

TCZはCFB表のレベル9-10をcEDHと定義している。

とするならばTCZによるターン表を見ると妨害されない場合の仕掛けるターンが1~6のデッキがcEDHに分類される。

これを早いか遅いか捉えるのは個人の感覚次第だが、普段cEDHをしているつもりがない私にとっても仕掛けが6ターンのデッキは遅いと思う。

正直に言うとTCZはコンボの知見が浅い。実際最近投稿された動画でも無限マナを発生させて勝つことができるのに気づかずにゲームを進行している。浅いのに勝手に9-10がcEDHだと決めてしまったので中途半端なコンボデッキが存在できるレベルが無い問題が発生している。

例えば上のささ弥はとてもcEDH向けのデッキとは言えないが6ターンキル安定なのでTCZによればcEDHだ。

TCZは「How to Determine Your Deck’s Power Level」にて「どんなに強力に組んだ《上級建設官、スラム》でも中くらいの《墓場波、ムルドローサ》と同じで7-8だ。なぜならばスラムよりムルドローサの方が強力な統率者だからだ。」と説明している。

So my example was a maxed out Sram built as good as this Sram deck can be built with the most powerful cards that can ever go in a Sram deck, a mono white deck, might be like a seven or an eight somewhere in there.

And then somebody else might build a Muldrotha deck which would be considered a mediocre version of Muldrotha which also might be a seven or eight. And that's just the way it goes because Muldrotha's just a more powerful commander than Sram I'm sorry.

1例1例についていちいち揚げ足を取る訳ではないがきっちり組んだ《上級建設官、スラム》のキルターンは4ターン前後だ。

実際に組んだことが無くてもデッキビルダーであれば、アーティファクトのマナコストを軽減しながらデッキの装備品をサイクリングし、《神秘の炉》と《師範の占い独楽》が揃えば《霊気貯蔵機》まで繋がるので4-5ターンくらいで決まるのではないか?と予想できる。

確認するために組んだが流石に白単とはいえ妨害が無ければ2~5ターン程でコンボが決まる。安定か?と聞かれたら肯定はできないがストームターンを仕掛ける事はできる。一応デッキリストを載せておく。

名指しで弱い認定を受けたスラムさんだが流石に何でも使えれば7ターン目以降にゆっくり仕掛けるデッキには仕上がらない。このストームデッキを先ほどのようなTCZ表で7-8のテーブルに持ちこめば学級会だ。

因縁の7-8ムルドローサとマッチすることができたが1ターン目に投了された。チャットでcEDHを持ち込むなと怒られた。

スラムさんはcEDHで勝てない事はないがあえて持ち込む理由もない。波止場の恐喝者メタにアーティファクト並べるデッキを持ち込むのは自殺に近い。

《極上の血》と《血なまぐさい結合》を《魔性の教示者》等で揃えるゆっくりしたデッキでさえも妨害されない前提なら6ターン目に決められる。しかし思い出して欲しいのはCFB表の7-8のレベルで4ターン目にコンボパーツをチューターするのは不文律破りである。つまり3-4ターン目に《不気味な教示者》と《魔性の教示者》で《極上の血》と《血なまぐさい結合》を探すデッキもcEDHに分類されてしまう。

私はキルターンとcEDHを紐づけることは意味が無いと思っている。早さで勝負しないcEDHのデッキも多い。cEDHは勝つために最適なデッキ構築と最適なプレイングを磨くEDHに対する向き合い方であり、単に早いデッキがcEDHでもない。

TCZが”cEDH”と”統率者の最適化”の区別がつかないのに自分たちのパワースケールにcEDHを不適切に埋め込んでしまった。おかげで私のスラムはcEDH卓で無意味なアーティファクトをばら撒く迷惑な統率者になってしまった。

本来は不文律破りの統率者の最適化をCFB表における9にして10をcEDHにするのが妥当と考える。

・cEDH層の割合

筆者は海外のcEDH層の割合は10%弱だと推測している。

根拠は最大手コンテンツの人口比だ。

MF Renoも9-10は8%だったので結構確度が高いと思う。

(RedditはMana Cryptの採用率13%より高いので外れ値だろう)

・マッチング帯

私は日本公式表での7-8のマッチング帯は問題が起きやすいと思っている。

もう一度Φ氏の7-8の定義を引用するが

レベル7は

・3キル相手に何もできない

レベル8は

・3~4キルできる

レベル8の3ターンキルにレベル7のデッキは対抗できない。

「3ターン目にむかつき打たれて負けました、寒かった。」という感想が生まれやすい環境にある。

実際にどういったデッキがレベル8としてプレイされているのか詳しくは知らないが、レベル8デッキは本来8-10の幅で戦うべきなのに実際には7と下当たりしていると見ている。

コマンドフェストオンラインでは9~10で募集すると人が少なすぎてあまりにも時間がかかるため、マッチングするためにはデッキのレベルを下げて申告せざるを得なかったと聞く。海外のCommand Fest 2,3の集計でも9-10で参加したプレイヤーは5%にも満たない。

(高レベルなプレイヤーは自分たちのコミュニティで遊んでいるのでこういった場に出てこない可能性は十分にある。)

公式表でのレベル10は聖域化されており、実際にレベル10としてデッキを発表している人は極めて少数だ。謙遜を美徳としているとか、レベル10で発表してEDHポリスメンにボコボコにされるのが怖いとか、TimeTwisterなどの高額カードを妥協しているからレベル10にできないとか様々な理由があるかもしれない。

私はマッチング改善するためにレベル10を寛容にし、現在レベル8とされている多くのデッキを9に上げるべきだと考えている。レベル10を終着点ではなく「ガチデッキ」の開始点に据えるイメージだ。

今まで公式表のレベル8-10で「3ターンキルされても文句なし」なレベル感で遊んでいた人は相手のデッキが何でも問題なく、レベルによる棲み分けを必要としていないはずだ。

・結局何が言いたかったの?

デッキレベルは主観的に付けるのでこれを使って厳密に全員が納得するマッチングを図るのは無理がある。

それでも1と10が同卓しない最低限の安全弁ではあるので無いよりは良い。

せっかくmtgjp公式が導入してくれたので、よく分からないながらもゆるく使って行こう。

欲を言えば「デッキの強さ」よりは「目指しているゲーム体験」を一致させる組分けシステムがあればいいなと思う。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?