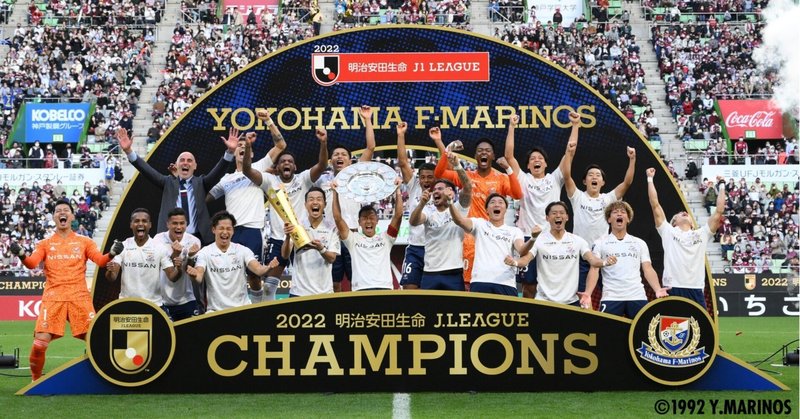

2022年の横浜F・マリノスを振り返ろう

イントロダクション

こんにちは。リスペクトあふれるマリサポです。今回は、2022年の横浜F・マリノスを振り返りたいと思います。さて、ご存じのように、横浜F・マリノスは2022年明治安田生命J1リーグにて3年ぶり5回目の優勝を果たしました。筆者は、優勝決定試合を日産スタジアムのパブリックビューイングで観戦しておりましたが、試合会場ではないとはいえ臨場感はたまらないものでした。僕の感想はこの辺りにしておいて、早速、開幕戦、序盤戦、中盤戦、終盤戦、優勝決定戦と振り返っていき、今回は序盤戦をフォーカスしたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願い致します。

開幕戦

2022年のマリノスは2018年からアンジェ=ポステコグルー前監督、松永英機監督代行、ケヴィン=マスカット監督によって継続してきた「アタッキングフットボール」を引き続き行うことになった一方、選手の入れ替えも目立ちました。前年得点王の前田大然選手、プレースキックが売りの天野純選手とティーラトン選手、ボランチとして展開力のある扇原貴宏選手、ディフェンスの要のチアゴ=マルチンス選手などが移籍する一方、永戸勝也選手、エドゥアルド選手、西村拓真選手、アンデルソン=ロペス選手、藤田譲瑠チマ選手らが加入し、マリノスが加盟するシティフットボールグループ(CFG)のメソッドを活かした優秀なフロントの補強により新しい体制を整え、再び「奪還」を掲げてシーズンに入ることになりました。

開幕戦の相手は、マリノスにとって、難敵中の難敵であるセレッソ大阪。奇しくも2018年の開幕戦もセレッソで、今思うとメモリアルなカードになりました。スタメンは、GKに高丘、CBにボランチ起用で構想していた岩田と怪我から復帰した畠中、SBに松原と小池(龍)、DMFにキャプテンの喜田と渡辺、OMFにマルコス=ジュニオール、WGに水沼と仲川、CFにレオ=セアラという布陣で、負傷中だった永戸、加入直後およびコンディションによる調整の関係でエドゥアルド、ロペス、エウベルを除けば現状のベストメンバーでした。

結論から言うと、ややもったいない引き分け(2-2)に終わりました。先制はセレッソだったものの、仲川、ロペスのゴールで逆転しましたが、畠中のやや不用意なパスミスの流れからのCKで追いつかれました。失点はいずれもCKとセットプレーによるもので、良くも悪くもマリノスらしい失点の仕方で、また相手がセレッソということを考えれば決して悪くないスタートでした。ただ、セレッソは開幕戦に弱い傾向があること、そしてこれは個別記事で上げる予定ですが、開幕戦が引き分けで優勝した確率は現行制度になった2005年以降、15シーズンでわずか13%というデータを考えるとわずかながら不安もありました。また、次の相手が連覇中の川崎フロンターレということを考えても信じながら不安な気持ちもあったのが筆者の正直な感想でした。

序盤戦

勝ちながらも手探りだった序盤戦

開幕戦が引き分けスタートだったマリノスは、ACLの関係で前倒しになった第9節で連覇中のフロンターレをホームに迎えました。前節でミスが目立った畠中に代えて新加入のエドゥアルドを置き、コンディションが整ったエウベルが水沼に代わって先発して試合に挑みました。先制はまたしてもフロンターレと、今年も力の差を感じるのか、と思ったが今年のマリノスは違いました。後半に入ってマルコスの素晴らしいクロスからエウベルのヘディングが決まり同点、その直後にエウベルのクロスに仲川が合わせて逆転。さらに右サイドで崩してマルコスの落としからエウベルのミドルが決まって3点目。その後1点差にされるも、最後は仲川の圧巻のミドルが決まって4-2で勝利を収めました。

この良い感触で挑んだ第2節のレイソル戦では、この試合でマリノスデビューした永戸のシュートのこぼれ球をロペスが詰めて先制するも、連携が不十分だったエドゥアルドのミスや、畠中と岩田の退場で数的不利になったこともあって1-3で逆転負けとなりました。

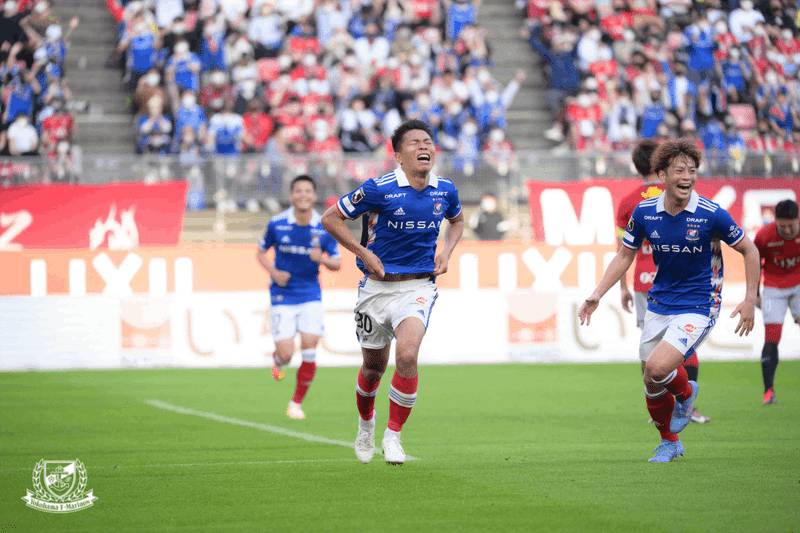

リスタートの位置づけで挑んだ第10節のヴィッセル戦では、スタメンを大きく変更。中でもDMFに18歳の山根と20歳の藤田をスタメン起用し、前節で負傷したマルコスに代わって西村をトップ下に据えるというマスカット監督だからこそ決断した策略でした。試合は、その西村が13km以上の走行距離で躍動し、それが報われた形で2得点を挙げ、今季初の完封勝ちを収めました。

その後、エスパルス、コンサドーレ、サガン、FC東京、サンフレッチェを相手に2勝2分1敗と今年のマリノスとしては比較的我慢の時期を迎えました。しかし、その中でも34試合中31パターンのスタメンで手探りをして一定の結果を出し、またコンサドーレ戦では敗北寸前から實藤選手のオーバーヘッドで引き分けに持ち込み、優勝した2019年のホームでのフロンターレ戦に似た展開を魅せるなど、収穫を感じながら、序盤戦にして最大の天王山、鹿島アントラーズ戦を迎えることになります。

序盤戦の最大の天王山、アントラーズ戦

鹿島アントラーズについて

ここで、一旦対戦前の時点での鹿島アントラーズについて触れておきましょう。昨年、ザーゴ監督を途中解任し、コーチから昇格した相馬直樹監督によって率いられたアントラーズは、いわゆる「圧縮サッカー」を展開し、最終的に4位と、Jを先導してきたクラブとして及第点の成績を収めました。2022年は、その相馬監督から新しくレネ=ヴァイラー監督を招聘し、(おそらくですが)高い運動量を求め、高い個の能力で制するサッカーをするクラブとして序盤戦をリードしてきました。実際に、3年ぶりに帰還した鈴木優磨選手やマリノスキラーでお馴染みの上田綺世選手の2トップに樋口雄太選手やディエゴ=ピトゥカ選手などテクニカルな中盤の選手などが揃い、中でも上田選手が得点を量産してきました。ですから、アントラーズ戦で筆者は試合前から固唾を呑んでいました。ただ、アントラーズには決定的な弱点がありました。それは体力勝負になれば先に落ちるのはアントラーズだ、ということです。決してアントラーズを悪く言ってるつもりはないのですが、ヴァイラー監督はメンバーを固定するスタイルでした。ですから、この時点である程度疲労が蓄積されているので、ハードワークを売りの1つとするマリノスは上田選手を封じれば勝機が十分にあると考えられました。その上で先制すればマリノスは勝てることも希望的観測ながら筆者の中にもありました。ただ、どうしても勝つイメージがなかなかできなかったのも事実としてありました。上田選手の存在もありますが、何と言っても、カシマサッカースタジアムでは9連敗中という鬼門だったことが大きかったのです。

不安を払拭した鬼門・アウェイアントラーズ戦

そうした一抹の不安を抱えながらも今度こそは、とサポーターも挑んだアントラーズ戦。前半は互角の戦いで、どちらかと言うとアントラーズが優勢で決定機もいくつかありました。危なかったのは、浮き球のクロスに対するアルトゥール=カイキ選手のヘディングシュート、鈴木選手がサイドを突破してファン=アラーノ選手に預けたところ、GKのクォン=スンテ選手のロングフィードを収めた上田選手のシュート、この辺りは最終的に先制されてもおかしくなかった場面でした。後半に入っても立ち上がりにCKから三竿健斗選手の角度をつけたヘディングシュートがあり、これがおそらく最も危険なシーンでしたが、昨年、自らのミスから逆転負けに繋がった悔しさを持った高丘のビッグセーブで失点を防ぎました。ここを耐えたマリノスは60分過ぎから一気に攻勢を強めました。特に途中から入ったエウベルやセカンドボールを岩田が確実に回収して攻撃に繋げる場面が増えて後は先制だけ、という状況を作ることに成功しました。

そして、待望の先制点は81分。CKから前年までアントラーズに所属した永戸のキックからロペスのドンピシャのヘディングが決まりました。勢いを強めたマリノスは、アディショナルタイム直前に、エウベルの柔らかいクロスに西村が頭で合わせて大きな追加点。終了間際にも高丘の高精度のロングフィードからまたもエウベルが裏を狙い、セアラの折り返しがオウンゴールを誘い勝負あり。2012年以来、10年ぶりにカシマサッカースタジアムで勝利の凱歌を上げました。

勝因としては、やはり運動量の差、総合力の差、そしてそれらを支える監督のマネジメント力の差でしょう。このマネジメント力は、今年のマリノスを語る上で欠かせないものですが、早くもそれが如実に顕れたと言えます。また、この試合をきっかけに永戸選手がマリノスの戦術をマスターできたと考えます。レベルの高いサッカーを求められるのがここ数年のマリノスですが、それに順応してきたと思わせる試合でした。また、これは縦関係で受けに回る仲川、エウベルの頑張りもあり、特に永戸-エウベルの関係は逆サイドで言う小池龍-水沼、松原-仲川の関係に並ぶ相性の良さがあったと言えます。この連携の良さも顕れた試合だったというのが僕の感想です。

さて、人によるとは思いますが、個人的には、この試合が今年のマリノスのターニングポイントになったと思います。実際、この試合で負けた場合、首位・アントラーズとの勝ち点差は6に広がるので、何とか首位戦線に残る上では絶対に負けられない試合でした。また、これも個別記事を上げる予定ですが、Jを制する上でアントラーズに対しては五分以上(2分or1勝1敗以上)で終える必要があるので、その意味でもこの試合はマリノスが優勝できるか否か、そのターニングポイントと言えるのではないでしょうか。

コンクルージョン

ここまで、序盤戦10試合の流れを振り返ってみました。序盤戦からピックアップする内容が非常に多く、それはマリノスだからあり得ることだということを改めて実感しました。アントラーズ戦の後にはACLを控え、結果的に良い状態でアジアへの戦いに挑むことができました。試合を戦っていく中で総合力を高めて行く。序盤戦とはまた違う充実さが中盤戦に顕れていったのですが、それは次回に記すこととします。

改めて最後までお付き合いして頂き、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?