フレディヴィンテージインタビュー(Circus誌1976年5月13日号)

Art vs. Life

Queen's Freddie Mercury Remembers Both

アート対人生

クイーンのフレディ・マーキュリーがどちらも思い出す

by Stephen Ford

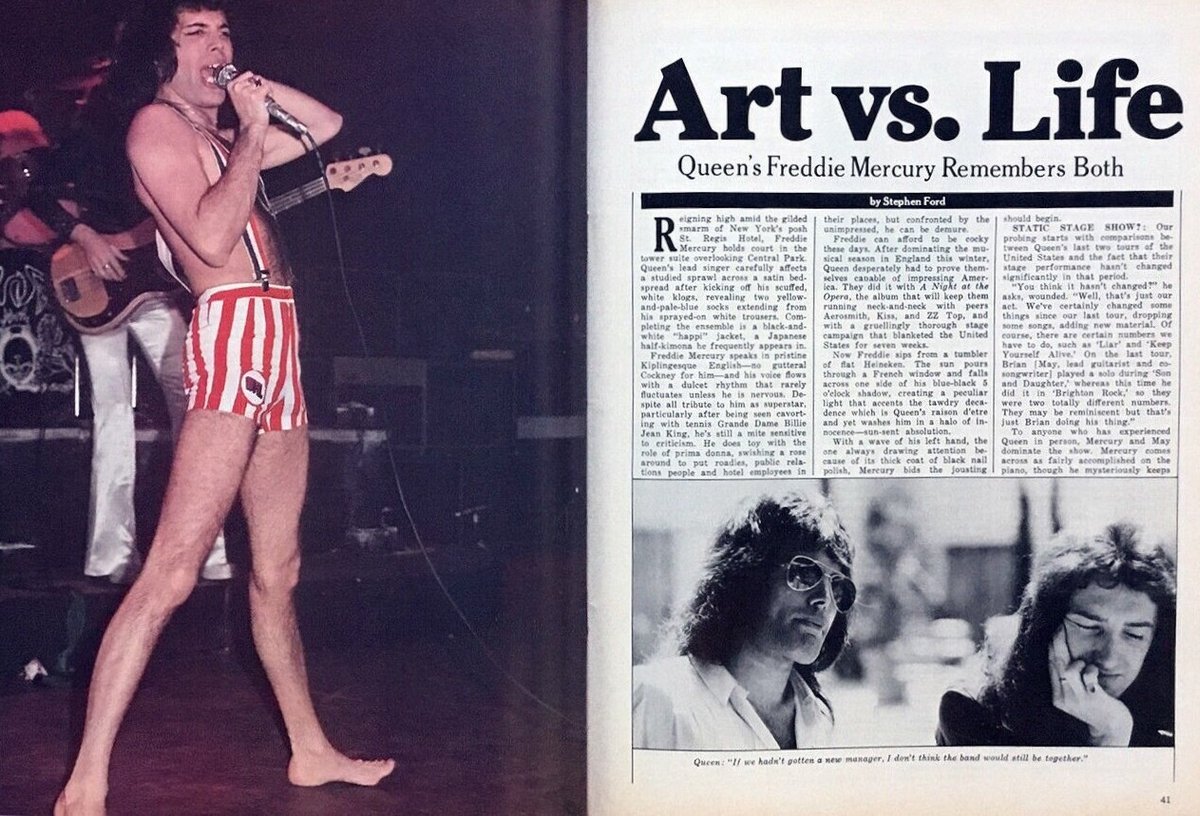

ニューヨークの高級ホテル、セント・リージスのうわべを飾ったお世辞のただなかに君臨し、フレディ・マーキュリーはセントラルパークを見渡すタワースイートでちやほやされている。クイーンのリードシンガーはすり減った白いクロッグ(※サボ)を脱ぎ捨てると、サテンのベッドカバーの上に慎重にわざとらしい大の字になる。タイトな白のパンツから黄色と淡いブルーのソックスが伸びているのがあらわになる。組み合わせを完成させるのは黒と白の「はっぴ」ジャケット。彼がしばしば身を包む、半分着物のような日本のものだ。

フレディ・マーキュリーはきれいなキプリング風英語で話す— しゃがれたコックニーは用なしだ — そしてその声は、ナーバスな時を除けば不規則になることはまれな心地良いリズムで流れる。女子テニスの第一人者ビリー・ジーン・キングとはしゃいでいるのを目撃されて以来特に寄せられるスーパースターとしての賛辞にもかかわらず、彼は今も批判に少々敏感だ。ローディーや広報担当者、ホテルの従業員たちを配置に着けるため薔薇を振り回してプリマドンナの役割と戯れるが、自分に感心しない者と対峙すると控えめにもなれる。

近頃のフレディにはうぬぼれも許される。この冬イギリスの音楽シーズンを支配した後、クイーンはアメリカにもインパクトを与えられると何としても証明しなければならなかった。そして彼らは、エアロスミスやキッス、そしてZZトップなどと小差で競い続けるであろうアルバム「オペラ座の夜」と、アメリカ全体をカバーした苛酷で徹底的な7週間にわたるステージキャンペーンでそれを成し遂げたのだ。

フレディは今、炭酸の抜けたハイネケンをタンブラーでちびちび飲んでいる。太陽がフランス窓から差し込み、彼の青黒い five-o'clock shadow (※夕方に目立ってきたひげ)の片側を横切って落ちると奇妙な光を作り出して、クイーンの存在意義である安っぽい退廃を強調しながらも、汚れなき後光は彼を洗う — 太陽が送った赦しである。

厚く塗られた黒いマニキュアのため常に注目を集める左手をひと振りし、マーキュリーは論戦を始めようと言う。

マンネリなステージショー?:私たちの深堀りは、クイーンの直近二本のアメリカツアーの比較と、その間彼らのステージパフォーマンスに大きな変化はなかったという事実で始まる。

「変わっていないと思うんだ?」と彼は傷ついて尋ねる。「まあ、それが僕たちの出し物だ。前回のツアーからいくらかは確実に変えた。何曲かを落とし、新しいものを加えて。もちろん必須のナンバーもある。例えば “Liar” や “Keep Yourself Alive” のように。前回のツアーでブライアン [メイ、リードギタリストで共同作曲者] は “Son and Daughter” の中でソロを弾いたが、今回は “Brighton Rock” で、全く別の2曲だ。似ているかもしれないけど、ブライアンが自分のことをしているだけ」

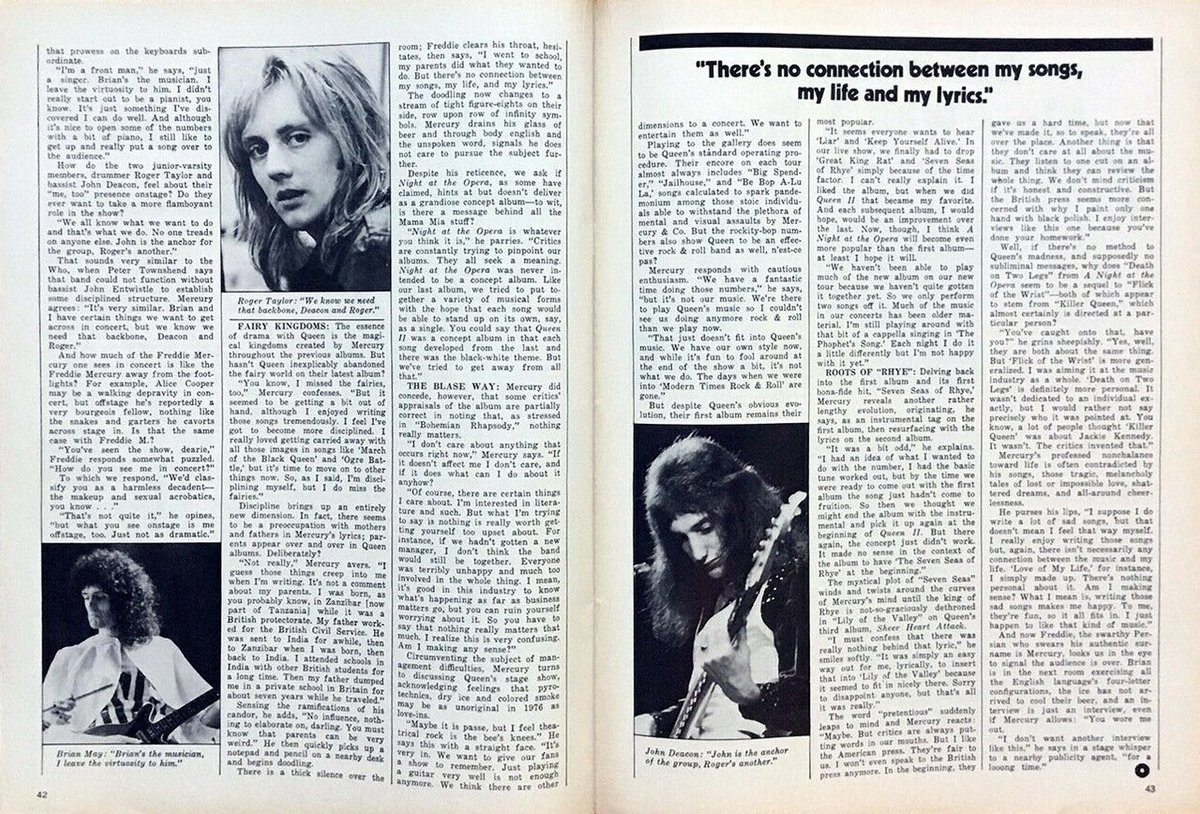

クイーンを生で経験したことのある者たちにとって、ショーを支配しているのはマーキュリーとメイだ。マーキュリーのピアノは名人級という印象だが、彼は不可解にもその優れた腕前を従属的なものにとどめている。

「僕はフロントマンだ」と彼は言う。「ただの歌い手だよ。ブライアンこそがミュージシャンだ。名人芸は彼に任せる。僕はピアニストになるために始めたわけじゃない。うまくできるとたまたま気づいたものというだけ。いくつかのナンバーをちょっとしたピアノで始めるのはいいものだけど、立ち上がって観客に曲を届けるのがやはり好きだ」

二軍メンバーの二人、ドラマーのロジャー・テイラーとベーシストのジョン・ディーコンは、「僕もいますが」という自分たちの舞台上での存在をどう感じているのだろうか? ショーでもっと派手な役を取りたいと望むことはないのか?

「僕たちはみな自分たちのしたいことをわかっているし、そのとおりをやっている。誰も他の奴の足は踏まない。ジョンはグループの錨、ロジャーはもうひとつの錨だ」

これは、ある程度統制された構成を確立するためにはベーシストのジョン・エントウィッスルがいないとバンドは機能しない、とピート・タウンゼントが言った時のザ・フーに大変似ているようだ。同意するマーキュリー。「すごく似ている。ブライアンと僕にはコンサートで伝えたいものがあるけど、自分たちにはディーコンとロジャーという土台が必要だともわかっている」

コンサートで目にすることができるフレディ・マーキュリーは、脚光を浴びていない時のフレディ・マーキュリーとどの程度似ているのだろうか? 例えばコンサートでのアリス・クーパーは歩く堕落そのものかもしれないが、伝わるところによると、私生活ではステージではしゃぎ回るヘビやガーターを身に付けた姿とは似ても似つかぬ大変ブルジョワな人物らしい。フレディ・Mも同様なのか?

「ねえ、君たちはショーを見たんだろう」とフレディは当惑気味に答えを返す。「コンサートでの僕をどう見る?」

私たちの答えは「あなたを無害な退廃派に分類しますね ー ほら、メークや性的なアクロバット・・・」

「それは少し違う」と彼は考えを述べる。「でも、ステージで君たちが見る僕はそれ以外の時の僕でもある。そこまでドラマティックではないだけで」

おとぎの国: クイーンのドラマの核心は、マーキュリーが過去のアルバムでずっと作り出していた魔法の国だ。しかしどういうわけか、最新アルバムでクイーンはそのおとぎの世界を棄ててはいないか?

「いいかい、僕も妖精たちが恋しかった」と打ち明けるマーキュリー。「ああいう曲を書くのをものすごく楽しんだけれど、少々手に負えなくなりつつあるように思えた。もっと自分を律するようにならねばと感じている。“The March of the Black Queen” や “Orge Battle” のような曲に出てくるイメージに我を忘れる感じは本当に好きだったが、もう違うものへと進む時だ。だから先ほど言ったように今は自分を律している。だけど妖精たちのことは恋しいね」

自律は全く新しい側面を引き出す。つまり、マーキュリーの詞には母親たち、父親たちへの執着があるようだ。クイーンのアルバムには親たちが何度も繰り返し登場する。意図的なのか?

「そうでもない」とかわすマーキュリー。「そういうのは書いている時の僕に忍び込んでくるんだと思う。僕自身の親についてのコメントではない。多分ご存じだと思うが、僕はイギリスの保護領だった時代のザンジバル[現在はタンザニアの一部]生まれ。父はイギリスの官庁に勤めていた。しばらくインドへ異動になり、それから僕が生まれた時はザンジバル、そしてまたインドへ戻った。僕は長い間、他のイギリス人の生徒たちと一緒にインドで学校(※schools と複数形)へ行った。父はそれから移動が続く間7年ほど、僕をイギリスにある私立学校に放り込んだ」(※実際はインドにあるイギリスの私立学校、のはず)

自分の率直さがもたらす影響を察知し、彼は付け加える。「何の影響もないし、詳しく説明するようなこともないよ、ダーリン。親というものはすごく変にもなりうると理解しなきゃならない」。そして近くの机のメモ帳と鉛筆を素早く手に取って落書きを始める。

部屋は静まり返る。フレディはせきばらいをし、ためらってから言う。「僕は学校へ行き、両親は彼らのしたいようにした。でも僕の曲と人生、そして歌詞の間に関連は全くない」

落書きは今、きっちりした横倒しの8の字形に変わって絶え間なく続いている。無限を表すシンボルがどんどん重なっていく。マーキュリーはビールを飲み干し、ボディランゲージと口には出さない言葉で、この話題をこれ以上続けたくないと合図をする。

彼の抵抗にもかかわらず、私たちは「オペラ座の夜」が、そう主張する人もいるように、ほのめかすがそうと述べてはいない壮大なコンセプトアルバムなのかどうかを尋ねた。すなわち、あの「マンマ・ミーア」などの裏側にはメッセージがあるのか?

「『オペラ座の夜』は君たちが思うとおりのものだよ、それが何であれ」と彼は受け流す。「批評家たちは常に僕たちのアルバムをピンポイントで狙おうとする。みんな意味を探し求める。『オペラ座の夜』がコンセプトアルバムとして意図されたことはない。前作と同じように、僕たちはいろいろな種類の音楽をまとめようとした。一曲一曲がそれだけでも通用するようにと ー 例えばシングルとして ー 願いながらね。“Queen Ⅱ” はコンセプトアルバムだったと言える。各曲が直前の曲から発展し、黒と白というテーマもあった。でも僕たちはそういうものからは離れようとしたんだ」

無関心な流儀: マーキュリーはしかし、「ボヘミアン・ラプソディ」で強調されているように「たいしたことではない nothing really matters」 と言及しつつも、アルバムについての何人かの批評家の評価には正しい部分もあると認める。

「現在何が起きていようがどうでもいい」と言うマーキュリー。「自分に影響がなければ気にしない。影響があるとしても、一体自分に何ができる?」

「もちろん気に掛けているものもある。文学などには興味があるし。でも僕が言いたいのは、動揺しすぎるほどの価値があるものなどないということ。例えば、僕たちがもし新しいマネージャーを雇えていなかったら、バンドが今も一緒にやっていたとは思えない。全員ひどく不幸だったし、すべてに関わりすぎていた。つまりこの業界では、ビジネスに関する状況を把握するのはいいが、それを心配すると自分を壊しかねない。だから『どれもそれほどたいしたことじゃない』と言わないと。ややこしいことだと分かってはいるけど。筋が通っているだろうか?」

マネジメントの難題に関する話題を回避し、マーキュリーはクイーンのステージショーを論じ始める。パイロテクニクス(火工術)やドライアイス、色つきのスモークは、1976年にはラブイン(※ヒッピーなどの「愛の集会」)と同じぐらい独創性に欠けるかもしれないという気持ちを認めつつ。

「古めかしいかもしれないけど、演劇的なロックは飛び切り素晴らしいと思う」。彼はこれを真顔で言うのだ。「とても受けている。僕たちは思い出になるショーをファンに届けたい。ただギターをすごくうまく弾くだけではもう十分ではない。コンサートには別の側面があると僕たちは考えている。ファンを楽しませもしたいんだ」

大衆受けを狙うのはクイーンのスタンダードな作業手順のようだ。各ツアーのアンコールにはほぼ必ず「ビッグスペンダー」「監獄ロック」、そして「ビー・バップ・ア・ルーラ」が含まれる。マーキュリーと仲間たちからの精神的、視覚的に過剰な攻撃に耐えられる冷静な人々の間にも大騒動の火を点けるよう計算された曲目だ。しかしロック・バップなナンバーはクイーンが有能なロックンロールバンドであるとも示す、違うだろうか?

マーキュリーは慎重さと熱意をもって答える。「ああいう曲をやるのは僕らにはとびきりの時間だよ。でも自分たちの音楽じゃない。僕たちがそこにいるのはクイーンの曲をプレイするためだから、ロックンロールを今以上にやることは考えられない」

「そういうのはクイーンの音楽と合わない。今の僕たちには自分たちのスタイルがある。ショーの最後に少々遊んでみるのは楽しいが、それは本来の仕事ではない。『モダンタイムズ・ロックンロール』に熱中した日々は終わったんだ」

クイーンの進化に疑いの余地はないが、今も一番人気なのは彼らのファーストアルバムだ。

「みんな “Liar” や “Keep Yourself Alive” を聴きたいようだ。ライブでとうとう “Great King Rat” と『輝ける七つの海』を外さなければならなかった理由は単に時間的なもの。うまく説明できないな、あのアルバムは好きだったけど、”Queen Ⅱ” を作った時にはそれが自分一番のお気に入りになった。そして、その後のアルバムはそれぞれ前作より良くなっていればと思う。でも今は『オペラ座の夜』はファーストアルバムよりもっと人気が出ると思っている — 少なくともそうなるよう願っている」

「新アルバムの曲は今のツアーではあまりやれていないんだ。まだ完全にうまくはこなせないので。だから2曲だけプレイしている。コンサートの曲目の大半は古いものだ。僕は今も『預言者の唄』のアカペラ部分で遊んでいる。毎晩少しずつ変えているが、まだ満足していない」

『ライ Rhye』のルーツ:ファーストアルバムとその最初の真のヒット『輝ける七つの海 Seven Seas of Rhye』の掘り下げに戻り、マーキュリーはかなり長期にわたるまた別の進化を明かす。その由来はインストゥルメンタルのファーストアルバム最終曲で、後にセカンドアルバムで歌詞付きで再浮上した。

「あれは少し変わっていた」と彼は説明する。「僕にはあの曲をどうしたいかアイデアがあり、基本の旋律はなんとか作っていた。でも僕たちがファーストアルバムでデビューする準備ができた時までに曲はまだ完成していなかった。それでアルバムをインストゥルメンタルバージョンで終わらせて、“Queen Ⅱ” の冒頭で再開しようと考えたわけだ。でもそのコンセプトはただうまく行かなかった。『輝ける七つの海』を最初に置くことはアルバムの文脈的に意味をなさなかったんだ」

「七つの海」の不可思議な筋は、ライ国の王がクイーン3枚目のアルバム “Sheer Heart Attack” 収録の「谷間のゆり」でそれほど優雅ではない退位をするまで、マーキュリーの心象風景の周囲を曲がりくねって進む。

「あの詞の裏には本当に何もなかったことを白状しないとね」と彼は微笑む。「『谷間のゆり』への挿入は、単に自分にとっての安易な解決法だったんだ、歌詞的に。いい感じにはめ込めそうだったから。がっかりする人がいたら申し訳ないが、本当にそれだけだった」

「思いあがった」という単語が不意に心に浮かび、マーキュリーが反応する。「そうかもしれない。でも批評家たちはいつでも決めつけた言い方をする。だけどアメリカのマスコミは好きだよ。僕たちにフェアだから。僕はイギリスのマスコミとはもう話さえしない。彼らには最初の頃ひどい目にあわされたが、僕たちがいわゆる成功を収めた今は至る所にいる。それに彼らは音楽のことなど気にかけてもいない。アルバムの一曲を聴けば全体をレビューできると思っている。それが誠実で建設的なものなら、僕たちは批判も気にしない。でもイギリスのマスコミは、僕がなぜ片手にだけ黒いマニュキュアを塗るかの方に関心があるらしい。今回のようなインタビューは楽しいよ。君たちはちゃんと下調べをしているから」

では、クイーンの狂気にメソッドがなく、おそらくサブリミナルなメッセージもないのだとしたら、「オペラ座の夜」からの “Death on Two Legs” が “Flick of the Wrist”の続編に思えるのはなぜか — どちらも、ほぼ確実に特定の人物に向けられている「キラー・クイーン」に端を発しているようだが?

「それに気づいたんだね?」と彼はきまり悪そうに笑う。「そう、あれはどちらも同じことについてだ。でも “Flick of the Wrist” はより一般化してある。音楽業界全体を狙っていた。“Death on Two Legs” は確かにもっと個人的なもの。厳密には一個人に捧げられたものではないけど、正確に誰に向けられたものかは言いたくない。いいかい、『キラー・クイーン』がジャッキー・ケネディについてだと思った人が大勢いるが、違う。批評家たちのでっち上げだよ」

人生についてのマーキュリーのプロの無頓着さは、しばしば彼の作品と矛盾する。悲劇的でもの悲しい、失われたりかなわなかったりの愛や破れた夢の物語で、全体的にわびしい曲の数々と。

彼は唇をすぼめる。「悲しい曲を多く書いているとは思うが、それは僕自身がそう感じているという意味ではない。そういう曲を書くのを本当に楽しんでいるけど、音楽と僕の人生が必ずしも結びついてはいない。例えば “Love of My Life” は単なる作り話。個人的なものは一切ない。筋が通っている? つまり、ああいう悲しい曲を書くのは僕にはハッピーということ。僕にはそういうのが楽しいからすべてうまくおさまる。たまたまその類の音楽が好きというだけなんだ」

マーキュリーが誓って本当の姓だと言う浅黒い肌のペルシャ人のフレディは今、謁見は終わりとのシグナルを送るために私たちをじっと見る。隣の部屋ではブライアンが英語のあらゆる四文字語(※汚い言葉)を言ってみている。彼らのビールを冷やすための氷がまだ届いていないし、インタビューはただのインタビューだ。たとえマーキュリーが「君たちのせいで疲れたよ」と認めても。

「こういうインタビューはもうやりたくない」と彼は聞こえよがしに近くの広報担当者に言う。「もう当分の間は」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?