東北で唯一の現存天守の弘前城 [現存12天守] [日本100名城] [青森県弘前市]

(2020年7月攻城)

JALのどこかにマイルで行く先が青森に決定した瞬間から、「弘前城」は絶対に外せないと思い、空港からバスで弘前市に直行し、弘前駅前に着くやいなや一目散に弘前城を目指しました。

弘前城公園の全体図を見ながら、さてどこから攻めようかな、、と考えます。

まずは外堀をぐるっと回ってみることにします。

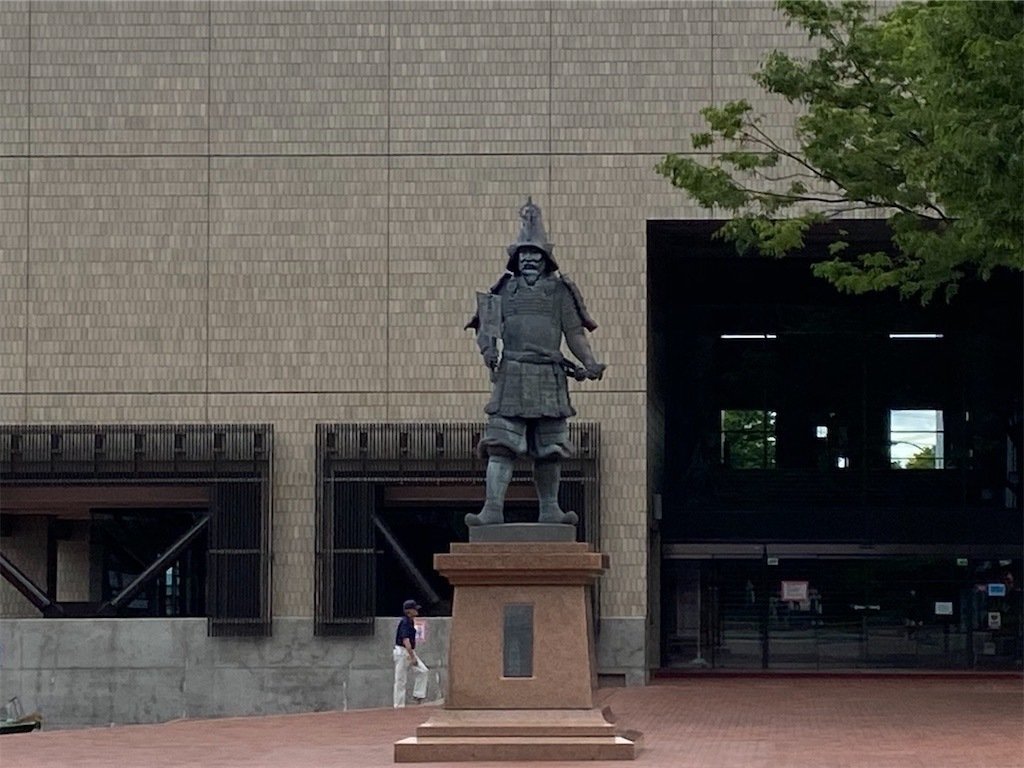

外堀を歩いていると、道路を挟んだ向かいの建物の前に、弘前城藩主の津軽氏の銅像が、、、。

弘前城は、この津軽一帯を平定した津軽為信によって1603年に計画され、2代目藩主である信枚が1610年に着手し、その翌年に完成したとのこと。

遠巻きにご挨拶させていただいて、外堀をテクテクと歩きます。

外堀って、もっと深く作り込まれている思っていたら、、、

酔っ払って千鳥足で歩いていたら、誤って外堀にドボン!なんてこともありそうなくらいに低めのお堀なんですね。

さて、お城への入り口となる城門ですが、外堀側には3つの門(現存)がありました。

三の丸東門

北門(亀甲門)

追手門

今回は北門から入り、追手門から出て行きました。

これらの城門に加えて、西の郭には埋門跡があり、石垣などの間に築かれる裏門の一形式とのこと。

西の郭の広場では、すぐ近くの工業高校の建築科と思われる生徒たちが測量の実習をやっていて、工業高校出身(電子工学科だけど)の私としてはなんとも懐かしい光景でした。

そして、二の丸には2つの門(現存)がありました。

二の丸南内門

二の丸東内門

そして、二の丸には三層の櫓が3つ現存しています。

敵を攻撃したり、物見のために作られていて、防火・防弾のための土蔵作りになっています。

二の丸未申櫓

二の丸辰巳櫓

二の丸丑寅櫓

すぐそばに遊具があるというなかなかのシュールな図だったので、思わずこの構図で写真を撮ってしまいました。

そして、西の郭にも櫓があったんですよ。

西の郭未申櫓跡

が、明治時代にタバコの不始末で焼失してしまったんですね、、(涙)

いやいや、これだけの門や櫓が現存しているだけでもすごいんですけど。

さて、 東口券売所で入場券(大人:210円)を購入し、北の郭と本丸に攻め込みますよ。

まずは北の郭へ侵入します。

子の櫓跡

武具などを保管していた三層の櫓の跡で、なんと明治時代に花火のために焼失してしまったとのことです。

籾蔵跡には四代藩主の生母の屋形が建てられていて、廃藩の頃には籾蔵が立ち並んでいたそうです。

武徳殿(休憩所)

明治時代に演舞場として竣工し、その後は休憩所となっています。

ということで、コーヒーと日本酒アイスを注文し、のんびり休憩しました。

しかし、このプラスチックコップに入ったアイスコーヒーが400円もするって、、めちゃショックですわ。スタバのアイスコーヒーより高くつきました(涙)

そして、北の郭の端の方には、東屋、館神跡があります。

館神跡は太閤秀吉の木像を御神体として安置した場所で、鳥居の礎石や本殿の柱が表示してありました。

さて、いよいよ本丸突入です。

鷹丘橋を渡り、本丸へ入ります。

本丸には櫓跡が2つあります。

本丸戌亥櫓跡

本丸未申櫓跡

あいにくの曇り空で本丸からが岩木山が全く見えません(涙)

おっと、現在は100年振りの石垣修理のため、あるべき場所に天守がありません。

どうやら5年前に天守を移動してから、石垣修理が始まったようです。

ということで、天守は本丸の内側(北西)70m移動しています。

なんともこじんまりとしていて、見ようによっては櫓に見えてしまう、、(汗)

築城時(1611年)は五層の天守だったのですが、1627年に落雷で天守内部に保管していた火薬に引火して大爆発して焼失してしまいました。

現在の天守は、1810年に隅櫓の改築を理由に(幕府の許可がないと築城できないため)天守再建に着手し、翌年に完成しました。

天守台石垣の隅石。

その弘前城の本丸(東面)石垣工事ですが、二の丸と本丸を結ぶ下乗橋そばの工事展望台から見学することができます。

本来あるべき場所に天守がなかったのはちょっと残念でしたが、100年に1度の石垣修理なんてこれまた滅多に見れるものではないですから、ある意味運が良かったかも。

ということで、石垣普請が終わった頃にまた再訪決定です。

サポートして頂けると単純なのでものすごく喜びます。サハラ砂漠の子供達のために使います。