手よりも簡単!?図形から始める足の描き方6ステップ

記事を書こうとスタバに行ったら

リアルピンク髪の店員さんがいて感動したReLです。

現実に違和感なく溶け込む色合いのピンク髪って存在するんだ…!😲

…というのは今回の話題とは何も関係ないので置いといて。

今回は、足の話です。

足、あなたはうまく描けますか?

脚ではなく、足です。

足首から下の部分のことですね。

いや〜、、、描いたことないわ

描いたことあるけど、違和感がやばかったよ

無言でクシャクシャポーイして記憶からも消した🤪

足…?…ちょっと、知らない言葉ですね🙄

などと現実逃避したくなることも。

僕も一時期はそんな感じでした。😅

足って、描かない人はとことん描かないパーツですよね。

大体どんなイラストでも顔は描くと思いますが、

顔から一番遠い位置にある足は

全身絵でもなければ中々描く機会がありません。

だけど足フェチという人が多いのも事実で、

毎回なんとか顔と足を両方入れた構図で描く

というこだわりのある人もいるほど。

描けるようになれば

ポーズや構図のバリエーションが確実に増えます。

というわけでこの記事では、足の構造と、

実際に描いていくときの手順を解説します٩( 'ω' )و

足を描くその前に。

まずは足の構造を理解しよう

まずは簡単に、足の構造を理解しましょう。

構造を理解していると、描くときの手順を理解しやすくなります。

大まかな形

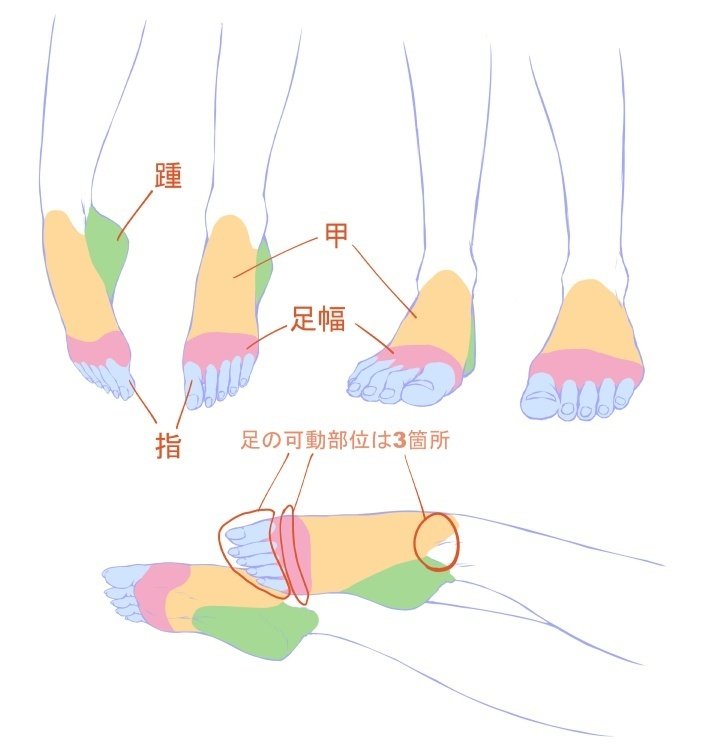

足は、大まかに4つのパーツに分けて形を捉えます。

踵(かかと)

甲

足幅

指

本当はなんという名前なのかは知らない😅

このうち、関節が可動するのは

主に足首、足幅、指の3箇所だけです。

踵(かかと)と甲は、

体重を支えるという大事な役割があるので

頑丈さ優先になっています。

足の関節を曲げてもほぼ形が変わりません。

細かい形

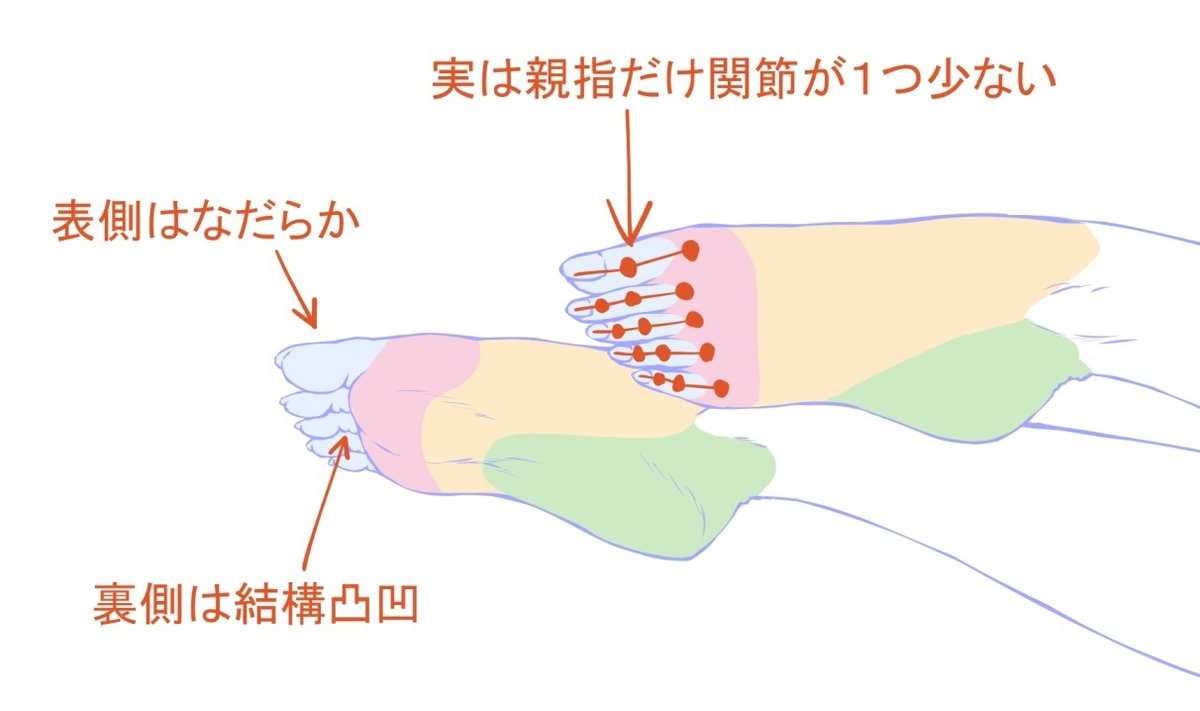

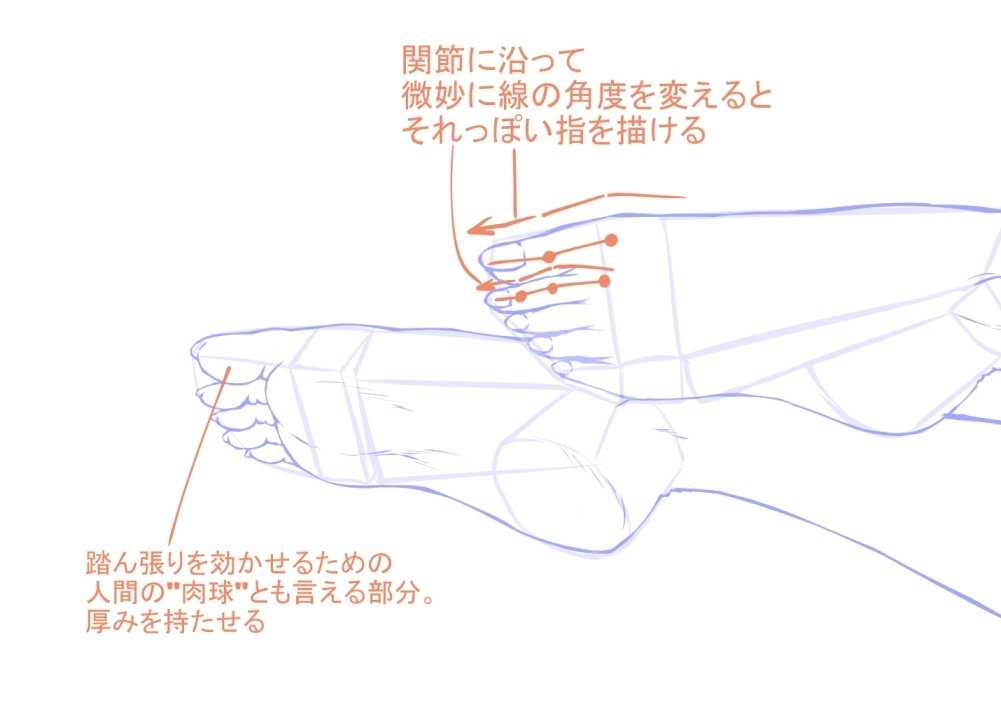

大まかに形が分かったら、次は細かい部分を見ていきます。

といっても、見るべきはほぼ指付近になりますね。

足の横幅が最も広くなるのは、足幅の部分

親指が一番太く長く、小指に行くにつれて細く短くなる

指の凹凸は裏側のほうが強い

実は親指だけ関節が1つ少ない

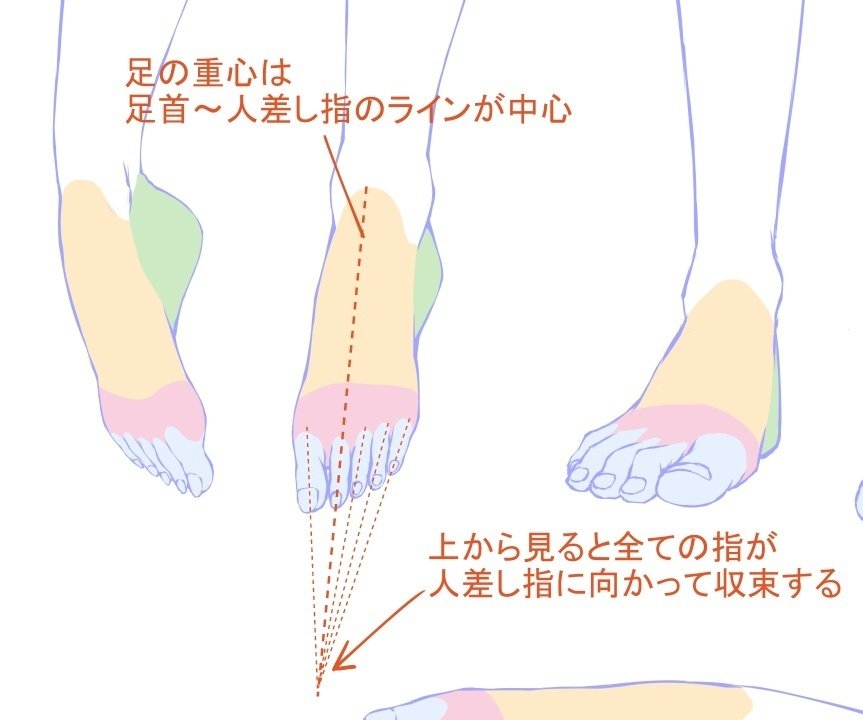

人差し指のラインが重心になる

親指側も小指側も、人差し指に向かって収束する

意外なことに、実は人間の足って親指だけ関節が1つ少ないんです。

他4つの指はそれぞれ関節が3箇所ありますが、親指は2箇所だけ。

自分で足の指を触って確かめてみるとよく分かりますよ。

実際に描いてみよう。

図形から足を描いていく6ステップ

では実際に描いてみましょう٩( 'ω' )و

図形を使って大枠のアタリを取り、足全体の大まかな形を固めます。

その後で詳細を描き込んでいきます。

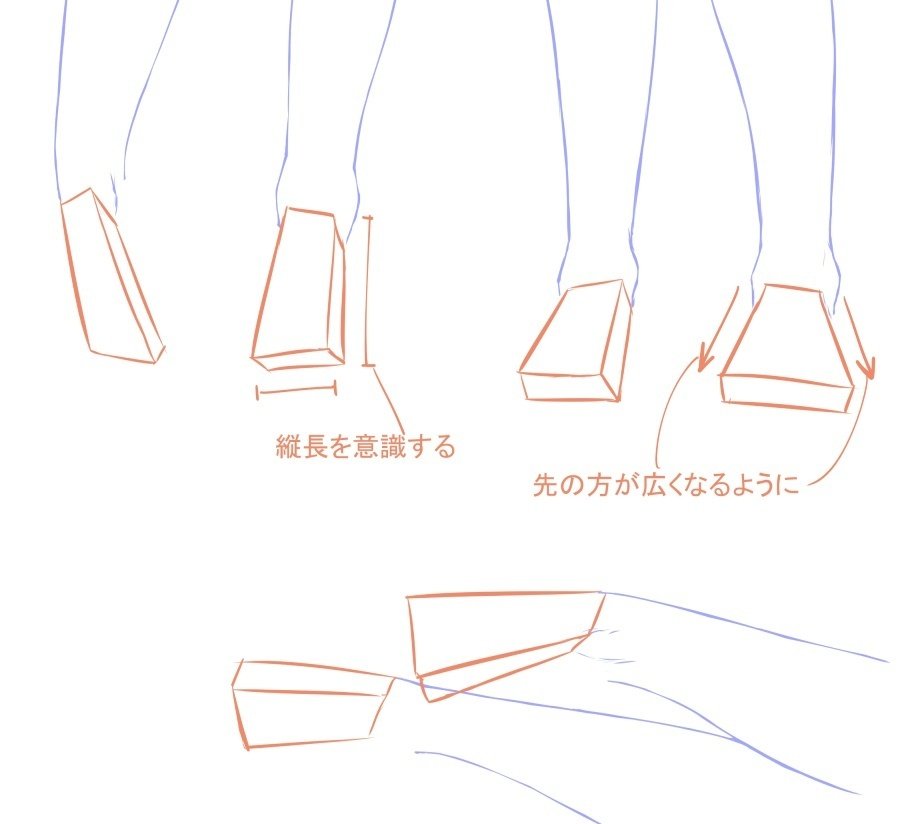

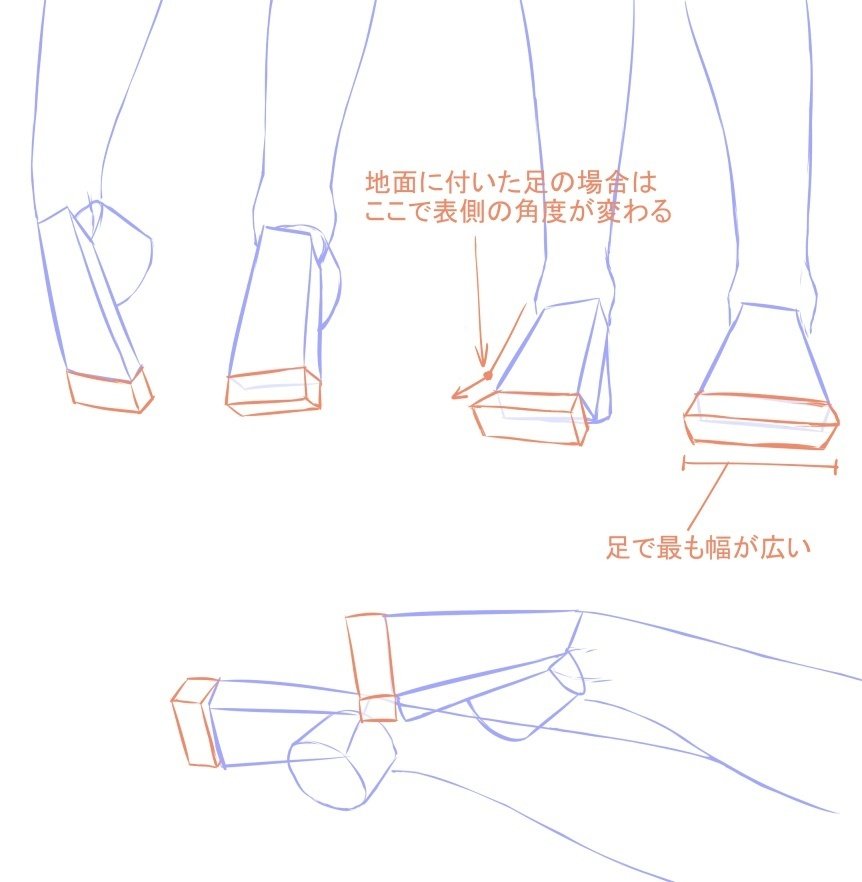

1. 甲

くるぶしを起点として斜め下にプレートを伸ばします。

ある程度の厚さを保ちながら伸ばしてください。

伸ばした先の横幅が、くるぶしよりもちょい広くなると良い感じです。

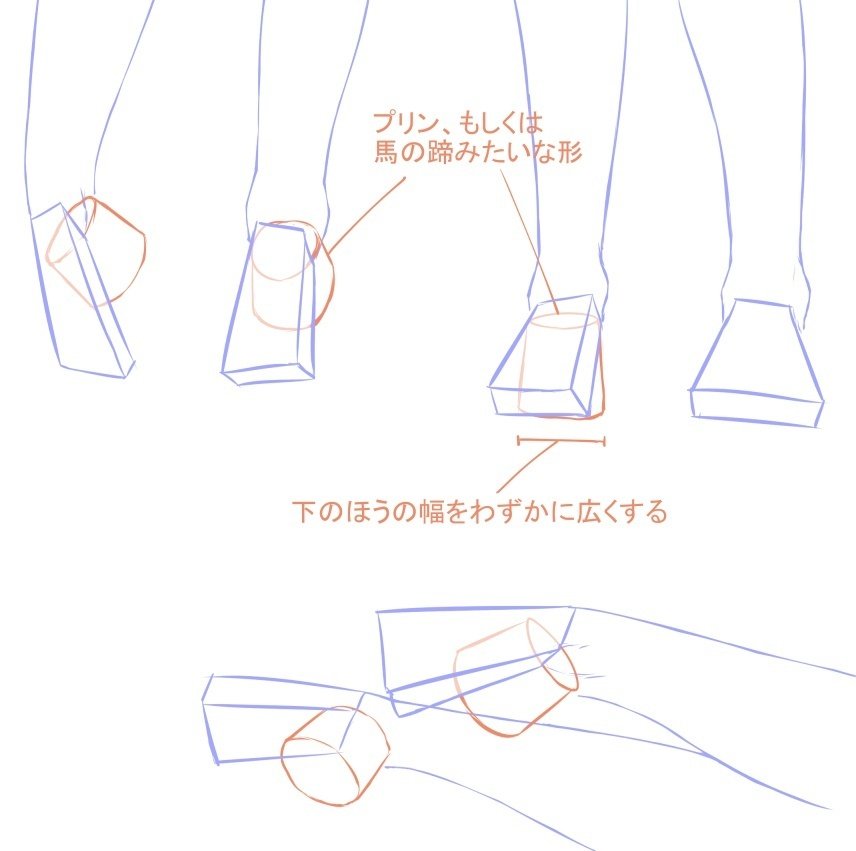

2. 踵(かかと)

足首を上に乗せるような感じで、プリンのような円筒体を描きます。

体重を支えるパーツなので、

円の幅は下のほうを広くして安定感を持たせます。

3. 足幅

足のパーツの中で最も横幅を持たせます。

足の甲と指を繋げるパーツであり、

背伸びをしたポーズや足を反らせたポーズでは

このパーツを軸にして足の指の角度を変えることになります。

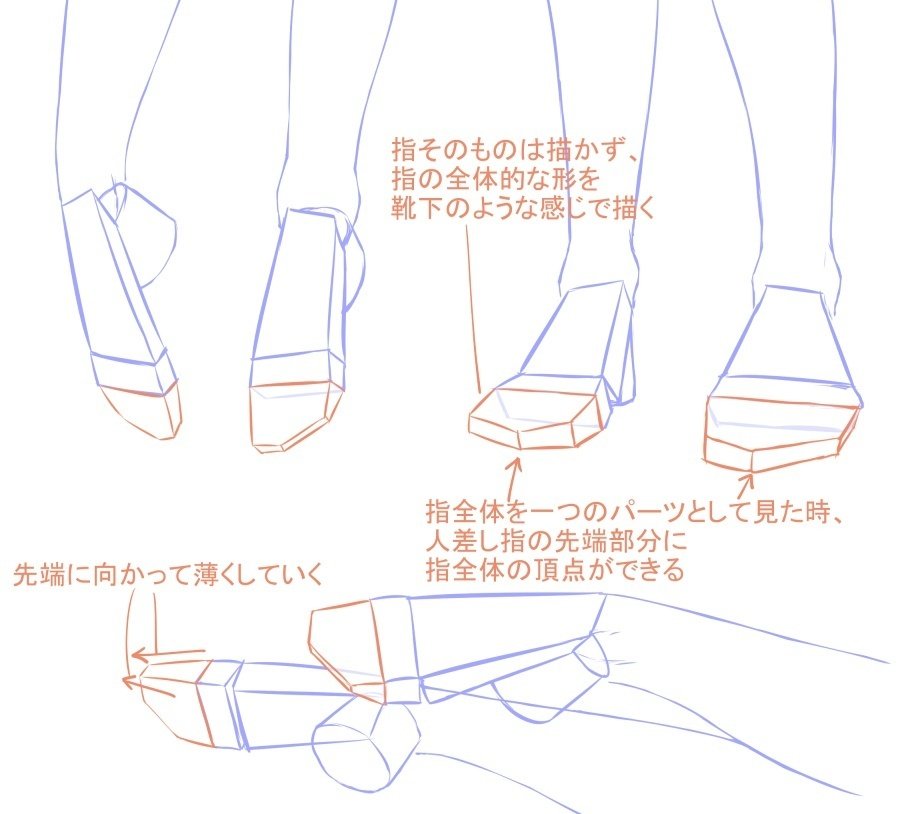

4. 指

足幅で最も広くなった横幅を、ここで収束させます。

この段階ではまだ指そのものは描き込みません。

親指側も小指側も、人差し指に向かって

緩やかに収束させると綺麗な形になりますよ。

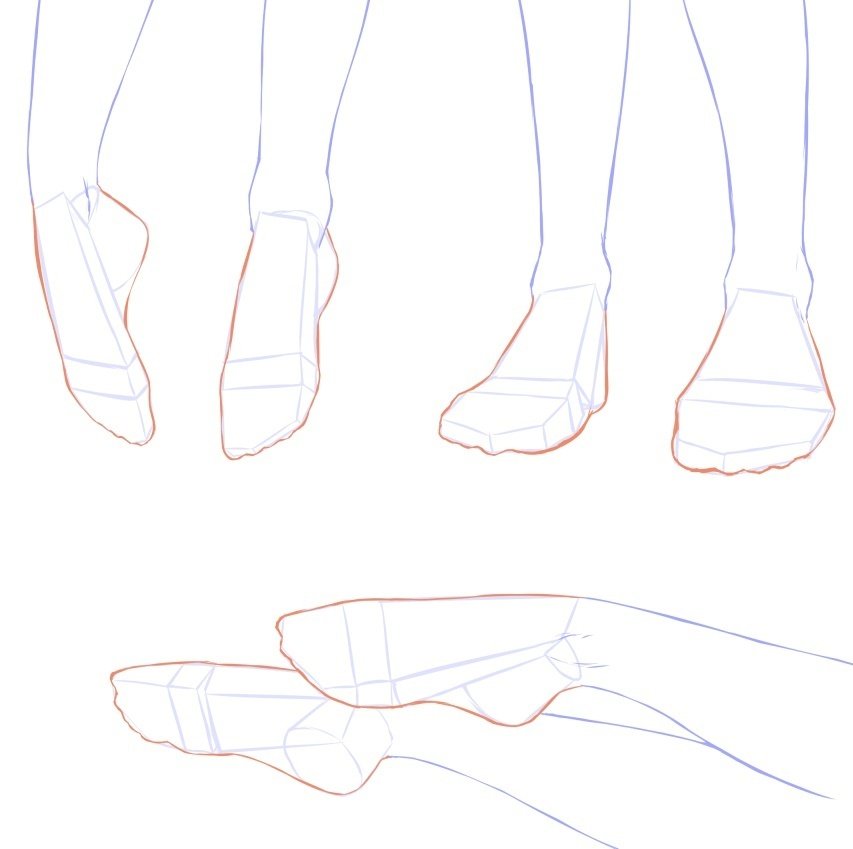

5. アタリ同士を繋げる

ここまでで足の大体の形が定まったはずなので、

各アタリ同士を緩やかな線で繋げます。

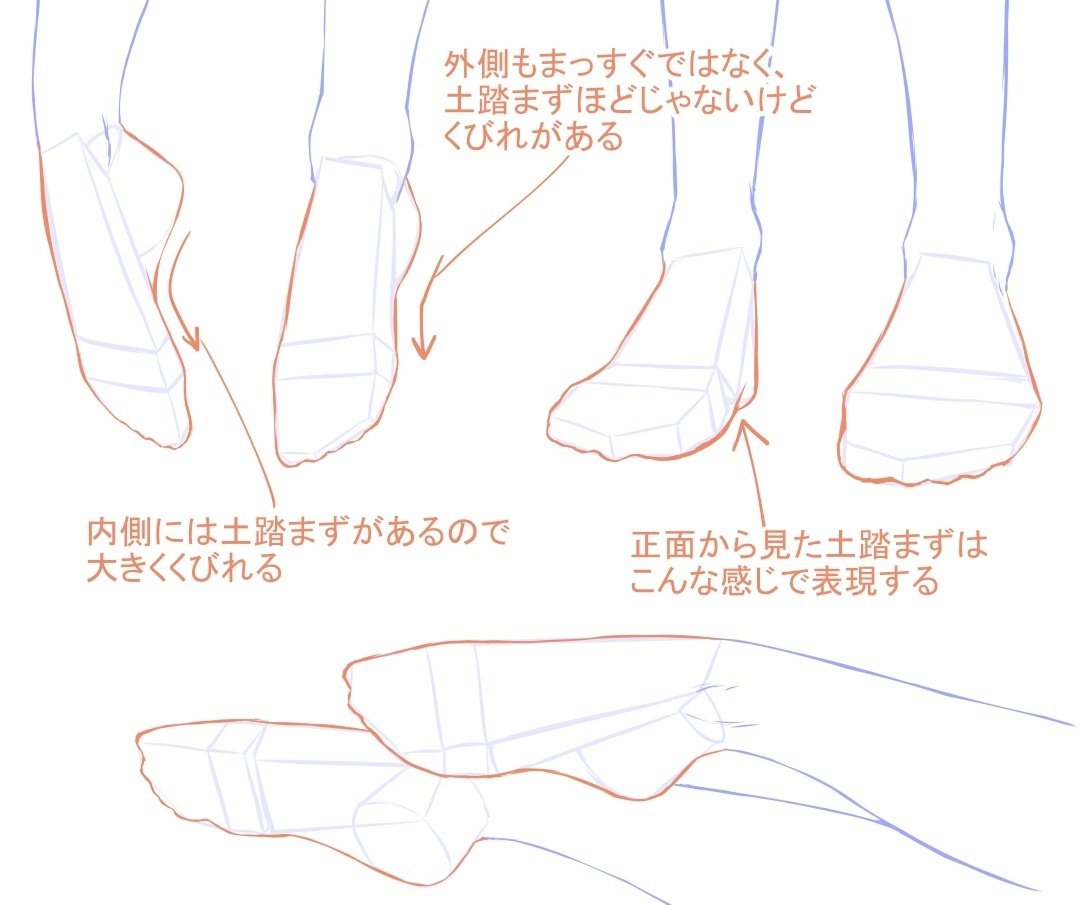

これを表現できると綺麗な形になる

足の内側を描く場合は

「土踏まず」を忘れずに表現してください。

足の中央付近にこういったくびれがあることで

スラッとした綺麗な形になります。

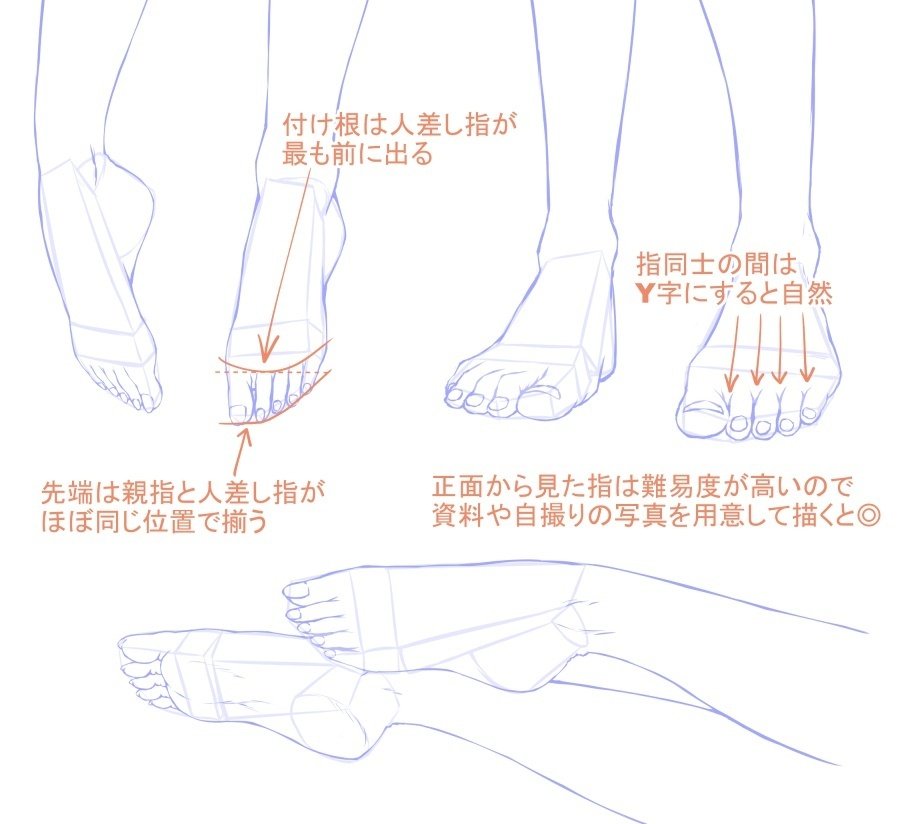

6. 指を描き込む

指の付け根は、人差し指を基準にします。

人差し指の付け根がもっとも前に出るようにしてください。

指そのものは親指が一番長いですが、

付け根の位置の関係で最終的に親指と人差し指は

先端がほぼ同じ位置になります。

他は小指に行くにつれて小さく短くなります。

太さに関しては親指が一際太いので、他4本の指とは差をつけます。

手を描けるなら足はそんなに難しくない

足の構造と、描く手順6ステップを解説しました。

いかがだったでしょうか。

手と比べると可動する部位が少なく、可動範囲も狭い足。

人間が二足歩行に特化して進化してきたからか、

頑丈さ、安定感優先で可動性が低いのが特徴です。

それだけに手よりも描きやすいのが嬉しいところですね。

構造を理解して基本の形を描けるようになれば、

動きのある足を描くのもそんなに難しくはありません。

手と同じように資料は探せばいっぱい出てきますし、

自分の足を写真に撮って、それを見ながら描くこともできるはず。

これまで苦手意識があったのなら、

ぜひこの機会に挑戦してみてほしいです。

お絵描きの幅が広がりますよ🥳