傾いたらだめ、分かっていても恋ゴコロ

先週だったか、満員電車に揺られていると、となりのスマホ画面が視界の隅でちらついた。良くないと思いつつ気になって目をやると、女性がスマホを縦に持ってゲームに熱中している。が、その様子がどうもふつうではない。縦の画面でスマホを操作しているのに、そこに映っている画面は横持ち仕様なのだ。横向きになったキャラクターや、縦に連なる横書きのセリフたちが、次々と片手持ちの親指でスキップされていく。思わず二度見してしまうような光景が、隣の肩越しに流れていたのである。

視界の隅の違和感はこれだったかと合点しつつ、女性の慣れた手つきにふと思い出した話がある。

記憶が曖昧だが、テレビ番組によくある"天才東大生"の密着VTRか何かだったと思う。取材された学生が、学術書は分厚くて大きいからこうした方が読みやすいんですよと、やはり本を日めくりカレンダーのように縦にして読んでいた。

ゲームにせよ書物にせよ、あまりに没頭しすぎると、人は本来の画角を90度回転させるという発想も生まれるものらしい。それにしても、するするとよく頭に入ってくるものだと私は素直に感心した。自分には無かった(そして今後も実践しないであろう)没頭の知恵である。

…と言いつつ、はて実際に傾けたらどう見えるだろう?というのは少し気になってしまう質の私でもあった。

高校生の頃から日本語の文字がすきで、というと何のことや分からないか、漢字やひらがながもつ音・貌(かたち)をこよなく好いてきた。表現としての文字そのものに、長らく関心があった。

文字がすきなら本もすきで、毎日息を吸って吐くように読みつらねるのだが、いまこうして手に持っている本がこの色貌ではないとしたら、というタラレバの空想は、目の前の本が好きだからこそ執拗に、わたしの頭を駆け巡る。

紙の本が持つ物質性と形式の限定性は、まさしく紙の本ならではの良さとしてありつつ、他方でその枠組みを超えた、別の表現のかたち、表現の在処を模索するこころも忘れたくない。

そんならたとえば。

文字を傾けてみると、どう見えるだろう?

車内は狭くて両手の自由が効かない、けどゲームはしたいから、とか、本が重くて大きくて読みにくいから、とか、そういう実用的な理由ではないのが何だかうしろめたい。

けれどこころに従って傾けてみた、本を。

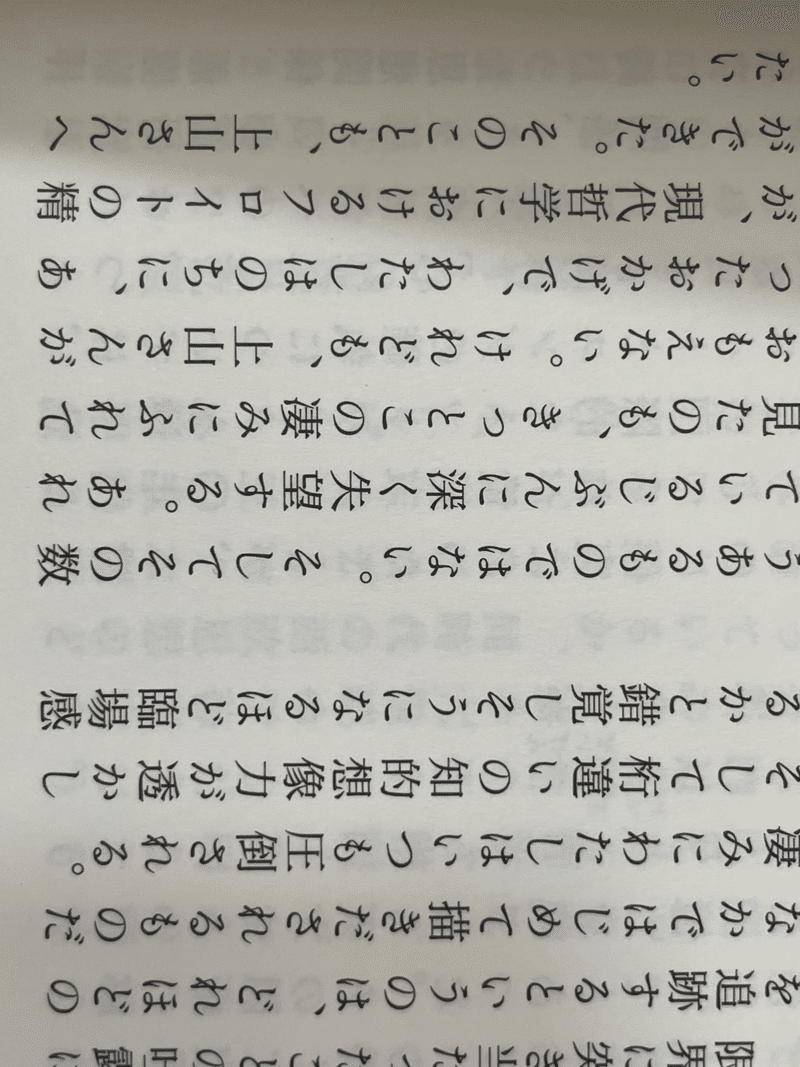

…どうだろう、

やってみたはいいものの、見慣れない外国語を目にした時のように"新鮮な目"で文字を眺めることが、どうもできない。

日本語話者ならきっと同様の感覚を持つのではないだろうか、文字の傾きが脳内で自動補正されてしまうのである。認識のフレームは手強い。

(とはいえ、横向きのまま文章が読めるわけではない。本を縦にして読もうと思った学生は、やはり頭がおかしい…と思う)

脳の自動補正はあるものの、こうやって引きで眺めてみたりすると、特にひらがななんかは、風変わりな文字の様相を呈してくる。個人的にはアラビア文字を見たときの、はじめましての感覚に似ているような。

余談だが、はて何の本を傾けようかと本棚を眺めていたところ、私のバイブルのひとつ、敬愛する鷲田先生の著作が目に留まって、使わせていただくことにした。(既出の写真は、鷲田清一『生きながらえる術』講談社,2019,p212より)

そして彼の紡ぐ言葉には、ひらがなが多いという特徴がある。鷲田先生はたとえば、「じぶん」とひらがなで綴る。

漢字の「自分」と、ひらがなの「じぶん」。

しっかりと地に足がついていそうなのは「自分」の方だが、就活やMBTIでどれだけ「自分」になろうと、そんな分別のつきすぎた身に、わたし含め多くの人間は耐え続けることができない。

じぶん、くらい捉えどころのあいまいな、流動的な身のこなしの方がよほど身の丈にあっている。

話が逸れたが、鷲田先生の紡いだひらがなの連なりを傾けてみると、一層ひらがなが生き物のようにのびのびとして、おもしろいではないか。

一方で漢字はどうだろう?

そう思って、文字の海から適当に漢字をピックアップし、まじまじと見つめてみるのだが、これがなかなかうまくいかない。

やはり文字に変換されてしまって、目の前の線画が絵や記号として入ってこないのである。

いや、わたしはあきらめが悪い質だった。

一文字を写真に撮って切り取って…などと試行錯誤するうち、ようやく漢字が線の集合体として浮かび上がってくるようになった。(書物の中だと文字として認識してしまうため、無関係な空間背景に乗せればいいのだと気づく)

いろんな文字でやってみたが、個人的には「言」が気に入った。

「言」は傾けるとボイスメモの音波みたいで、こっちの方が喋ってる感じがするのでは。

いやでも、昭和の父みたいに威厳がありそうなのは「言」の方かな…鶴の一声なら、横向きの

「口IIII」よりも、しゃんと立っている「言」だろう…

こうやって文字をころがすのが愉しい。

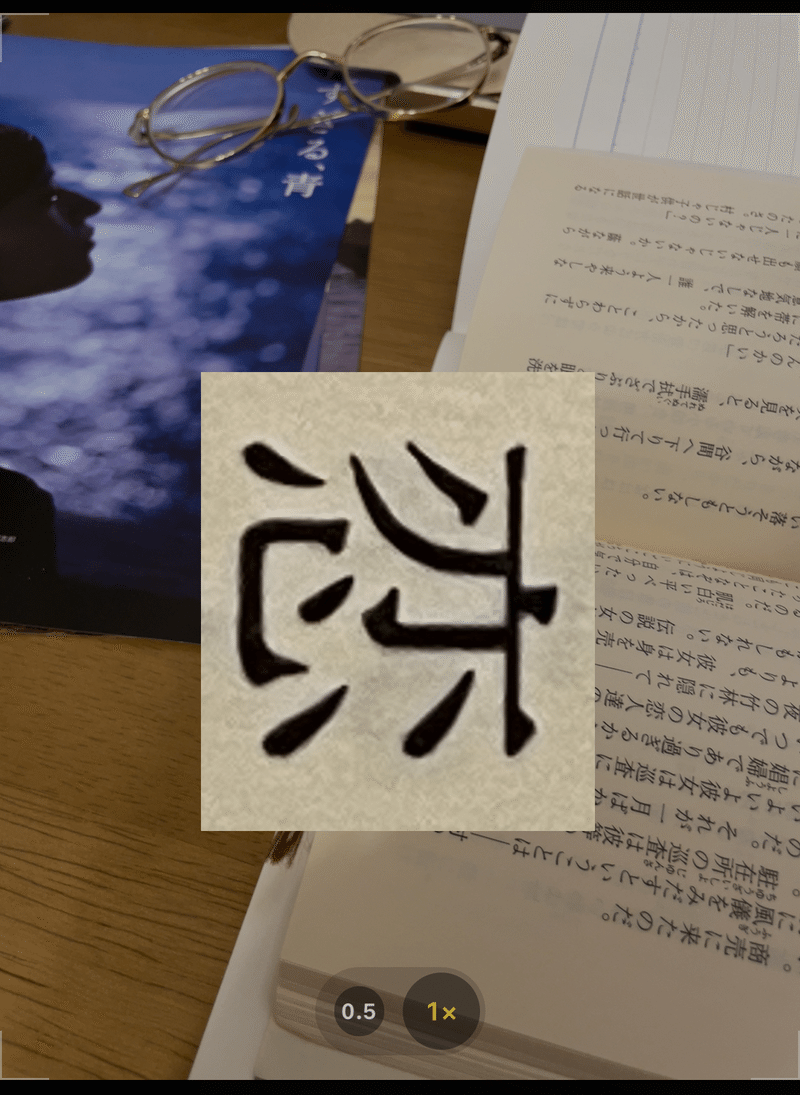

そして。金賞は「恋」である。

こいつが、いちばん傾け甲斐があった。

「恋」を傾けると、鍋蓋(この漢字の部首は鍋蓋ではないが)の左側、つまり「亦」の下部と「心」がそれぞれ人を象って、ふたりの人に見えてくる。

傾いた「恋」は、後ろの「心」が前の背中にくっついてバイクの二人乗りだろうか、仲睦まじい様子にも見えるし、

はたまた「亦」の左払いが、恋人の「心」をぶっている手のようにも見えて、いやこれは修羅場だったかと思い直す。

恋ゴコロが傾いたら、

こうやってどうしようもなく、相手のことが愛おしくなったり今度は憎くなったりとせわしないものか。

因みに「恋」という漢字の成り立ちをさくっと調べたところ、旧字体では「戀」と書いたそうで、上部分の「䜌(らん)」は「糸が絡まり合ってしまったような心」を現しているのだそう。

その昔、奈良時代だったか(記憶が曖昧だが)、「こひ」を「孤悲」と書くこともあったと知った時には、何と上手く言ったものかと思わずうなったが、旧字体の「戀」も傾いた「恋」も、吟味してみると捨てたものではない。

ココロが傾いてほつれて、どうしようもなく悲しくなって、渦中にいる時にはもう生きてゆけないとまで思わせた「こひ」が、多くのわたしを閉じ込めてきた気の遠くなる時間とともに、いまも紙の上で、息づいている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?