40代で将棋を始めてウォーズ三段になった勉強法①(時系列編・前半)

1.はじめに

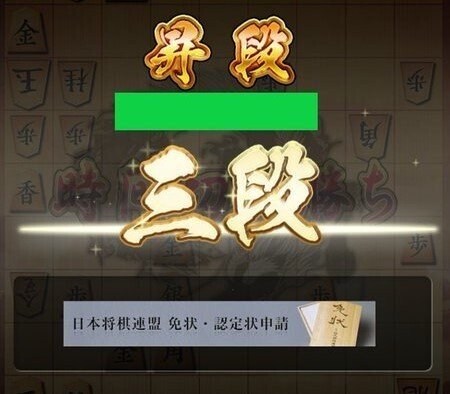

2023年は詰めチャレ四段、将棋ウォーズ三段になることを目標としていましたが、前者は3月に、後者は先日達成することができました。

私は44歳とかなり遅い年齢で将棋を始めましたが、自分のセンスや年齢を鑑みて、三段が最終到達点だと思っており、一度これまでの足取りを振り返ってみることとしました。

今のところ、「時系列編・前半」「時系列編・後半」の2回に分けて書こうと考えています。特に級位者の方、30~40代以降から将棋を始めた方に少しでも参考になれば幸いです。

もちろん、勉強法は人それぞれですし、あるいは勉強しないで対局だけを楽しむのも将棋との接し方だと思います。そのような方は、読み物として見ていただけるとありがたいです。また、本稿は勉強法以外にも触れているため、その点もご了承ください。

2.将棋を始めたきっかけ

私は2018年6月に将棋を始め、来月で棋歴がちょうど丸5年となるところです。

将棋を始めたきっかけは、中学受験を終えた息子が入学先で将棋部に入部したことでした。それまで将棋とは全く縁の無かった息子ですが、いくつかの部活を体験入部する中で「一番アットホームだった」ことが理由で将棋部に入部しました。(人生何がきっかけになるか分からないものです)

それを受け、44歳という年齢で新しいことを始めるのに抵抗がありましたが、これから反抗期も始まるであろう息子と、少しでもコミュニケーションを取ることができればと思い、一念発起して将棋を始めました。

3.将棋を勉強する理由

極論すると、私の場合、息子と対話さえできれば将棋を指す目的は果たされることになります。ただ、息子は比較的将棋のセンスに恵まれているようで、棋歴4年強でウォーズオール四段まで上達しました。おそらく、これからも将棋を続ければ、もっと強くなるでしょう。

同じ棋力に到達するのは難しいですが、少しでも追い付き、少しでも息子と近いレベルでキャッチボールをしたいと思い、いつも将棋の勉強をしています。

あるいは、仕事を持つ中年の割には、ずいぶんストイックにやってるように見える方もおられるかもしれませんが、昇級・昇段が全てとは全く考えていませんし、あくまで趣味なので楽しいことが一番大事だと考えています。

まあ、家族と遠く離れて単身赴任をしてるので、特に土日は暇というのが一番大きいかもしれません(笑)

4.昇級・昇段の推移

1級まではトントン拍子で昇級したものの、初段になるのにかなり苦戦しました。今思えば、1級~初段の皆さんもかなり勉強をされているので、当たり前のことでした。

初段になった以降は勉強量も増やしたのと、コツや要領もつかんで質が向上したこともあり、自分の中では順当に昇段できていると考えています。

2018年07月 将棋ウォーズ開始

2018年11月 2級昇級

2019年02月 1級昇級

2020年10月 初段昇段

2021年11月 二段昇段

2023年05月 三段昇段

5.勉強法(将棋開始~2級まで)

次からが本題となります。時系列を追って、どのような勉強をしていたのかについてご紹介します。

【戦法】四間飛車(ノーマル四間、相振り、KKS)

【主な棋書】

◆初段になるための将棋勉強法(浦野真彦著)

◆3手詰ハンドブック(同上)

◆5手詰ハンドブック(同上)

◆四間飛車を指しこなす本①②(藤井猛著)

◆四間飛車上達法(同上)

◆将棋・ひと目の手筋(渡辺明監修・週刊将棋編)

◆羽生の法則①②(羽生善治著)

<1>勉強法

周りに将棋を指す人が誰もいなかったため、最初は手探りから始めました。Amazonで調べた「初段になるための将棋勉強法」で勉強法を学び、主力戦法をノーマル四間飛車に決めました。

将棋の勉強に関する基本が詰まっているため、この本を読んでいない初心者、級位者の方は是非読むことをおすすめします。

<2>定跡

今は居飛車党ですが、当時は四間飛車党でした。「四間飛車を指しこなす本」と「四間飛車上達法」を買い、繰り返し読みました。

前者は言うまでもない名著ですが、前者一問一答方式の本で、盤駒が無くても通勤電車などで読むことができるのも優れた点です。おそらく、私が最も周回した定跡書だと思います。後者も、対話方式で進められていく面白い定跡書で、四間飛車を指すうえでの考え方や方針の立て方が勉強になります。

最初は全く理解できませんでしたが、前者を数周した時点で将棋ウォーズデビューしたところ、いきなり4級に勝利しており、当時の対局は今でもお気に入り登録に残っています。

(ただし、今棋譜を見ると、相手の4級もかなりめちゃくちゃな手を指しており、当時の4級と比較すると今の4級の方が断然強いことを付記しておきます)

他にも「相振り飛車を指しこなす本」「角交換四間飛車を指しこなす本」を購入して読んでいました。

こちらも一問一答方式で勉強がしやすいですが、特に相振りについては苦手感覚が拭えず、1級以降で断念してしまいます。

<3>対局と振り返り

「激指14」を購入し、当時からウォーズ対局の振り返りを導入していました。激指は形勢グラフを作成してくれ、敗着手も指摘してくれるため、初心者には使いやすかったです。

当時は単身赴任でなかったので、平日夜や土日にまだ級位者だった息子と一緒に、ああだこうだ言いながらやっていました。

級位者の時点ですぐに局面の急所が分かったり、指し手の方針を立てることができるようになるのは難しいですが、少なくとも敗着レベルの明らかな悪手を確認し、なぜダメだったのかを考えることが上達の妨げになることはないでしょう。

元奨励会員のヤスさんが昔の動画で「実戦は最低でも1日一局やらないと感覚が鈍る」とおっしゃっていました。今でも、実戦と振り返りが最も大事な勉強法だと考えています。

<4>対面対局

情報収集用にツイッターを始め、トキンさん(@u96boot)や黒髪さん主催の会に積極的に参加しました。同じ級位者が多く集まっていたので、毎回とても楽しみでした。

トキンさんの「将棋を楽しむ会」では浦野先生の指導対局も2回受け、それがハンドブックファンになったことにも繋がっています。

また、当時は勤務地が梅田だったため、トキンさんに教えていただいた将棋バーwarsにも足を運び、マスターにもご指導いただきました。今でもマスターに「センスがありますね」と褒めていただいたのを覚えています。

なかなかハードルが高いですが、同レベルの方と対面対局するチャンスがある方は是非チャレンジすると良いと思います。

<5>詰将棋

日頃から私と接点をお持ちいただいている方は、私に詰将棋ばかり解いているイメージがあると思いますが、当時はそこまでやりこんでいませんでした。

入門編で「3手詰ハンドブック」を3周程度した後に、すぐ「5手詰ハンドブック」に進み、最初は1問数分使って苦戦しながら解いていました。

今思うと、背伸びをして5手詰を解くよりは、3手詰を何十回でも繰り返して頭に叩き込んだ方が、特に初段昇段までの道のりが早かったかなと考えています。

また、実戦形の高橋3手詰あたりも解いておけば良かったというのが反省点です。

<6>手筋・次の一手

トキンさんや黒髪さん達と対面対局をする中で、駒の使い方を覚えるために手筋が重要であることを教えていただき、「将棋・ひと目の手筋」と「羽生の法則」を重点的にやり込みました。特に歩の手筋は超重要だと思います。おそらく2級になるまでの数か月で両方とも何周かしたはずです。

初段になった以降もたまに定期的に開くようにしています。基本を固めるために必読と言っていいと思います。また、週刊将棋の「ひと目シリーズ」は他にも好著が多く、また別の機会にご紹介します。

後は「次の一手で覚える 将棋序・中盤の手筋436」なども買いましたが、難易度が高いのと、居飛車・振り飛車の局面が入り交じっていたため、当時の棋力では身についていたかは不明です。

<7>奇襲対策

二段くらいから減ってくる印象ですが、級位者の頃はいわゆる奇襲作戦に遭遇することが多かったように思います。

嬉野流、端角中飛車、筋違い角、鬼殺し、早石田、アヒル囲いあたりの戦法については、「奇襲破り事典」を買い、ボコボコにされた後に読むようにしていました。もちろん、今でも強い方に使われたら対処しきれませんし、当時の棋力では対策を覚えることすらできませんでしたが。

今だとYouTubeの「Jackの将棋教室」などで分かりやすい対策が紹介されているので、特に級位者の方は参考にされると良いと思います。

(一般的に奇襲と呼ばれる作戦であり、作戦自体を否定するものではありませんので、ご了承ください)

以上の勉強法を繰り返し、2級まで昇級することができました。

2級以降については次回に記します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?