アーキタイプについて/デュエマ分析

デュエマのアーキタイプは大きく分けて3つ

アーキタイプというものがある。

デッキの大まかな分類のことで、誤解を恐れずに言うとビートダウンとかコントロールとかビッグマナとかそういう「光単速攻」「ドリームメイトデッキ」みたいなデッキタイプの括りより一段階上の概念。大きな区分けだ。

私が色んなサイトを見たり実際にプレイしたりした経験の中で読み取ることができたアーキタイプの種類は大まかに分けて3つ。

そしてカード単体の要素もそれらの3つで大体区分けできる。

・小型クリーチャーや打点を伸ばす効果を持つカードでダイレクトアタックを決めるアグロデッキ。

・相手の邪魔をして相対的なアドバンテージを取るコントロールデッキ。コントロールするにはコントロール対象が必要。

・マナブーストなどでリソースを変換し続け、それらで特定の条件を作って勝利するコンボデッキ。

この3つで構成されている。

アグロデッキはコントロール対象が少ないのでコントロールデッキに強く、コントロールデッキは逆にコントロール対象が多いコンボデッキに強い。

そしてコンボデッキはリソースで勝るアグロデッキに強い。

つまり、アグロ>コントロール>コンボ>アグロ>…という三竦みになっている。

以上!w

2年ぶりにこの記事を読んだら内容があまりよくわからなかった。昔の自分には何が見えていたんだろう。

書き直します。

基本的な勝ち筋

3つのアーキタイプの内、どれが一番勝ち方としてスタンダードだろう。

なんとなくだがコンボな気がする。バランスが良い。

アグロだとゲーム性を削り切ってるし、コントロールだと寄り道しすぎだ。コンボが一番正統派に思える。

コンボを確実に決めて勝つ自己完結したデッキがまずあって、それに対して速度で出し抜いてビートダウンするとか、もしくはハンデスで機能を停止するとか。

これを基準として置いておかないとよくわからなくなるだろう。

ビッグマナはそれら3系統の内どこに該当する?

コンボでもコントロールでもない?

…ビッグマナはコンボデッキだ。

適当にマナを伸ばしてデカいクリーチャー出して勝ちますみたいなコンボのかけらもないようなデッキに見える。

しかし毎ターン生まれるマナをコストにマナブーストをして、莫大なマナゾーンという条件を作り出して勝ってるのでコンボだ。

コンボと呼称するから分かりづらいが、リソースを変換し続けて必殺の条件を作るのがコンボデッキだ。

SトリガーやGストライクなどの受け札はそれら3系統の中のどれに該当する?

…おそらく受け札のほとんどがテンポを取るため(つまりコンボデッキ寄り)のカードと言える。

例えばSトリガーで出てくる小型ブロッカーでのブロックやスパーク呪文での全タップ、ガードストライクなどの攻撃不可などは一時しのぎでしかない。つまりテンポを取っているだけに過ぎない。

1ターン限りの有利を取っているという意味ではフェアリー・ライフがトリガーして1ブーストしてるのとほぼ変わらないからである。

リソースを変換し続けて自分の動きを貫き通すのがコンボの動きで、邪魔をする相手がいないと使えないのがコントロールだ。

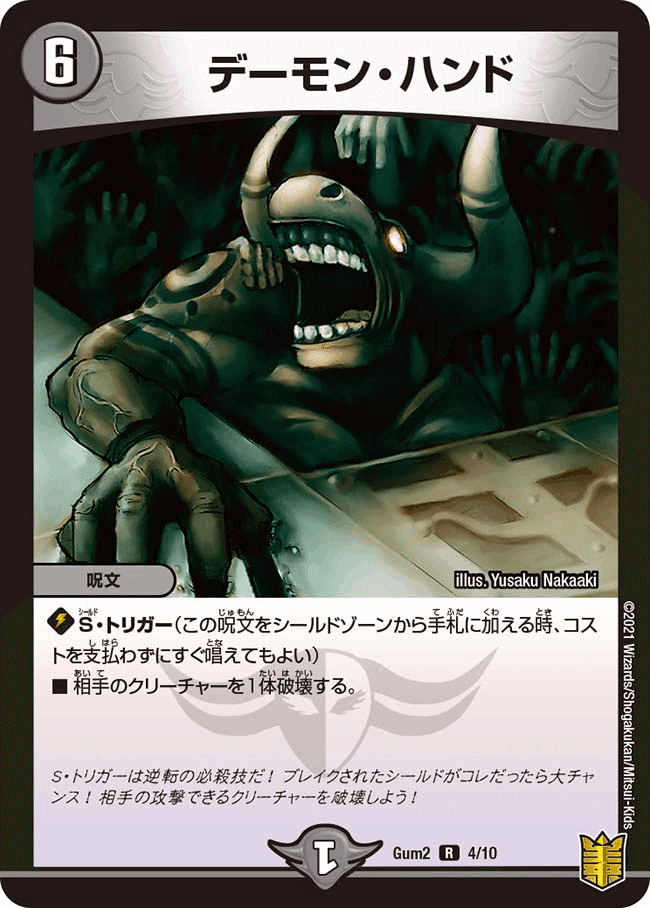

デーモンハンドなどの除去トリガーは破壊する目標が居ないと使えないのでコントロールに見える。

しかしトリガーが発動する場面では対面に攻撃元である除去目標が居ることになる。

Sトリガーカードはコストが高いので手打ちには適さない。

だから、あれは毎ターンとめどなく出てくるクリーチャーを無料で破壊して一時的にテンポを取ってるだけに過ぎない。

原則受け札はテンポを取ってるだけだ。だから受け特化のカードを積めば積むほどアグロデッキに強くなるし、コントロールデッキには弱くなる。

受けることにリソースを使っているなら殴られないと機能不全に陥り、アドバンテージが稼げないからだ。

単騎マグナムやラフルルに代表される自ターン中の一時的な封殺は3つの分類の内のどこに分類される?

…相手の受け札を対象に取ったコントロールカードだと思われる。だが受けの強いコンボ(テンポ重視)デッキに対して強くなるので低コストだとカウンターとしてアグロデッキに入れやすい。

おそらくカードを3種類に分けているのはアグロコントロールコンボの3方向ではなく2軸。コントロールかテンポ重視かの横軸と、アグロかアグロじゃないかの縦軸だ。

例えばコダマンマなどはアグロでありがながらも自分の盤面を触れるコンボのカードだし、こたつむりはアグロでありながら対面の攻撃を抑制するコントロール的側面を持ち合わせている。

3コストという軽さも持ち合わせているから

アグロ度も高いね パワー3000で侵略しやすいし

即死コンボのループパーツや、ライブラリアウトを狙ったりEXwinができるフィニッシャーはどこに分類される?

…コンボに使うカードのほとんどはリソースを変換するためのものだ。だが例外もある。

アレフティナを想像するとわかりやすいが、エクストラウィンの条件は自分のリソースが特定の条件まで高まったときに起こる。

つまり高まったリソースを勝利に変換しているにすぎない。

使えるマナをマナブーストに費やす

→その前に増やした使えるマナを盾追加に変換する

→追加した盾をアレフティナでEXwinに変換する

こういう流れだ。

フィニッシャー自体はコントロールカードでも良い。例えばザルバループで勝つ場合は、最終的に相手の山札をコントロールする。

コンボの末にコンボカードが使われるとは限らない。

勝てれば何でもよいのだから、毎ターン相手のマナゾーンをコントロールして相手が動けなくなるのもコンボの行きつく先としてはありだ。

コントロール側が相手のクリーチャーを対象にコントロールしたらアグロに対しても有利なんじゃないの?

…一見これは正しく見えるが、本当にそうだろうか。

例えば、相手のブレイズクローに対して使える除去呪文というのはなにがあるだろう。

私がパッと思いついたものは2コストの除去呪文だった。その場合どうなるか、コントロール視点で考えてみる。

相手が手札を1減らし、1コスト払って出たブレイズクローに対して自分は同じく手札を1減らし、2コスト支払って呪文を唱える。

どうだろう。実際のゲームだとこの後どう試合が転ぶかわからないが、なんとなくアド損だと感じるんじゃないだろうか。

そもそも小型クリーチャーに対していちいち対応して無駄なリソースを切らされるのは辛い。わざわざ除去する価値もないような小型クリーチャーを並べて攻め立てるのが純アグロだからだ。

もし手打ちからアドを取るためには、除去しながらリソースも確保できるカードが必要だろう。つまり純コントロールのカードではなく、若干リソース重視のカードが欲しくなる。

コンボデッキはアグロに対して有利と言う一見意味不明な話は、こういうことなんだと思う。コンボと言うからわかりづらいが、テンポやリソースと言い換えるとわかりやすい。

シールド焼却はどこに分類される?

…相手のシールド、そしてシールドトリガーなどの受け札を対象としたコントロールのカードだと思う。

受け札というのは被シールドブレイクをアドバンテージに変換するリソース管理のカードで、シールド焼却はそれをさせないためのコントロールカードになっている。

貝獣パウアーや提督系などの捨てられたらドローできるカードはコンボのためのカード?

…この記事を書いたときはコントロールのカードだと思っていたが、改めて考えて見ると「自分の動きを意地でも通そう」という強靭な意思を感じるので多分コンボのカードだろう。

バイケンなどもデザイン自体は「受け札」っぽい。(まぁ意味わからんコンボに組み込まれがちだが)

ミッドレンジのデッキはどこに分類されるの?

...若干リソースを交換することで中型クリーチャーで攻撃できるようになったアグロデッキなのだと思う。コンボ寄りのアグロ。

純アグロに比べてリソースを中量級の切り札を出すことに変換しているデッキなので、切り札そのものを除去するタイプのコントロールには若干弱くなる。

が、強力なcipを使うために中量級カードを採用しているものにはあまり単体除去が効果的でない場合も多い。

大きく分けて3つとか大口叩いてたくせに全然分かれてないじゃん!

…どのカードが3つのタイプの内どこに分類されているというのはかっちりとした区分けがされているものではなく、三角形の図で示したようにあくまでぼんやりとした位置で認識されるものなんだと思う。

コンボデッキのフィニッシャーがコントロールカードであるカード封殺系やランデス系かもしれないし、アグロデッキに入る単騎マグナムはコントロールっぽいカードだ。

また、コントロールデッキに入るデドダムはテンポ重視のカードだがそこからデッドダムドというコントロールカードに繋がる。

別にそれらを厳密に3つの内のどれかに分ける必要はない。分けるとすっきりした気分になるが、そこに大きな意味はない。人によって解釈も分かれるだろう。

また、コンボデッキだからテンポを重視するカードだけしか入れてはいけないというわけでもない。

長期的な試合になるほど相手とのリソース競争になるので、自分の動きを通すだけで勝てたりコントロールしてるだけで勝てたりするほど単純ではない。

できるだけ効率的にアドバンテージで勝つ必要があるしその方法は多岐にわたる。

だが、アグロの絡んだ短期的な試合の場合だとアグロ同士の攻撃競争になるか、アグロ側の攻撃とそれを凌ぐ側の綱引きとなる。

なのでアグロデッキは純然たるアグロのカードだけで構成されていることも少なくない。

先ほどの三角形の図をもう一度見てほしいが、コントロールかコンボかの横軸、アグロかアグロでないかの縦軸の2軸となっているにも関わらず四角形基準の直交座標系ではなくあくまで三角形だ。

この表の三角形は、アグロデッキで取れる選択肢が少ないのに比べてアグロでないデッキで取れる選択肢は多いということを示すために意図的にそう作った。

アグロであればあるほど単純な早さと攻撃力が求められるので、どんな純アグロだろうが火文明が入っている限りブレイズクローは主要な選択肢として存在するだろう。

じゃあ、3つの系統の内どれか一つに特化したものと全ての要素を兼ね備えたものはどっちが強いの?

…どちらにも良さがあるが、例えばファンデッキと言われるようなデッキは環境デッキと比べてカードの出力やシナジーが薄いので万能なデッキは作りづらい。

ファンデッキの形態としてよくあるのがデッキを上手く回すためにデッキの枠から受けを削っているためビートダウンには何もできないとか。

自分の動きに一杯一杯でコンボ(テンポ重視の)カードしか入れてなくて、コントロールカード不足の状態になって相手のメタクリーチャーに対して何もできず機能不全に陥るとか。

それらの対策はまあまあ出来てるけどキルターンが遅すぎて先に相手にコンボを決められて終わる器用貧乏タイプだったり、あるいは要求値が高すぎて見るたびに事故ってる机上論デッキだったり。

運要素で上振れを狙うデッキというのはアグロ度が高いと思う。

要求値の高いデッキから運要素を排除しようとするとサーチカードやデッキトップ操作のカードでリソースを管理する必要があるから、その分ターン内の使用可能マナをロスすることになる。

つまりアグロ度とはギャンブル性であり攻撃性なのだ。1ターン目にブレイズクローが引けたら脳汁出ますもんね。

だが、環境デッキでない以上デッキパワーが低くなってしまうのはある程度仕方がない。なので、ファンデッキと割り切って作るのなら器用貧乏でどのデッキにも勝てないなんてことにならないように明確に勝てる相手を絞ってデッキを作るのが良いと思う。

私がコンボ目的のファンデッキを作る場合は主にアグロデッキに対して有利を取るために受けを厚くしている。具体的に勝つためにはそれが一番簡単だから。

リソースの取り合いというのは複雑な勝負だ。

カードパワーの強いほうが単純に勝つこともあるがメタの張り方によっては有利不利が覆るかもしれない。

そして環境デッキレベルで洗練された構築相手にアドバンテージ差で勝つのはかなり難しい。

だがアグロデッキの絡む対戦は速さだけを考えた大雑把な駆け引きが多い。そのほとんどが打点を並べて殴るだけだからだ。

だから、環境レベルのアグロデッキだけに勝つことを考えてチューニングするとついででカジュアルレベルのアグロデッキにも勝てることがしばしばある。ファンデッキのアグロというのは単純なアグロデッキの下位に甘んじることが多くとても辛い。

終わりに

この理屈だけで100%説明しきれるものではない。が、50%だろうが5%だろうが理解に近づける助けとなれるのなら良いと感じる。

デュエマについて詳しいという自負があるわけではないので間違ってることを言っていたら申し訳ないが、間違いを恐れて無言を貫くなら何も生まれない。

無知を笑う者よりも真理を求めるものでありたいものだ。

この記事はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。©Wizards of the Coast LLC.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?