取り戻す旅② 「五所川原〜青森市」編

コンビニエンスストアなる、便利さを刻印されたお店のマイペースな抵抗に、ローカルカラーとも言うべき自然美を感じた僕は、そこにもはや民藝的なものを見始めていた。青森ローカルチェーンの「オレハ(オレンジハート)」に、棟方志功を見つけた柳宗悦のごとし興奮を覚えたのだ。そこで、もう少し五所川原の町を散策してみたくなった。というのも実は『亀乃家』に向かう車中で、一軒気になるお店を見つけていた。

通りに面した立派な看板建築が印象的な『成長ストア』という商店。車で前を通り過ぎたその一瞬でなお、脳裏に焼き付く「セルフサービス」の文字。あまりに気になってGoogleマップで店名検索してみたところ、数少ない口コミにたった一言「PayPay使えます」とある。まさかセルフサービスとはそういうことなのか。しかしその独特の書体といい、立体的な処理が施された造作といい、ずいぶんな年代物にみえる。どう考えても昨日今日作られたものではなさそうだ。

しかも店名がまた謎めいている。『成長ストア』とはなんぞや。その構えに依らず、中身は常に最先端のテクノロジーを採用し、五所川原の人々のITリテラシーを進化成長させ続けてきたのかもしれない。いやそれどころか、未来からタイムリープしたご主人が、店員不在であっても、現金なしに小さな電話機で買い物できる時代がこの先やってくるのだと、セルフサービスをいち早く掲げ、街の人たちのハイテク教育どころか、日本のデジタル金融を牽引してきたのかもしれないと、SF脳が爆発しそうになる。

しかし現実は違った。当たり前だ。店に入って真っ先に目に入ったのは、わずかなリンゴや袋入りのみかん。都会のハイブランドのごとし贅沢なディスプレイにラグジュアリー感があるわけもなく、そこにあるのは、サビ抜きの侘しさ。そんな青果コーナーと相反するように、袋物のお菓子やカップ麺などの食品、日用雑貨などがカラフルに棚を埋め、去年行ったバリ島を思い出す。冷蔵ケースには最低限とも言うべき食肉や魚もあった。まさに田舎のスーパーマーケット的商店だった。

手軽なお菓子を幾つか手に取り、店主らしきおじさんが座るレジに向かう。お店にまっすぐお金を落としたくて、どうしてもPayPayを使う気にはなれず現金払い。そこで、いよいよセルフサービスの謎について聞いてみた。その答えは実にあっけなかったけれど、十分に納得できるものでもあった。おじさんの答えをまとめると。以下になる。

かつては八百屋も肉屋も魚屋も、お店に人が立っていたものだ。店の人に「○○が欲しい」とお客さんが伝えて、その商品を店の人が差し出し、お金と交換する。それが当たり前の時代に、ここはお客さんが自分で商品を手に取り、レジまで持ってきてもらってお会計をするという、当時にとっては斬新なスタイルだった。だから看板に「セルフサービス」と掲げたのだと。

いまでは当たり前でフツーのオペレーションが、当時においては、とても画期的だったということ。すべての古典はかつて新作だったように、ぼくたちの日々の当たり前は、それが文化として、強く根付いているほど、その産声は鮮烈でセンセーショナルだったのかもしれない。

セルフサービスとは、成長とは、ずいぶんと哲学的な頭のまま車に乗り込む。向かう先は青森市。今日唯一決まっている予定は今夜の飲み会だった。アンリが「青森の面白い人たちに声掛けしてるんで」という。面白いとは実に曲者で、何をもって面白いのか、その人にとっての面白いはどこにあるのか、それを察するのはとても難しい。だからこそ気心しれた友人はありがたい。恋人なら、価値観の違いを熱に変え、またかえってそれを楽しむところもあるかもしれないが、こと友人に関しては、足下を支える価値観の土壌が同じなほうが良いに決まっている。アンリが面白いというなら面白いんだろう。と、脱力したまま車窓に首をもたげる。

僕は普段、編集者として、タレントさんや俳優さんなどとお仕事する機会も多いので、ON OFFで言うなら間違いなくOFFにあたるロケバス内の空気が好きだ。常に人目に晒される人たちの安心感。どんな商売の人であれ、他人が安心している様子は尊い。

アンリが声かけしてくれている飲み会は18時スタート。まだまだ時間はある。そこで思い出したのが、青森市松原にある板画家、棟方志功の記念館だった。

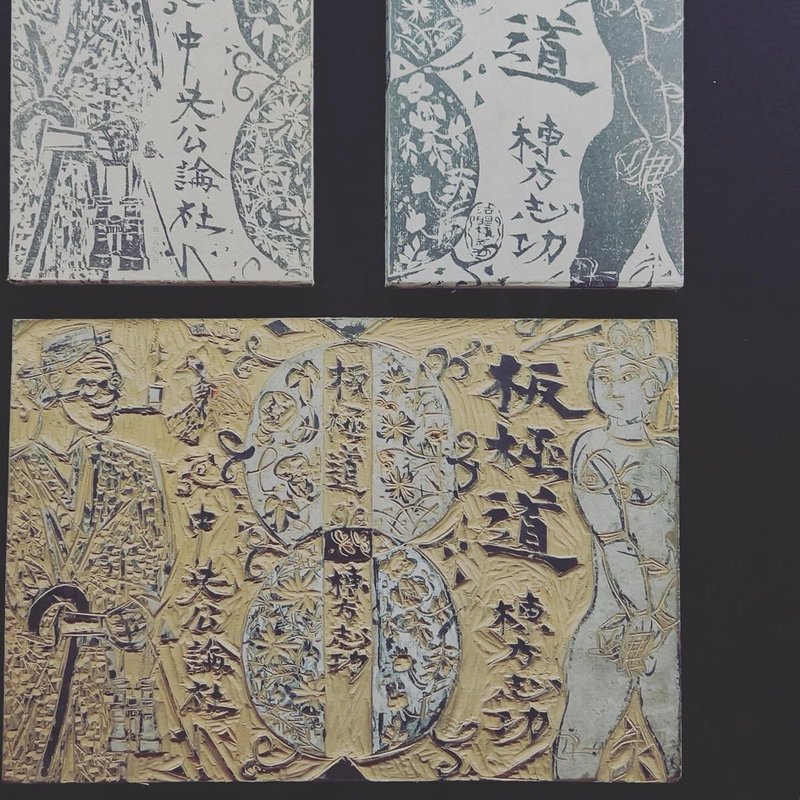

僕は秋田県の木版画家、池田修三に出会って以降、工芸性と芸術性、作家性と大衆性が幸福に共存する木版画という表現がとても好きで、そこから農民美術や民藝運動などへの深い興味が生まれた。棟方という偉大なる板画家に出会い直したのもその頃だ。もう10年くらい前になるが、編集者として、生前の思想を追いかけていた池田修三の蔵書にそれらがあったことがきっかけで、僕は『板極道』、『板散華』など、棟方の本を読んでいた。僕は棟方の言葉が、文章が好きだった。

そんな棟方志功の記念館が、この3月末に、半世紀もの歴史を閉じるというニュースをみた。行かないわけにはいかぬ。

ちょうど僕の大好きな棟方の自伝『板極道』をベースとした展示が開催されていて、嬉しい。

閉館の理由として老朽化もあると聞いたけれど、それは感じなかった。それよりもコロナ禍を経た来場者の減少に伴う、運営予算確保の困難が大きな理由だと言う。こういった唯一無二な施設が経済合理性のもとなくなってしまうことの悲しさよ。

今後は、より設備が整っている青森県立美術館に作品を移管し、専用展示室にて作品展示が行われるという。世界のムナカタの記念館がなくなるのはやはり寂しいけれど、県美に移ることで功を奏することもあるかもしれない。少なくともいまの記念館の展示は、棟方志功のエネルギッシュな作品や言葉、そのパフォーマンスを、綺麗な箱に押し込めてしまっているように思えた。もっともっと奔放に、世界のムナカタが美術館の枠をはみ出してくれたら良いなと思う。

実は、今回僕はそんな青森県美にも行けたらいいなと思っていた。ある意味で現在の棟方ともいうべき、世界的アーティスト、奈良美智さんの大きな展覧会が開催されていたからだ。奈良さんとは20年くらい前に大阪でご挨拶させていただいたくらいで、その後は『ニッポンの嵐』という本を企画編集した際に、奈良さんの作品に興味を示してくれた嵐のリーダーの大野智くんと一緒に、奈良さんを追いかけるような青森旅取材をして、間接的にお世話になったくらいなのだけれど、いつのまにか奈良さんもすでに64歳とのことで、タイトルの「The Beginning Place」に込められた青森出身の奈良さんの思いみたいなものを肌で感じたかった。

「時間ならまだ大丈夫。ぜんぜんいける」という頼もしいアンリの一言で県美に向かう。

しかし、閉館日だった。

はいはい来たか。これぞ旅の醍醐味。この世に無駄足なんてないと僕は本気で思っている。バナナボートにつづいて2回目の全部伏線案件。奈良さんの展覧会を観たいと思った僕の気持ちを超える、なにか別の出会いがあるに違いない。もしくは今日はしっかり棟方を胸に刻めということか。仕方なく、青森県美をスルーして市街へと移動する。

とはいえ、さあどうしたものか。このまままっすぐチェックインを済ませてもいいけれど、せっかくだから、どこかで軽くお茶でもしようよということに。そこで思い出したのが、青森の友人、中村公一くんの存在。6年前に青森市内で一緒にトークしてもらって以来会えていないのだけれど、共通の友人が多いことから、SNSの投稿をよく拝見していて、何より今夜の飲み会に来られる予定のメンバーで唯一、アンリがその素性を明らかにしてくれていたのが公一くんだった。

彼は、クロックアップという会社の代表で、青森市内の幸福度を上げるお店をいくつも運営している凄腕経営者。来青できていなかったこの数年の間にできたお店も多いとのことで、せっかくなら彼のお店でお茶したいとアンリお勧めの『UGUIS』なるお店に行くことに。しかしながら、なにせ県美にふられたばかりの二人。万一ということがある。念のために検索してみたら見事に定休日。言わんこっちゃない。

しかしそこは地元ライターのアンリだ。青森駅前すぐ、いわゆるウォーターフロントと呼ばれる、陸奥湾沿いのエリアの「A-FACTORYなら、お土産屋さんなので今日も空いてるはず。その中に公一さんが手掛けるハンバーガーショップがあるからコーヒーも飲める」と言う。なんだ、十分すぎるじゃないか。『UGUISU』の前を横切り一応お休みを確認しつつ、A-FACTORYなる場所にある、バーガーショップ、『OCEAN'S DINER』へと向かった。

コロナ禍のあいだ、ちょっと会えていないというだけで、余裕で4〜5年は会っていないことになるんだから恐ろしい。5年もあれば社会も友人の会社も大きく変化する。飲食はコロナ禍で最も辛かったであろう業界の一つだし、公一くんの苦労も大きかったろうな。なのにこうやって店舗を続けるってことは、相当な気合いと情熱とクレーバーさが必要だ。久しぶりに会える夜の時間が一層楽しみになってきた。

A-FACTORYは青森らしくシードルの工房があり、ガラスの向こうに醸造タンクが見えるほか、2Fのラウンジではシードルのテイスティングもできる。その他、さまざまな種類のリンゴの味わいを楽しめるジェラート屋さんや、お土産コーナーなど、観光客にとってはとても充実した施設。これまでなんで訪れてなかったんだろう。物珍しさに、ウロチョロとフロア内を周り、ようやく、1Fのフードマルシェにある『OCEAN'S DINER』に行ってみた。

平日の中途半端な時間だったゆえ、フードコートのテーブル席には、ほとんどお客さんはおらず、小学生くらいの男の子がいるご家族が一組いるだけで、どこでも座り放題。とりあえず着ていたコートを脱いで席を取ろうかと、その一組だけいらしたご家族の横を通り抜けようとしたときのこと。

……あれ?

そのご家族は、もう6〜7年会えてなかった、北海道札幌の友人家族だった。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?