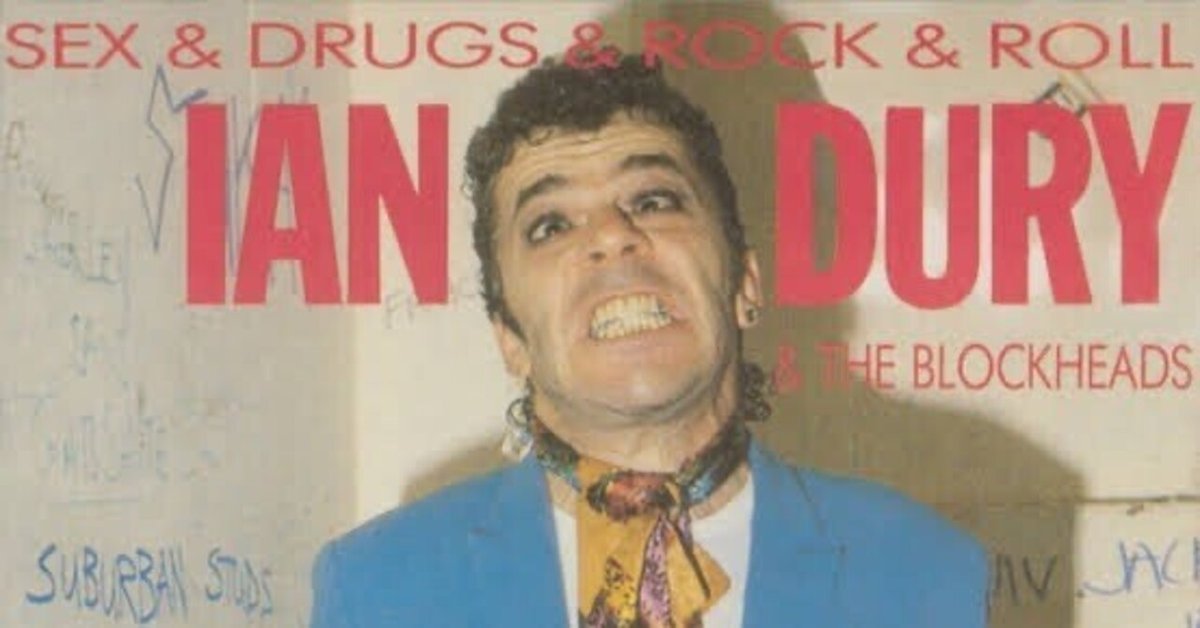

Sex & Drugs & Rock & Roll/Ian Dury & The Blockheads-世界を旅する歌②-Hit Me With Your Rhythm Stick

ただ今、新幹線に乗っている。

そして移動中にまた、世界のあちこちの地名が出てくる曲について書こうとしている。

この曲は特に旅しているというシチュエーションではないが、世界中の地名が沢山出てくる。

そしてひたすら“Hit Me With Your Rhythm Stick!“という歌詞が繰り返される。

そんな最高の曲である。

先日坂本龍一がお亡くなりになった。

坂本龍一というと、私は忌野清志郎を思い出す。

「い・け・な・いルージュマジック」がひどく好きなのだ。

忌野清志郎は誰かと共作するのが非常に巧いというか、よい化学反応を起こす名手という気がする。

相手の個性を受け容れ溶け込む器が大きく、相手に対するリスペクトも強いのだろう。

そして、Ian Duryというと、また忌野清志郎を思い出すのだった。

忌野清志郎は1986年9月、1人ロンドンに渡り、Ian DuryのバックバンドThe Blockheadsと共にソロアルバムのレコーディングをしており、ゲストとしてIan Duryも参加している。

この御二方がこのように交流しているのが私はとても嬉しく、ネットかなにかで偶然目にした、御二方が日本の音楽番組で仲良く話している映像も印象に残っている。

必然的に合うであろう人達が出会うべくして出会っている様子はなんだか見ていても幸せだ。

話がだいぶ脱線して戻り方もわからず書いているが、Hit Me With Your Rhythm Stickというタイトル兼キラーフレーズが繰り返されるこの曲の心地よさは独特な風合いで、各楽器パートのフレーズもやけに耳に残って癖になる。

Ian Duryの他の作品には実はあまり強い思い入れが無いけれど、この曲だけは何度もリピートして聴いてしまう。

Ian Duryのロックは、どこかロックを俯瞰してユーモアで見ているようなところがある。

ロックという括りに入りきることを意図的に避けているようにも見える。

この自由度は、ロックに限らず、どのジャンルやフィールドでも、その人の表現がその人だけのものであるためには必要不可欠な要素だと思うが、Ian Duryのそれはとてもわかりやすい。

わかりやすく、わかりやすさを避けている。

先日、ギタリストの松尾由堂さんとデュオで共演させていただいた際に、「この方はなんて、わかりづらい個別の要素にしっっっかりと反応してくれるんだ!」と感嘆した。

取りこぼされ、見過ごされ、わかりやすさに吸収されてしまいそうなところこそを拾って、フォーカスし、そこにスペースを拡げてくれる。

結果、その人だけの世界が構築しやすくなる。

あれは天性のものなのか、鍛えて醸成された器なのか、両方なのかもしれないが、一度そんな質問を投げかけてみたいと思ってしまった。

勝手に兄ィと呼ぼうと思っている。

自由度の高さ、わかりづらさへの嗅覚。

学習や鍛錬は、そういったものを磨き形にする力をつけるためにあるのであって、間違ってもわかりやすい形に収斂されるためにあるのではないんだぞと、ほんの少し自戒のような気持ちで私はIan Duryを聴くのだった。

よろしければサポートお願いします🌷