SB 3bet vs CO call時のフロップ戦略

Golden Button Challenge、$0.5/$1以上とか勘弁してください・・・死んでしまいます。(でも行くけど)

vs MPは余り変わらない気がしたので、今回はvs COにしました。vs EPとvs COの結果からある程度は予想もできそうです。

一般的なRFIは大体EPが15%、MPが20%、COが30%なので、EPとCOではレンジが倍くらいに広がります。それに伴ってSBの3betレンジ、COの3bet callレンジも相当広がります。

そして、今回からglassさんのPreflop Solutionを使用しています!

ダメ元でglassさんご本人に確認したところ、なんとPreflopのレンジを25%単位に丸めれば、戦略記事限定で使用してもよいとの大変有難いお返事をいただきました!

この場で改めてお礼を述べさせていただきます。ありがとうございました。

Pio用の入力ファイルだけではなく、プレイ中に使いやすいポップアップ形式のexcelファイルもついているため、「Pio買ったけどレンジ入力面倒くさくて使ってない・・・」という方や、「ソリューション欲しいけど高すぎ(Range Converterでは$800以上します)」という方にお勧めです!

1.前提条件

SBの3betレンジ想定

これに対するCOのcallレンジ想定

Pioの条件

Pioの95 flop subsetを使って集合分析を行います。

2.フロップ集合分析

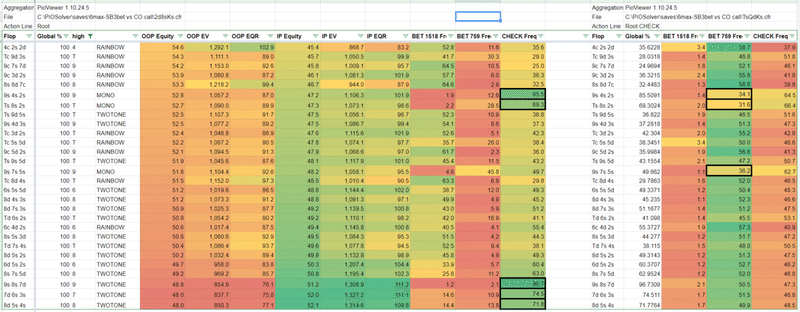

集合分析したファイルがこちらです。

まず、vs EP callの時と比較して、全体的にSB側のEQRが低く、CO側のEQRが高くなっているのが目立ちます。単純平均でEP EQR 83.8 → CO EQR 92.0です。

SPR等は変わっていないので、お互いのレンジが広くなるほどポジションの優位性が活きてOOPのEQ実現が難しくなる、ということでしょうか。vs BUではさらにOOPのEQRが下がっていそうですね。

A high

vs EP callの時ほどは、ガンガンレンジベットをしていく感じではありません。かといってポラライズな66%ベットを使う頻度が高いわけでもなく、チェック頻度がかなり増えています。特にA low low、A mid midでは顕著ですね。

ただし、このA low lowでもレンジベットをしてくる相手は山程いると思われますので、後ほどカウンター戦略を見てみたいと思います。

SB側のチェックに対し、CO側がポラライズされた戦略(66% or check)を採るのは変わっていませんが、CO側のEQが(比較的)高めのA low lowでは強く打つ必要はないようですね。

K high

vs EP callの時、K highボードはA highに比べてSBのEQがガクンと下がっていました。しかし、vs COにおいては、むしろA highよりもSBのEQが若干高くなっています。両者ともレンジが広がっていますが、KはSB側の方が多く増えるためでしょう。SB側のEQRも高めです。

そして、モノトーンボード以外ではほぼチェックしません。33% or 66%をガンガン打っていくようです。

Q high

戦略が散っていて分かりにくいですね。レンジベットのボード、33% or 66%のボード、33% or 66% or checkのボードと入り混じっています。とりあえずrainbowならcheckはほぼしないようで、twotoneでdraw寄りのボードなら33% or 66% or checkと使い分けていくんでしょうか。

J high

Q highボードより全然戦略が分かりやすいですね。monotone以外では66%を中心にベットしていきます。かなりcheck寄りだったvs EPの時とは大違いですね。

T high以下

こちらも非常に分かりやすいですね。vs EPの時と同じように基本的に66% or checkで、monotoneや3枚がコネクトしているボードでは基本的にcheckとなります。

SBのcheckに対してCO側は半分程の頻度で33%ベットをしていきます。

3.A low lowでのレンジベットへのカウンター戦略

Ad 5s 3sのボードでのGTO戦略の頻度は66%bet:7%、33%bet:23%、check:70%でした。このボードで33%レンジベットをしてくる相手へのカウンターは可能なのか確認します。

このボード、CO側にAAとAsKsが無いことを除けば、上位ハンドのEQは接近しています。フロップSB側の戦略が以下となり、EVが1,098です。

ここでSB側が100%の頻度で33%ベットをしてくるようにして再計算します。

ほとんどEVが下がっていませんね・・・結論、レンジベットお手軽で最強でした。まぁ、これだけで終わってもアレなので、せめてレンジベットに対するCO側の対応を学習します。

A highボードでは流石にレイズ率は高くありませんね。セットとTop2ペア、AQを軸に、ブラフとしてはBDSD付きの6持ち、GS付きの4持ちなどをレイズに回しています。

COのレイズに対するSBの対応が以下。基本的にAKoとかAQo、フラドロ以外のAKs、AQsでリレイズします。ブラフはフラドロのごく一部とKsQx、QQ。そしてコールレンジは残りのAxとフラドロ、KK~99です。

しかし、今まで私はSB側でレイズされた際に日和ってAKoやAQoでコールしたり、JJ以下をフォールドすることも結構ありました。だって、相手がGTOレンジ通りにレイズしてくるとは思えないですから。

少し極端ですが、この状況でSBはリレイズせずにコールだけでディフェンスし、JJ以下のポケットペアはフォールドすると仮定してCO側の戦略を見てみましょう。

SBからリレイズがとんでこないのをいいことにやりたい放題ですね。EVもかなり上昇しています。JJだけコールに回しているのも大変ドライな戦略ですねw

JJ以下はレイズしたら降りるんですから、確かにセイムハンドを降ろす以外に余り意味がないです。

というわけで、今回のようにレンジがある程度広い場合、IPのレイズに対応できないと思われる相手のレンジベットには、たとえA highボードでもどんどんレイズしていきましょう。

逆に、自分のレンジベットにレイズされた際には、regがレンジベットに対してエクスプロイトしようとしているのかどうか、頑張って見極めましょう。

今回はここまでです。次にSB3bet vs BU callをやって、リニアレンジであるSB3bet周りのフロップ戦略は終了です。その次はよりポラライズされたレンジのBB3betか、IPであるBU3betのフロップ戦略を見ていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?