FlashFiction カラスの羽根 運の卵屋

《プロローグ》

私の名前は滝田ロダン。

鳥や虫、花や草、樹木から聞いた話を書き留めるのが仕事。

これから書く物語は、決して長くはない。

さきほど、近所のダイニングで昼食を取った時、デザートのティラミスがあまりに大きかったのでカロリーを消費しようといつもより多めに歩いていたところ、鳥達に呼び止められて、「戻ったら脳内にインストールするので、自身でダウンロードして書き留めるように」と言われたものだ。

1

沼地を渡る遊歩道の手前に大きな樹木が二本あり、そのうちの一本は幹に《ケヤキ》とプレートが貼り付けてあった。柔らかな秋風に細かな葉がさわさわと揺れて、沼の匂いを浄化して空中に解き放っている。

昨年、沼地のこちら側から向こう側へと遊歩道が設置され、辺りの鳥や虫たちがどうなることかとざわめいていたのも静まり、ようやく、以前の平安を取り戻したかに思えていたが、よく見ると、そのケヤキのごつごつとした幹の上を大きな蟻が数匹這っていた。蟻たちが内側から噛み砕いたのか、ところどころに巣の出口と見られる穴がある。おそらく、樹木の内側は蟻の巣になっていて、いずれ朽ち果て、なぎ倒されるだろうと思われた。

仕方がない。

森は生き物だから、生まれる芽もあれば、死を予感させるものもある。

「都会なんて、こんな森を海として、天空に浮かんでいるうたかたの船のようなもの」

妻はケヤキの蟻を恐れてもいない。

しかし、いつものように幹に手を押し当てることはしなかった。

「本当は樹木の内側を流れる川を掌で感じたいのだけれど――」

プラスティックで包まれた感情をぴくりとも動かさず、そこをそっと離れた。

妻はどんな場合でも死を感じさせるものに触れたがらない。死に触れたくないのは誰でもそうだが、妻のそれは恐れからくるものではなく、むしろ触れることによって、自らの生命が再び生き始めることを避けているかに見えた。彼女の存在を包み込んでいるプラスティックにひびが入り、私の手のひらから溢れ出してしまう雲のように、境目も失い、取り返しのつかないほど大きなものへと溶け込むのを拒んでいるのだ。

「蟻の波動を受け取ってしまったらいけないから」

2

小高くなった林のてっぺんまでくると、椅子に座っている人が見えた。

「こんなところに椅子?」

椅子の脚は優美な曲線を描き、背もたれには紫のビロードが貼ってあるのが見える。そこに、赤茶色のフェルト帽を目深にかぶった人が背筋を伸ばして腰かけている。髪は長く、大きなフリルの襟が付いたブラウスを着て、光沢のある黒のスカートを履いている。顔はよく見えなかった。

妻は立ち止まって、しばらくその椅子に座っている女性を眺め、

「あれは私よ」

と言う。「森の中には時々、心の中を写す立体鏡がある」

その女性を大きな望遠レンズを付けたカメラで撮影している人がいた。

望遠レンズで接写。森の中で? 森をぼかして彼女を?

「木を見て森を観ず」

妻は冷たくため息のように言い捨て、相手にもしないといった風に顔を横に向け、隣にある滑り落ちそうな獣道を歩き始めた。

「あの女性は、木であるところの私」

3

獣道から先の、もともとは河原だったとされる空き地は、門までの傾斜を岩で埋め尽くされている。つまり川底だ。岩は歩いた人々の靴底によって滑らかにされてはいるものの、河だった頃の威厳を失ってはいない。

「野生以上の美はないのだから」

妻は加工されていない岩の上を歩きながら、少し笑顔になった。

彼女は岩が好きだ。きっと岩に憧れて、それになろうとして、自身の感情をもプラスティックで覆ってしまったのだろう。私からすれば、岩などに適うわけもない。少しでも強く触れたらいつでも割れてしまいそうな、傷つきやすいプラスティックでしかないのだが。

やがて、苔の生え始めた大岩の前に立ち、

「犬だ」

妻は首を傾げる。確かに犬の形に似ている。「犬の始まりであり、犬の故郷である岩」

彼女はその上を踏むわけにはいかないと避け、岩同士の間にある、ぬめり気を含んだ土の上を踏んだ。足を取られて転ばぬように気を付けながらゆっくりと進んだ。

「墓石とは、存在の終わりと始まりを司る岩の役どころを象徴しているもの。ここからきっと、犬が生まれ出してくる」

4

森の終わり。

よく梳かされたカラスの羽根がひとつ落ちていた。ヒヨドリが頭上を飛び交い、激しく鳴いている。

「ふん、ふん」

妻は空の鳥たちを見上げて、「わかった、わかった」と頷いた。

鞄からビニール手袋を取り出して嵌め、さらに鞄からビニールケースを取り出し、ロングスカートの裾が地面に着くのも気にせずしゃがみ込んで、その抜いたばかりと思われるカラスの羽根を恭しくつまみ上げた。

「みんなを仲間に入れる勇気」

毅然とした様子で言う。

畏れのないわけではなかった。鳩やヒヨドリの羽根とは違って、カラスの霊的な羽根は不用意に触れてはいけないものだ。

「だけど、これはカラスが受け取ってほしいと、私のために置いたものだから」

ビニールケースに丁重に入れ、さらに、鞄の中から溢れ出てこないようにするために、布製の巾着の中にそれを仕舞い込んだ。

5

森をすっかり出たところには、運の卵を売っている店がある。

再び、そこでヒヨドリが激しく鳴いたので、妻は立ち止まった。

「買えと言うのか」

空を見上げてつぶやく。

財布をごそごそして百円玉をひっぱり出し、運の卵が入った箱に手をつっこんだ。

ガラガラとかき混ぜ、ようやく引っ張り出したのは、赤い卵だった。

運の卵屋の言うことには、赤い卵は《情熱・勇気・仕事・勝負》だ。

「カラスの羽根を拾ったから、ヒヨドリに褒められたのか?」

妻は得意気に頷いた。「情熱・勇気・仕事・勝負」

帰ろうとすると、再びヒヨドリが激しく鳴き、

「割ってみよと言うのか」

妻はまた空に向かって言った。

殻を割った赤い卵の中には、ビーズで編まれた指輪と、やはりビーズで編まれたバッグのモチーフをチェーンに付けたブレスレットが入っていた。

指輪は朱色と黒の小さなビースで作られている。

「ああ」

彼女は天を見上げた。「ケヤキでは蟻に触れなかったけど、結局は蟻の波動を受け取ってしまった」

眉を微かに寄せる。「蟻と、蟻の流した血液の色」

そして、ブレスレットのモチーフは深紅にクリーム色の小さなビーズ。「ああ、これも」

唇を尖らせ、鼻に皺を寄せて上を見た。「これは蟻の卵だ」

「カラスらしい、ブラックユーモア」

さらに顔をしかめて、肩をすくめる。

「でもこれがあれば、永遠に小さな物語が編める。蟻の卵は、あのケヤキの中で次々と生まれるのだから」

怪しげに眼を輝かせて、もはや妻とは思えない、魔女的な笑い顔をした。

何かを手に入れたのだろう。

それはきっと、創造する魔術。

秘匿。

きれいごとでもない。

《エピローグ》

私、滝田ロダンがカラスから聞いた話はこれで終わりだ。

書き取ってみてわかったのは、この物語はほとんど事実。私が昼食後に歩いていた際に起きた出来事そのものだった。

さらに言うと、数日前、私はベランダに置いた土偶の中に作られかけた蟻の巣を根こそぎ退治したところだった。

ぎゃっと叫びたくなるほどの蟻が居て、迷った末に、私は土偶に熱湯をかけて退治した。蟻の死骸と産み付けていたと思われる卵が古布の上に落ちてきた。蟻たちには申し訳ないが仕方がない。今夏の暑さのせいか、友人宅でも大量に発生したと聞く。

このことから考えると、鳥達からもたらされたビーズの指輪とブレスレットは、私が蟻を退治したことに対する戒めなのか、それとも勲章なのかわからない。

おそらく、全体を指揮したと思われる野生のカラスとしては、明確に勲章のつもりだろう。カラスが目の前で仕留めたカエルを嬉しそうに見せびらかしているのを見たことがある。

私としてはベランダが蟻だらけにならないために仕方ないとしても、やはり罪悪感もあって複雑な気持ちであるが、天空から持ち込まれる創造の欠片とはこのようなものだ。はっきりとは善悪のわからないもの。不条理としか思えない、複雑に絡み合った漆黒の闇の底から引きずり出されるもの。

そして、シンプルな記号。

それはそうと、沼地に向かう遊歩道の手前にある二本の樹木のうち、一本はケヤキだったが、もう一本の名前はなんだったのだろうか。

(了)

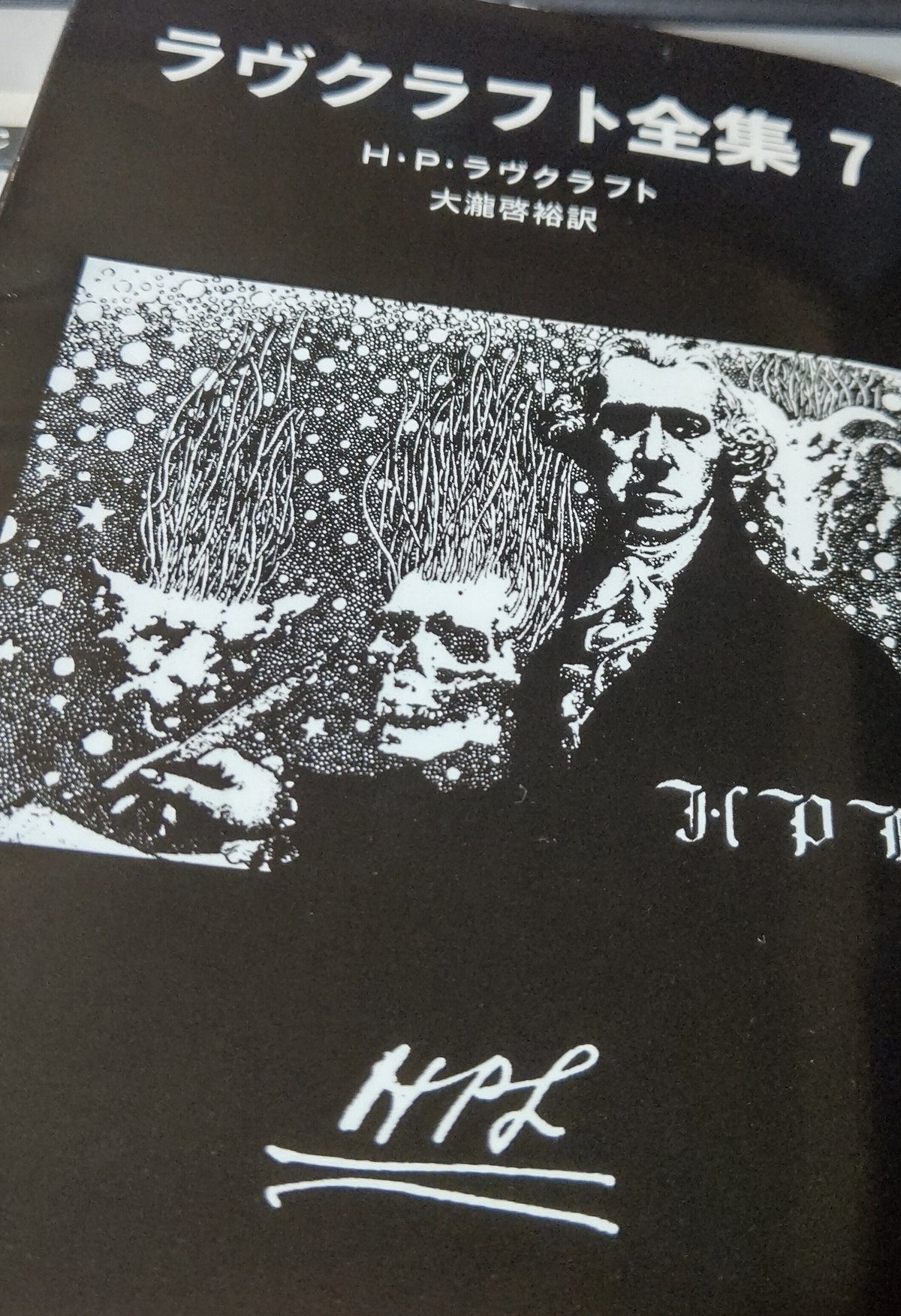

追記:私は昼食時にラブクラフト全集7を読んでいた。なんとなく《資料:断片》の『末裔』に目を通していて、『ネクロノミコン』が目に入った。また、その『末裔』の中に「一度などはアラビアの砂漠に入りこみ、誰も見た者がないという、漫然とした伝説で語られる無名都市を探すこともした。」の一文を見て驚いた。まるで私の小説『駅名のない町』ではないか?

今日の出来事は、その小説『駅名のない町』舞台かもしれないと、『解読 ボウヤ書店の使命』にて推定していた森でのことだった。

また、忘れないためにメモしておくが、昨日国立新美術館にて鑑賞した、『イヴ・サンローラン展』で「彼はアクセサリーにはジュエリーではなく、イミテーションを組み合わせて自由なデザインを作った」と説明があったことから考えると、今日の指輪とブレスレットはイヴ・サンローランからもたらされたものだと考えてもよい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?