ラー博は8人の決断により始まった。創業メンバーが出店する「あの銘店をもう一度“94年組”」が始動。

新横浜ラーメン博物館(横浜市港北区、代表取締役:岩岡 洋志)では、2022年7月1日(金)より、30周年を迎える2024年へ向けた取り組みとして、過去に出店した約40店舗の銘店が2年間かけ、3週間のリレー形式で出店するプロジェクト「あの銘店をもう一度」をスタートしました。

おかげさまで多くのお客様にお越しいただき、前年比200%を超えるほどの反響となっております。

そして2022年11月7日(月)より、1994年の創業メンバーがリレー形式で出店する「あの銘店をもう一度“94年組”」をスタートする運びとなりました。

・ラー博は8人の決断により始まった

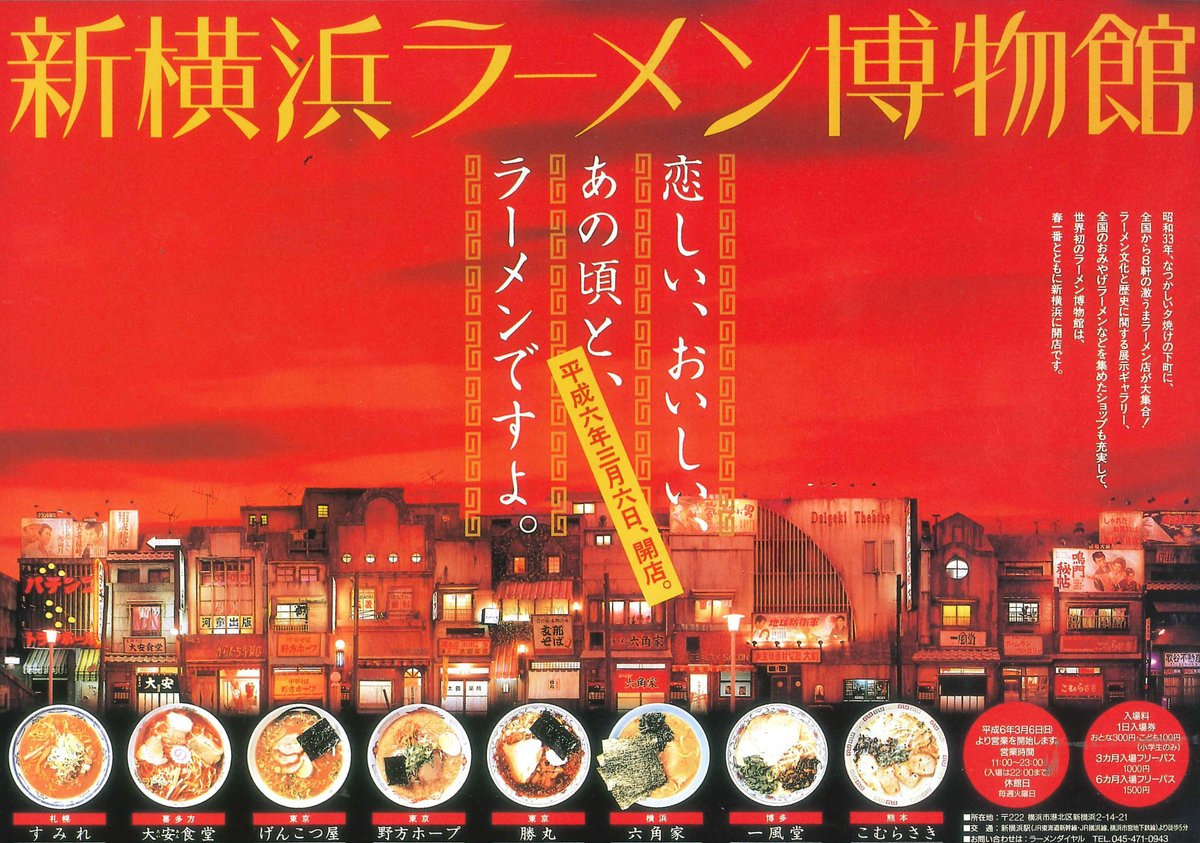

1990年3月にプロジェクトがスタート。翌91年の5月には新横浜ラーメン博物館設立準備室が立ち上がり、そこから1,000軒以上のラーメンを食べ歩き、約3年間かけ誘致交渉をし、1994年3月6日、世界初ラーメンのアミューズメントパークとして新横浜ラーメン博物館がオープンしました。

開業にあたり一番の難題は出店店舗の誘致でした。当時はフードアミューズメントパークという業態が存在しなかったため、面白いとは思っていただいたものの、先例のない事業に対して中々首を縦に振ってくれませんでした。

そんな中、前向きに検討していただいた店主も、いざ建設中の新横浜に来ると、当時の新横浜は空き地だらけで人がほとんど歩いていなかったため「こんな場所に人が来るはずがない!」と、せっかく前向きになっていただいたのにまた振出しに戻りました。

さらに「ラーメンを食べるのに入場料がかかる」ということに対して「誰が入場料を払ってラーメンを食べるんだ!」と大きな反対があり、誘致交渉は困難を極めました。

そんな中、数々の不安要素を乗り越えて出店を決断していただいたのが創業時の8人です。「すぐに潰れる」、「持って3年」という冷ややかな声が多くありましたが、8人の決断によって今年29年目を迎えることが出来ました。

・今だから語れる本音

1994年創業のメンバーは、札幌「すみれ」、喜多方「大安食堂」、阿佐ヶ谷「げんこつ屋」、環七「野方ホープ」、目黒「支那そば 勝丸」、横浜「六角家」、博多「一風堂」、熊本「こむらさき」の8店舗。※熊本「こむらさき」は現在も出店中。

数々の不安要素がある中、何故出店に踏み切ったのか?実際のところ当時どう思っていたのか?今だから話せる実情を語っていただきました。

・札幌「すみれ」 村中伸宜さん

最初は詐欺師かと思いました(笑)。しかし何度も何度も通っていただき次第に出店してみたいと思うようになりました。

ただ、すみれの味は母が作ったもので、私の一存では決められないし、父と兄は大反対でした。反対したのは「絶対失敗する」という理由でした。

最終的に岩岡さんが「今出店できなくても、店を作って待っています。出店できるようになったらお願いします」という言葉に心が動かされ、勘当同然で出店を決めました。

ただし出店の条件として、当時純連と書いて「すみれ」という屋号を使っていましたが、ひらがなの「すみれ」を使うことでした。

私はお客さんが来るかどうかという不安よりも、この味が首都圏で通用するのか試してみたい、そして兄のお店(純連~じゅんれん~)を超えたいという想いの方が強かったです。今考えればちっぽけなプライドですが、私にとってはラー博の出店が人生の大きな分岐点でした。

・博多「一風堂」 河原成美さん

施設の模型を抱えて、何度も何度も来てくれて、その熱意や夢は熱いものを感じました。そのため、乗り気ではなかったですが、現場だけは見ようと新横浜を訪れました。

駅を降りて建設現場まで歩く中、空き地だらけで、人がほとんど歩いておらず「こんなところに人は来ない!すぐに断ろう」と瞬時に思いました。

店舗予定地は14坪、岩岡さんは「月商1,000万は行くと思います」と言ったのですが「馬鹿言ってんじゃないよ!こんな場所で1,000万も売れるわけないだろう!」と呆れていました。

現場の帰りに岩岡さんが「設立準備室に寄ってください」というのでしぶしぶ立ち寄ったのですが、その扉を開けた瞬間、断るはずだった意思をひっくり返し、出店を決断しました。

そこには僕が忘れていた熱気がみなぎっており、若いスタッフが夢に向かってイキイキとしている光景がありました。あの光景はあまりにもまぶしく、立地なんて関係ない、このスタッフたちと一緒に働きたいと思ったのです。

もし準備室に立ち寄らなかったら今の一風堂はなかったのかもしれません。

・運命共同体。売上が0であれば家賃も0

ラーメン店の方々もリスクはありましたが、私たちも大きなリスクを抱えました。総工費35億円。大資本の出資があるわけでもなく、失敗したら返せる額ではありません。

さらにラーメン店の内装造作から厨房機器まで全てラー博が負担をし、最低保証家賃もないという大きなリスクを背負いました。

そんな不安の中、オープンを迎え、計画をはるかに超えるお客様にお越しいただきました。

・コンセプトは1994年当時の味

これまでご出店いただいた50店舗の全ての店主の決断に、心より感謝しております。新横浜ラーメン博物館はラーメン店の皆様のご決断・ご協力があって、現在まで続けられてきたと思っております。

その中でも、創業8店舗の店主の方々は、先例のない未知の事業にも関わらず、出店をご決断いただき、新横浜ラーメン博物館がスタートしました。

この決断がなければスタートしなかったという想いから、2022年11月7日(月)より「あの銘店をもう一度“94年組”」を新たに設けスタートします。出店期間は3ヶ月前後のサイクルで、2024年の30周年までリレー形式でご出店いただきます。

“94年組”のコンセプトは「94年当時の味の再現」です。

例えば博多「一風堂」は、現在の二大看板メニューである「白丸」、「赤丸」が誕生する前にご出店いただきましたので、知られざる白丸・赤丸前の原点の味を再現していただきます。そのようなコンセプトで94年創業当時の味を皆様にお披露目いたします。

そして可能な限り出店期間中、店主が厨房に立ちます。また、店舗によっては独立したお弟子さんが駆け付つけ、当時の雰囲気もできるだけ再現し、皆様にタイムスリップしていただきます。

・トップバッターは目黒「勝丸」

“94年組”のトップバッターを飾るのは目黒「勝丸」。店主後藤勝彦さんは、今年11月で80歳を迎え、ラーメン職人歴50年の集大成として、引退に向けた最後の舞台として挑戦をします。

私は青森で生まれ、幼少の頃に食べた地元「秋常食堂」の煮干しラーメンが私の原点です。昭和47年に屋台から始め、昭和59年には店舗を持ち、新横浜ラーメン博物館のオープニングメンバーとして選ばれました。博物館への出店はどちらかというと不安要素ばかりではしたが、一度きりの人生ですので決断をしました。結果的に、私にとって新横浜ラーメン博物館への出店は大きなターニングポイントとなりました。

再出店に向けて店主 後藤勝彦さん

私は11月11日で80歳を迎えます。数年前から引退を考えていましたが、今回の出店を引退に向けた最後の舞台として、これまで培ってきた技術や知識、そしてラーメン店を始めたころの情熱、その全てを1杯のラーメンに注ぎたいと思います。

私には煮干ししかありませんので、私にしかできない最高の煮干しラーメンをご用意します。80歳を迎えますが期間中、可能な限り厨房に立ちます。嬉しいことに初代ラー博店の店長だった八巻君をはじめ、弟や昔の従業員が手伝ってくれるので最高のものが提供できると思っております。

あの銘店をもう一度"94年組" 第1弾 目黒「支那そば 勝丸」

出店期間:2022年11月7日(月)~2023年2月26日(日)予定

店主:後藤勝彦

目黒「支那そば勝丸」 の詳細は後日、発表いたします。

また94年組の出店スケジュールは順次発表していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?