SynologyのNASにUSB接続の2.5GbpsのLANアダプターをつなげて2.5Gbps化する方法

序文

問題 誰も序文なんか読まない。

解答 序文を第1章と呼んだらいい。

解答によって作り出された新問題 第1章はたいくつだ。

解答 第1章なんかやめて、第2章を第1章と呼んだらいい。

第1章?

2018年にSynology DS918+というNASを買ったのですが、買ったとき電源入れっぱなしでOSのアップデートで再起動は何度かしても、電源を落としたのは覚えている限りでは2,3回くらい(NASの設置場所を移動するため?)。そんな感じでほぼ24時間365日動かし続けたまま使っているのですが現在でもノートラブルで使えており、HDDの故障で交換したり、容量の大きいHDDに交換するときはホットスワップに対応しているため、NASを動かしたままHDDを交換できて便利だなーと思っているのですが、最近になってNASへのアクセス速度に不満を持つようになりました。1GbpsのLANポートが2つ付いていますが、拡張スロットがないため10GbpsのNIC(LANカード)を挿したりできません。

何か方法がないかなーとAmazonを見ていたら、2.5Gbpsで通信できるUSB接続のLANアダプターがあり、レビューを見るとSynologyのNASに接続して使えているというのを見つけました。

他の聞いたこともないメーカーの2.5Gbpsで通信できるUSB接続のLANアダプターでも「SynologyのNASに接続して使えている」というレビューがあったので、案外簡単に2.5Gbps化できることを知ったのですが、どちらのメーカーを買うか迷いましたが、PlanexのこちらのLANアダプターにしました。

英語で「Works great with my Synology NAS to get 2.5Gbps speeds.」とか「Synology NASにつけられる」というレビューがあったのがPlanexにしたポイントですね。もう1つの方でも同様のレビューがありましたが、レビューが1つだけだったのと、やはり聞いたことのないメーカーだったのでうまくいかなかったのときPlanexの方が対処方法を調べやすいと思えたのもポイントです。

ちなみに同じ型番でもUSBがType-AとType-Cの2種類あるので、間違ってType-Cのものを買わないよう注意してください。

USBポートに挿してみました

ハイ、案の定、認識しません。

USBに他社のLANアダプターをつなげて使うなんてことを想定してNASを作ってないでしょうから、当然と言えば当然の結果。おそらくどっかからデバイスドライバーを拾ってきてそれをNASに入れて使えるようにするんだろうなーと思ってぐぐってみたところ、Planexが自社のLANアダプターをSynologyのNASに接続して使えるようにする方法を記事にしていました。

GitHubからデバイスドラバーを入れたり、SynologyのNASにSSHでアクセスして上記記事やGitHubに載っているコマンドを実行すれば使えるのかーってやってみたら使えるようになりました。

今回はこの記事を書いている2024年5月26日の時点で2.17.1-2のPre-release版となっているものを使いました。説明書きを読むと、安定して使えるようバッファを小さくしていたけど元に戻した、といったことが書かれており、まぁ大丈夫でしょうと思ってPre-release版にしました。

注意点はNAS毎にDSMのバージョンやNASで使用されているパッケージアーチが違うため、現在使っているNASのDSMのバージョンやパッケージアーチに合ったデバイスドライバーを使うこと。NASで使っているDSMのバージョンはNASにWebブラウザでアクセスして「コントロールパネル」→「更新と復元」で確認できます。パッケージアーチは上記記事からリンクが張られていますが、SynologyのページにどのNASにどのパッケージアーチが使われているか掲載されているので、これを見て今使っているNASの型番からパッケージアーチを調べ、DSMのバージョンとパッケージアーチに合ったデバイスドライバーを使うこと。私が使っているDS918+はDSMはDSM 7.2.1-69057 Update 5で、パッケージアーチはApollolakeのため、これに合ったデバイスドライバーを使います。

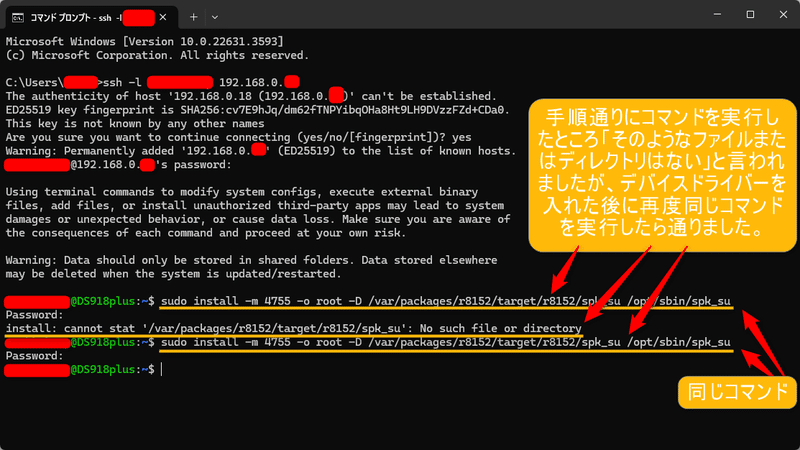

もう1つはコマンドプロンプトからSSHを通してNASにアクセスしてコマンドを実行するのですが、私は以下のようにエラーになりました。コメントに書いたように指定した場所にデバイスドライバーが無いことによるエラーですので、初めて行う場合はエラーになって当然かと。そこでGitHubからダウンロードしたデバイスドライバーを「パッケージセンター」→「手動でインストール」からGiHubからダウンロードしたデバイスドライバーをインストールした後、再度コマンドを実行したら通りました。「最初にデバイスドライバーを入れてからコマンドを実行すればいいんじゃないの?」という気もしますが、一応Planexが手順を示しているので、最初はその手順通りにやった方がいいように思います。

上記のことをやったらNASの「コントロールパネル」→「ネットワーク」→「ネットワークインターフェース」にアクセスし、DS918+の場合は最初からLANポートが2つあるため、「LAN3」というのが出来てて内容を見て「ネットワークの状態:2500Mbps」となっていれば2.5Gbpsで通信できる状態になっているはずです。

あとは固定IPを割り当てるなりLANケーブルをつなげて他のPCなりNASなりと通信できるようにすればOK。固定IPを割り当てるときは今まで割り当てていた番号を割り当てようとするとNASから警告を受けると思うので、別のIPアドレスを割り当てること。NASのIPアドレスをDHCPにまかせる人は流石にいないと思うのでこのケースについては省略。

当たり前ですがLANケーブルやスイッチングハブ、NASにアクセスするPCが2.5Gbps以上に対応したものになっていないと2.5GbpsでNASと通信できませんので、その辺の準備ができてない人はさらにお財布から諭吉を出してLANケーブルやスイッチングハブ、PC用のNIC(LANカード)を買って環境を整えてください。

2024年5月27日追記:

上記デバイスドライバーのREADMEを読んでいたところ、「How to install」の6番目に

-----

Reboot your NAS.

This procedure is not usually necessary, but many have reported that a reboot was necessary, so please reboot just in case.

DeepL翻訳:

NASを再起動してください。

この手順は通常必要ありませんが、再起動が必要であったという報告が多数寄せられていますので、念のため再起動してください。

-----

とあり、私の場合再起動することなく使えていたので必要無いのですが、DSMのマイナーアップデートなどがあった場合再起動することになるので嫌な予感を感じながら再起動をしたところ、LANアダプターから接続できなくなりました。本体の1GbpsのポートにLANケーブルを挿しっぱないにしていたのでそれをスイッチングハブに接続したらアクセスできたので、デバイスドライバーがどのようになっているか確認したところ、「停止」となっていました。これを動かしてやったところ、LANアダプターからアクセスできるようになりました。もう1回再起動をするとどうなるかは試していませんが、同じくLANアダプターのドライバーが停止したままNASが起動する可能性はあるので、スイッチングハブに空きがあるのなら1Gbpsの方も挿したままにするといいと思います(通信に使うのはLANアダプターのIPアドレスの方にして)。空きがなければ今まで使っていたスイッチングハブと今回購入したスイッチングハブをLANケーブルでつなぎ、1Gbpsでつながっているもの(今回だとNASの1Gbpsの方とか1GbpsのポートしかないWi-Fiの親機など)を今まで使っていた方につなげるといいと思います。

他には

-----

Warning: Do not use Safari for this operation.

DeepL翻訳:

警告 この操作には Safari を使用しないでください。

-----

とありましたので、MacだったりiPadなりで設定される場合は他のWebブラウザを使うよう注意してください。

追記おわり:

NASにアクセスしてみました

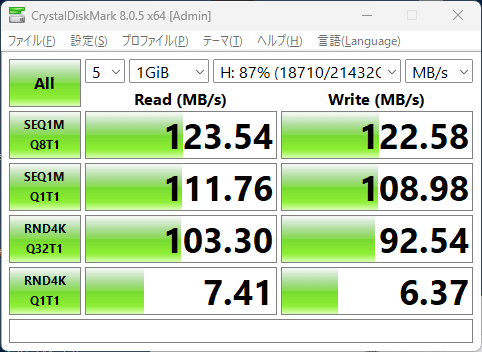

NASのフォルダをPCのネットワークドライブとして割り当て、CrystalDiskMarkを実行してみました。最初に1Gbpsの場合。

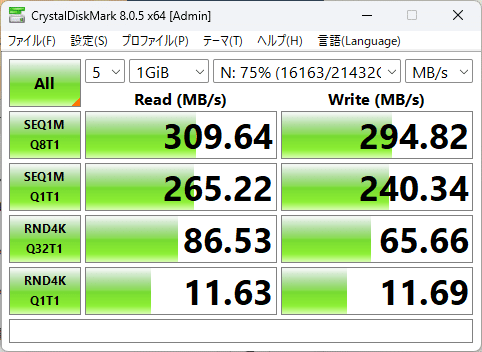

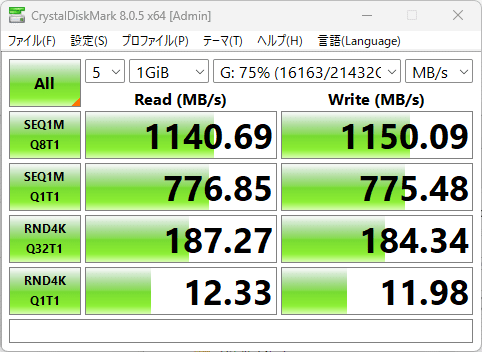

2.5Gbpsだとこうなりました。

ランダムアクセスの一部で遅くなってしまった項目がありますが、全体的には1Gbpsから2.5Gbpsになったらこのくらいの数字は出すであろうと思った通りの数字になっています。

「思ったほど通信速度が出なかった」といったAmazonのレビューもありましたが、1個4千円くらいのパーツなのでもう1つ買ってきて、使われているPCに挿してそれで2.5Gbps相当の速度が出るか確認するのが一番悩まなくて簡単な確認方法だと思います。これで速度が出なければPCとNASの間の問題でしょうから、例えばLANケーブルに2.5Gbps以上に対応したものを使ってないとか、スイッチングハブも2.5Gbpsや10Gbpsといったものを使ってなかったとかはありそうですし、NASは2.5GbpsのLANアダプターだけどPCは本体に最初からくっついている1Gbpsのままなんてこともありそうです。「パソコンの電源が入らないんだけど」と調べたら電源コードが抜けていたレベルの話ですし、簡単に確認できることなので、まずはそこから。

あとインテルのチップを使ったNICを調べていたときに知ったのですが、10Gbpsでつなぐ場合、55mまでならCAT6、100mならCAT6AでOKといったことが書かれていたのですが、いざAmazonでLANケーブルを買おうと商品ページを見ると、CAT6は1Gbps、CAT6Aは10Gbpsとなっており、55m、100mといった言葉は見つけられませんでした。値段もそう違いがないですし、変なところで悩むくらいならCAT6Aにしておくのが無難だと思います。私も最初は55mもケーブルを敷くような家に住んでないからCAT6でいいやと思ってCAT6にするつもりでしたが、上記のAmazonのページを見てCAT6Aにしました。

補足として、ドライブレターが違うのはネットワークドライブとして割り当てるときIPアドレスで割り当てていたので、切断して2.5Gbpsでつなぎなおしてエラーになったときに1Gbpsで再接続できなかったらやだなーということから別のドライブレターにNASの同じフォルダを割り当てています。

また使用済みの容量が2TBくらい違いますが、2.5Gbpsに変更する数日前にNASにあるファイルを誤って削除して「あっ」となったことからNASのゴミ箱機能を有効にしました。NASをAcronisのバックアップドライブにしているのですが、おそらくバックアップ後に削除するファイルがゴミ箱に移動して残ったのではないかと(ゴミ箱の中身は未確認)。Acronisは完全バックアップで300GBくらい。差分で数GBから数十GBといった感じ。バージョンチェーンスキームという、古いバックアップを自動的に削除してくれるバックアップ方法が数年前に追加されたのである程度以上のディスクスペースはとらなくなりましたが、1日1回のバックアップでもなんだかんだで数TBはディスクスペースを取るのでゴミ箱機能をやめたところ、16TBくらいまで減りました。

でもね・・・

最初に書いたとおり、1Gbpsに不満を持つようになったことから家庭内LANを10Gbpsにしようとアレコレ散財したのですが、その際Synology DS923+という、標準では1GbpsのLANポートが2つなのですが、2万円ほどの純正の10GbpsのNICを拡張スロットに挿すことで10GbpsになるってことでDS923+とNICとメモリとキャッシュ用のM.2カードを購入。DS918+と同じくHDDは8TBを4台積み、SHR-1(RAID 5相当)にするのに1日くらい。DS918+のデータをそのままDS923+へ移すのに2日ほどかかって(このときはUSB接続の2.5GbpsLANアダプターの存在を知らなかったのでDS918+は標準でついている1Gbpsのポートを使用。DS923+は10Gbpsに切り替え済みですが、DS918+の1Gbpsが10Gbpsになるわけはないので1Gbpsでデータ移行)、CrystalDiskMarkを実行したところ、以下のような結果を出しました。

この数字を見た後にUSB接続の2.5GbpsLANアダプターの存在を知りDS918+につけたので、DS918+の通信速度が上がったのは嬉しいけれど、この結果と比較するとなんともいえない残念な気持ちになりました。

ちなみにM.2は1TBのものを2つ購入して取り付け済み。キャッシュとして使う場合はRAID 1(データ保護あり)となるので1TBのキャッシュとなりますが、これを使えるように設定して同じくCrystalDiskMarkを実行した結果はこちら。

ビミョーにキャッシュなしの方が数字が上ですが、キャッシュにヒットするかなどの要因があるため、もう使い方次第としか言いようがないかと思います。

あとPCの内蔵HDDでCrystalDiskMarkを実行すると170MB/sくらいの数字を出すのですが、NASは同じくHDDなのにそちらの方が速いことに驚き、何でだろうと調べたところ、ざっくり言ってしまうとRAIDを組むとHDD4台同時にアクセスすることになり、1台のときよりも4台同時アクセスの方が転送速度も速くなるとのこと。

RAIDについてはHDDが1台お亡くなりなっても動き続け、ホットスワップに対応していれば動かしたままHDDが交換できて便利だね、という認識しかなく、転送速度については全く頭にありませんでした。

eSATAでPCに接続して使っていたのですが、上記リンクに書いた私のレビューを見ると、CrystalDiskMark 2.2によるベンチマークは以下の通りと書いてありました(単位はMB/s)。

シーケンシャル:Read 122.9、Write 47.51

512Kランダム:Read 109.7、Write 9.921

4Kランダム:Read 2.827、Write 0.173

15年前に使っていたPCのスペックが遅かったからなのか、eSATA接続していたけど何か他のことが原因なのか分かりませんが、このような数字を出していたので「RAID 5を組めばHDDが1台お亡くなりになってもなんとかなる」という認識のまま今まで生きていました。

NASに1Gbpsで接続していたときも上記のように120MB/sくらいの数字なので「1Gbpsの制限に引っかかって内蔵HDDと同じ数字が出ないんだな」と思っていたのですが、10GbosでのCrystalDiskMarkの結果を見て「えっ!?」となった次第。

無知な上に懐が寂しかったことからこのような事を知らずにいました。

確認のため、WikipediaでRAIDについて調べたところ、RAID 5の長所として「ドライブの台数が増えるほど高速化を見込める」とありました。

知識も大事だけど、最後は懐次第

2.5GbpsにするのはUSB接続型の2.5GbpsLANアダプター(4,000円前後)でお安いですが、同じくUSB接続で10Gbpsのものはないかと探したらこのようなものがヒットしました。

だいたい5万円前後と見た方がよさそうです。USBも10Gbps以上の規格のポートに接続しなければこれがボトルネックとなりますので(上記レビューを見ますと「5Gbps出ました」とあるのでUSB 3.0とかの5Gbpsのところに挿して使っているのではないかと思います)、デスクトップPCの場合、拡張スロットに挿すタイプの10GbpsのNICを買った方がいいような気もします。

あとAmazonで「USB 10Gbps LAN」で検索すると数千円で10Gbpsウンヌンというものが沢山ヒットしますが、これはUSBの通信速度が10Gbpsと言っているのであって、仮にLANポートがついていたとしてもそれは1Gbpsだったりしますので、よく確認して購入してください。

最近はインターネットとの接続が10Gbpsとか2GbpsとうたっているISPがありますが、家庭内LANが1Gbpsのままでは恩恵ゼロ。何度も書きますが10Gbpsや2Gbpsにしようと思ったらPCやらスイッチングハブやら全部同じ物かそれ以上のものを用意しなければいけないので、ISPの料金だけでなくPCやスイッチングハブなどにかかるお金も含めて諭吉が飛んで行ってもいいか検討する必要があります。

Wi-FiにしてもWi-Fi 6E対応となると、下記のWi-Fi親機もLANへの接続が10Gbpsとなるようなので「言っていることと違うじゃないか!」と怒る前に大きく深呼吸して、家庭内LANがどうなっているかの確認をしてから「こんにゃろー!」といくかどうか決めた方が自分とサポートの両方が気まずい思いをしないて済むかと思います。

ということでなんだかんだと書きましたが、最後は家庭内LANを全取っ替えできるかどうかの懐次第という、身も蓋もない結論となりました。善く善く財布と相談して決めて下さい。

ところでおいくら万円かかったの?(と長い駄文)

別記事でも書くつもりですが、家庭内LAN 10Gbps化にかかった費用は

PC用10Gbps NIC 約5万円(PCが2台あるので計10万円くらい)

10Gbps対応スイッチングハブ(8ポート) 5万円くらい

NAS: Synology DS923+(本体のみ) 約9.2万円

10Gbps対応NIC 約2万円

メモリ 16GB x 2枚 約2万円

キャッシュ用M.2 1TB x 2枚 約3万円

HDD 8TB x 4 約13万円

Synology DS918+用USB接続2.5GbpsLANアダプター 約4千円

LANケーブル CAT6A 3m 約700円 x 6本(ちょっと余分に) 約4千円

合計 約45万円

さらにNASの容量が足りなくなったよねってことで先日東芝の16TBのHDDを8台(約33万円)買いましたので、ざっくり80万円弱といったところでしょうか。

PC用のNICはピンキリで私が買ったのはインテルのチップを使ったモノ。安ければ1万円前後のもありますが、昔々のまだイーサネットのケーブルがイエローケーブルなんて呼ばれていた頃「インテルのチップを使っているものはCPUに負荷がかからないしかかっても2~3%程度だけど、蟹(RealTek)は20%くらいCPUを使うのでインテルだよね」というのがネットワーク関係の仕事だったりそういう情報を知っているマニア(?)の間での常識で、それでも蟹を選ぶのは「安い」から。個人でNICを買うならインテルを選べますが、会社の設備としてPCを購入した場合、機器の選択権の無い人達はインテルであることを祈り、蟹だったときは悲嘆に暮れました(2月に買ったドスパラのゲーミングPCのマザーボードに積まれていたチップが蟹で悲嘆に暮れました。カタログやマザーボードのマニュアルを見て事前に知ってはいましたけどね)。

今でも同じなのかは知りませんが、昔々の知識でインテルのチップを使っているモノを買いました。

仮にインテルのを選ぶ場合、インテルのページにどのチップがどのOSに対応しているかの表があります。

これを見るとWindows 11に対応しているのはX500シリーズだとX550だけ。X540やX520はWindows 11となってないので購入時は注意。AmazonのレビューでX540のチップを使ったモノだったと思いますが「Windows 11で使えなかった」というのを見ましたので、X550のものを買うのが無難だと思います。

もっともX550-ATは生産中止になっており、X550-AT2というLANポートが2つのものも2029年第1四半期で終了の模様。

Amazonで「ELX550AT」というチップを使ったものもありますが、インテルのページで検索したところ、以下の情報した得られませんでした。

この中の「インテル® イーサネット・コントローラー X550-AT、シングルポート、FCBGA、製品コード ELX550AT、MM#945964 製品コード ELX550AT、MM# 945983インテル® イーサネット・コントローラー X550-BT2、デュアルポート、FCBGA、製品コード ELX550BT2、MM#943742製品コード ELX550BT2、MM#943744、PCN 1」を読むと、「X700がオススメ」といったこと書かれているので、お金のある人はX700やX800へ(スペックを見るとオーバースペックで現時点では個人向けじゃないと判断できると思います)、無い人はX550になるかと思います。

といったことを書きましたが、私が書いたことを鵜呑みにせず、インテルのページに書かれているモノを読んで判断してください。ヴァン・ヘイレンのM&M'sチョコトラップが仕掛けいるかもしれませんよ。

インテル、蟹以外にもMarvellやBroadcomのチップを使ったモノもありますが、MarvellはQNAPというNASのメーカーのCPUとして使われていたなーという記憶しかありませんし、Broadcomは全く知りません。最近はTP-LINKという中華メーカーのネットワーク機器が目立ってきましたが、中で使われているものがなんなのかは私が調べた限りでは不明でしたし、それ以前に中華企業のネットワーク機器なので、知らぬところで何かしらの情報を抜かれているんではないかと勝手に想像して避けています。

10Gbpsでつながったとしても、実際に10Gbpsに近い速度で通信できるかは別の話。またPC用の10GbpsのNICを見るとヒートシンクが付いていることから熱々になるのはほぼ確定で、熱々でも通信速度が落ちたり最悪通信できなくなるのかも気になるところ。みなさんの大好きな情報戦です。

さぁ、1Gbpsより上の世界へおいでよ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?