将棋ウォーズ対局日誌 その13 第125回職団戦の将棋大会での対局

今回も前回大会に引き続き日本将棋連盟の主催で開催される「第125回職域団体対抗将棋大会」、通称『職団戦』に参加して来ましたので、自分の対局について振り替りたいと思います。今回は、なんと職団戦の記念すべき100周年の大会でした。非常に歴史ある大会の記念すべき節目の会に参加出来て光栄です。そもそも、大会のネーミングが古めかしいですし、いまは年2回開催の大会で、125回目で100周年などに、過去の歴史があることを推し量ることが出来ます。

なお、今回の指し手は、本コラムを執筆するに当たり、当日の対局を思い出しながら、後日に『ぴよ将棋』という将棋アプリで指し手を再現したものです。実際の大会は、アプリではなく、将棋盤と駒を用いて、対面で対局しています。また、各局面図は、全て下側が私となります。

□最初に

職団戦は、1チーム5名ずつで戦うチームの団体戦で、3人が勝ったチームが勝ちになります。大会は、参加チームが各ランクに別れて対局する形になります。今回の職団戦では、個人成績としては2連勝の後に負けてしまい、残念ながらチームも3回戦で負けてしまいました。自身の3局の対局を振り返りつつ、ポイントと思う局面を、ご紹介したいと思います。

今回は、前回の大会でチームの成績が良かったため、1つ上のクラスに昇級していて、Bクラスでの対局でした。大会では、クラスは最上位のSクラス、その下にはAクラスがあり、以下は、B、C、D、E、Fクラスとランクで別れています。Bクラスからは、チェスクロックを用いた対局となり、AクラスとBクラスは持ち時間は30分の切れ負け(先に持ち時間が無くなった方が負け)です。一説には、Bクラスだと平均三段くらいの棋力のようです。

Bクラスでのチェスクロック使用の対局は初めてのため、まずは、基本的なチェスクロックを押し忘れずにちゃんと押すこと(押し忘れてるとやがて時間切れ負けする。。)と、チームで1勝して、降級を免れるのが目標でした。そういう意味では、無事に目標達成です😊。チェスクロックはやっぱり何回か押し忘れちゃいましたが。。😅

職団戦では、毎回のことですが、「チームで1勝、個人で1勝」というのが参加者の掛け声、目標になっています。やはり、参加する以上は、なんとか1勝はしたいものでして、どのチームの参加者も皆さんが思う所だと思います。幸い今のところ、毎回この目標は達成している気がします。

今回は、私の作戦としては、相手の持ち時間切れ勝ちは目指さない、また、時間切れ負けはしないように、早指しでどんどん指すでした。あとは、盤面を広く見て指す、仕掛けれると思ったら思い切り良く行く、という方針を事前に決めていました。ただし、将棋の技術的には、特に準備したものは無いため、相手に合わせて指すくらいしか、戦法や戦型は何も準備出来ていませんでした。ここは、残念ながら、後から対局時に実際に後悔する事態になってしまいます。

□先手三間飛車急戦への対抗

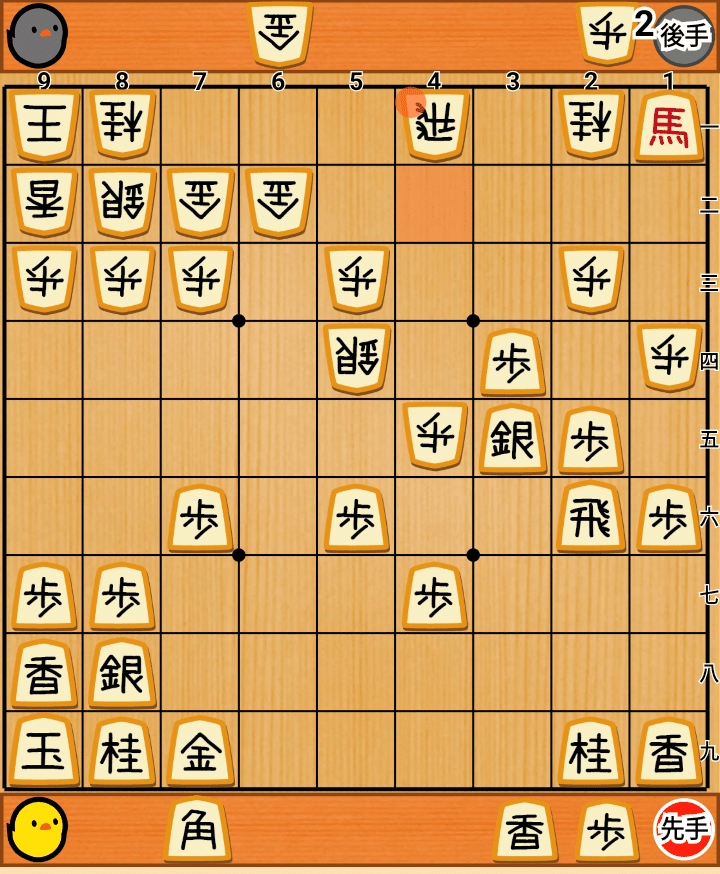

職団戦の1局目は、私は後手番となり相手の方が三間飛車に振って来られました。お相手の方は少し前までAクラスでも戦われていたという私よりも少し世代が上のベテランの方でした。先手の駒組みの雰囲気から、急戦、早い軽い捌きを狙われている印象でした。私は将棋は感覚派のため、そういう気配は、なんとなく察することが出来ます。そのため、角道を空けずに玉の囲いを優先してみました。いま先手が▲7五歩と指した所です。

ここまで玉を囲えたため、この第1図の局面で△3四歩と角道を開けました。やはり早速先手から動いて来て、飛車先の歩と角交換に来られ、以下の第2図の局面になりました。

そして、対局中は、もちろんこの局面も想定局面としては考えていて、もし、この局面になれば、狙いの厳しい反撃を用意していました。

狙いの反撃は、以下の第3図の△6五角です。これで先手の動きを咎めることが出来ました。この後、先手が飛車を何処に逃げても、8筋からの突破が出来そうです。

対局後の感想戦では、お相手の方はこの手は全く読んでいなかったそうで、うっかりされてしまったそうです。

少し進んで、以下の第4図の局面は、いま先手が▲6六歩と後手に角成りを催促した所です。この手は私は全く読んでいなかったのですが、指されてみて、とても良い手だなと関心しました。他に指す手はなく、相手の注文通り△8七角成りと指しました。

この局面は、次に後手は、飛車が桂馬をダイレクトに取って成り込める形のため、先手はなんとかして飛車成りを防ぐ必要があります。例えば、1番自然に指すならば、▲8七歩と打ち、△同角成り(以下の参考1図)などです。

上記の第4図から▲8七角成の局面と、下の参考1図は、似てるようですが、実際にはかなりの違いがあり、本譜の進行は、先手からみると参考1図の進行に比べれば、かなりましだと思います。理由としては、▲6六歩がついてあるから一手得(次に銀が上がったりも出来る)していて、持ち歩が2枚あり(相手に1歩渡してない)、比べれば一歩得しているからです。

本当に細かい所ですが、将棋では、こういう細かい損得の差が、最後には大きな違い(歩の数が1枚足りる足りない、玉が詰む詰まない等)となって表れます。

参考1図 仮に自然に歩を打って守った場合

第4図より△8七角成→▲7二歩→△8八歩と進んで、以下の局面になりました。お互いに歩で桂馬を取る展開になりそうですが、この後に2手かけて桂馬を取る先手と、1手で桂馬を取れる後手では、その差は大きく、さらに差が広がっていきます。

少し進んで、以下の第6図が、8一にいた先手のと金を、竜で取り払った局面です。お互いにと金で香車を取り合うのではなく、望めば後手だけが香車を取れる局面にしたこの竜引きの1手が冷静な好手だと思っていました。この局面を形勢判断すると、以下のような状況です。

先手の良いところ:

・王が硬い(かつ、後手より一路遠い)

・後手の玉型は、壁銀の悪形

・手番を握っている(次は先手が指す番)

後手の良いところ:

・と金がある

・竜を作っている

・先手からの分かりやすい攻め筋が無い

・後手からは分かりやすい攻め筋がある

(と金の活用や、飛車打ちや、竜入り等)

・1歩得(駒得、かついずれ香車も取れそう)

だいぶん後手が優勢だとは思いますが、将棋は、1手先に相手玉を詰ました方が勝つゲームのため、玉の硬さ(や遠さや広さも)というのは最後に生きてくる大きな貯金のようなもののため、このような本気の大会では油断は禁物です。とはいえ、感覚派の私はすぐに楽観視や油断をしがちな悪い癖があります。

なぜ香車を取り合わない形にしたのかというと、自分の玉は相手玉よりも固くないため、単純に相手に香車の持ち駒を増やして先手から攻めやすくさせたくなかったのと、後手側の武器である「と金」を中央に働かせたかったためです。と金で香車を取るのではなく、内側に寄せていき(△8二と金〜△7八と金〜)、飛車打ちからと金とのコンビネーションで、相手の金か銀と交換させたいという考えです。将棋の格言では、「と金の遅早」といいます。本譜では、この構想が実を結び、後から実際に5八にいる金と交換することが出来ました。

対局はかなり進み、以下の第7図の局面となりました。終盤戦です。ここでは、①△5七歩、②△5九竜寄る(右側の竜)、➂△5七桂の3つの手を考えて、ここが決めどころだなと思い、次に1番強く踏み込んで攻めていけそうと感じて、ここで➂△5七桂打ちを選びました。ただし、このまま次に4九桂成りと指すと6八の竜を4六にいる馬で抜かれてしまう形のため、まだ一工夫は必要そうです。

実戦は、上図より、△5七桂→▲5八金→△同竜→▲同歩→△4八金打ちと進み、以下の第8図となります。これで先手玉は、美濃囲いが崩壊し、もはやまともな受けは効かない形となりました。先手に残された手段は、玉を端や上に上がって粘りながらの最後の一勝負です。

以下の第9図は最終盤の局面です。先手からも最後の追い込み、反撃を受けて、いま▲2一飛車と打たれた局面です。

こういう最終盤の詰む詰まないの局面では、絶対に指しては駄目なたぐいの手は、詰む詰まないに関係しないただ駒を守るだけのような手です。次に王手で銀を飛車で取られたくないからと、ただ2ニの銀を守るだけの△3一銀打ちのような手は駄目な手です。

この局面はまだかなり差が開いているので、それでも勝てるかもしれませんが、持ち駒の銀が無くなれば、戦力不足で相手玉を先に詰ますことが出来なくなるかもしれません。持ち駒を使い無駄に受けるのは、貴重な攻め駒がなくなり、攻めが遅れたり、切れたりして、逆転負けに繋がる可能性があります。この局面では、仮に飛車で銀を取られて竜になり王手をされても、△3二歩打ちで受けておけばなんでもありません。

考え方としては、仮に次に飛車で銀を取られたり、このままの形で先手から攻められたら詰まされるのか、自玉は詰めろかどうか、相手玉は詰めろかどうか、どの詰めろが一番防がれにくいか、どちらが早く詰ませれるかの発想(良く言われる速度計算)です。

そこで、この上記の第9図の局面では、①△5四金(次に△2七竜の詰めろ)、②△3四金(次に△2八銀打ちからの詰めろ)、➂△2五桂打ち(まず王手して玉を上がらしてから)など、いくつかの手を考えましたが、1番手堅いと思った②△3四金と詰めろをかけながら銀を外す手を選び、勝ち切ることが出来ました。

本局では、第3図で一瞬の隙を見逃さずに反撃したこと、第6図でのと金を活かした後半戦への構想を描いたこと、第7図で踏み込む強い手を選べたこと、第9図でびびらずに冷静に勝ちを読み切ったことが勝利の要因だと思っています。序盤の大量リードを最後まで活かして上手く指すことが出来たと思います。

□後手向かい飛車穴熊への対抗

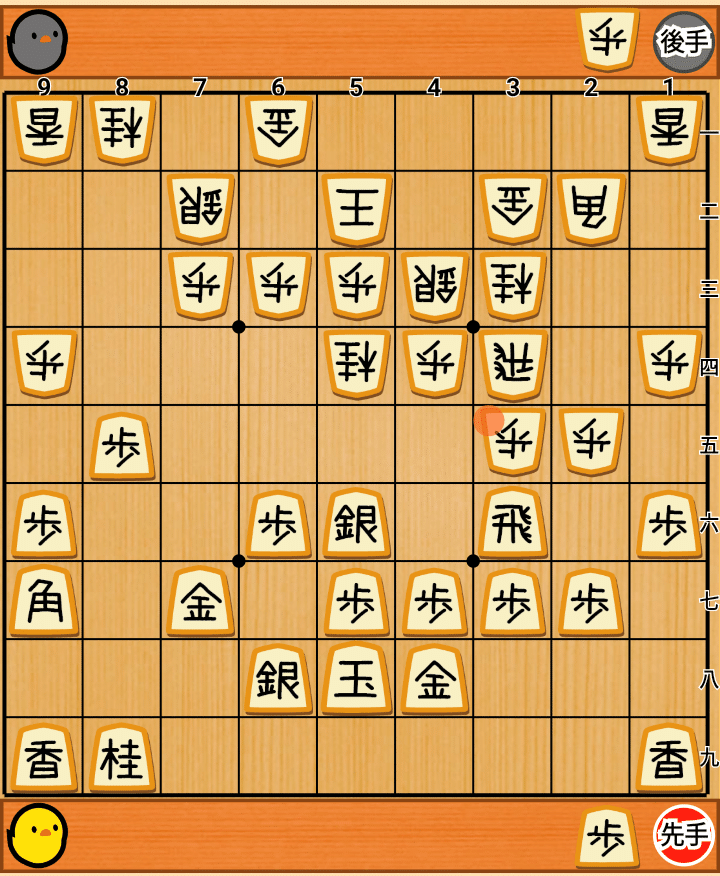

第2局は私は先手番で、後手の方は、向かい飛車に飛車を振って穴熊に潜って来られました。前局に続き「振り飛車対居飛車の対抗形」の戦いです。お相手の方は私よりもかなり若い世代の方で、対局中の駒組みや対局後の感想戦での会話などから、かなり穴熊の戦いに慣れている印象を受けました。今度のお相手も玉を囲った後には、振り飛車からどんどん攻めて来そうな姿勢や駒組みだったため、こちらも同じ穴熊で対抗しつつ、警戒しながら駒組みを進めました。将棋では感覚派のため、こういう感はだいたい当たります。

以下は、後手の振り飛車が、あわよくば3六の歩をかすめ取ろうと銀を上がって来たところです。牽制というか、ちょっかいを出したや、相手の応対の動きを様子見したみたいな手ですが、こういうたぐいの手は結局は後で銀がバックして手損をするため、個人的には手持ちがしたい局面や、次に何か具体的な狙いがない局面ならばあまり出ない方が良いと思っています。

上記から、▲2六飛車→△5四銀となり、以下の局面です。自玉は穴熊ですし、囲いは完成しているため、ここでは、狙っていた仕掛けがありました。

上記の第2図の局面から、▲3五歩と仕掛けて、△同歩→▲4六銀(以下の第3図)と進みました。実はここまで来ると、既に後手は3筋がちょっと受けにくい形となっていて、早くも先手が一本取った形です。

とはいえ、お互いに玉は硬い相穴熊戦ですし、先はまだまだ長いこれからの勝負です。おそらく、玉の硬さだけ評価すると、金が浮き駒になっていない分や、金が横に並んで低く構えている分だけ、先手よりも相手の後手の方が玉は硬いです。

上記の第2図からは、先に3五歩と突き捨てしてから銀を上がるのがポイントです。歩の突き捨てせずに先に銀を上がると後手に△4五歩と突かれ、せっかく上がった銀がバックしないといけなくなります。突き捨てがあれば、△4五歩には▲3五銀と前に出ることが出来ます。

お互いに3筋から6筋で攻め合い以下の第4図の局面になりました。先手の攻めの方が1手早く、後手はちょっと困っています。ここで角を逃げるか、角を切って金を取るのか、どちらも苦しいが、どちらの方がまだチャンスがありそうか、そういう選択です。

後手は△6六角と角を切って来て、以下の局面に進みました。穴熊戦では、角よりも受けに効く金の方が価値が高いことが良くあります。この局面で以下のような形勢判断をしていました。

先手の良いところ:

・駒得(金と角+香車の交換)

・手番を握っている

・分かり易い攻め筋がある

(▲7七馬から▲3三歩成、▲2四歩等)

・後手の飛車が不自由

(一筋の下段にいないと桂馬が取られる)

・後手からの分かり易い攻め筋が無い

・7七馬と引けば、自玉が馬付き穴熊で固くなる

後手の良いところ:

・玉が硬い(金魚3枚の穴熊+下段飛車付き)

・金を手持ち(穴熊の玉をさらに固く出来る)

・現状先手の飛車は攻守共にそんなに働いていない

以上により、局面としては、かなり先手が優勢だと思いました。

ただし、穴熊で玉の硬さは相手が上なので、終盤で逆転されないように攻めていく必要があります。仮に、このあと盤上の右辺の飛車と銀をお互いに交換して持ち駒になる展開になったとすると(例えば、以下の参考1図)、もうそれだけで後手の方が指しやすくなりそうです。

以下の参考1図は、後手番ですので次に△4一飛車から△6八歩や、△3九飛車から△2九飛車成りなどの分かりやすく厳しい攻めがあります。さらに、後手は△6一歩と底歩が打てます。これは、後手の固い玉型が生きる展開です。

本譜は、当然上図のような進行にはならず、以下のような局面に進みました。相手はさらに香車が良い位置に設置出来ていて、だいぶん差が縮まっているかもしれません。ここで、いま打った▲5一角が、実は狙っていた厳しい攻めの手です。

もしこのまま放置して△5八角成などの攻めの手を指すと、▲6二角成り→△同金→▲7一銀となり、自然に指していくと、以下の参考2図のような局面となり、先手が勝勢となります。

本譜は、後手が△6一歩と受け、その後、角が4九に成り込んで飛車を追う形となり、相手からの攻め手の流れに合わせて自然に応対しながら、いままで横での受けに使っていた飛車を、今度は縦の攻めに使える展開になりました。感想戦では、この飛車を追い回したら、攻めに活用されてしまったのは、お相手の方の読みにはなく後手の誤算だったようです。

実は、以下の▲5四歩は、第6図の少し前の局面で、▲5五歩と△5四角を追う形であえて歩を突いたときからの構想(▲5三歩や▲5ニ歩からのと金作りが狙い)でして、どこかで指すと狙っていた待望の1手です。

後手は、△5ニ金打ちと受けて来ましたが、強く▲5三歩成りと指して(以下の第8図)、ここまで進むと既に先手の勝ち筋に入っている印象です。

上図から、△同金→▲同馬→△同金→▲4二飛車上成(4五の飛車が)→△6二金と進み以下の第9図の局面になりました。ここでは、分かりやすい決め手があります。

上図局面から▲6二同竜→△同歩→▲7二銀(次に▲8一飛車成までの詰めろ)と進み、以下の第10図の局面になり、先手はもはや適切な受けがなく、受けても1手1手となります。実践もこの後幾ばくもなく詰まして勝ち切ることが出来ました。

本局では、第2図の仕掛けのタイミングで機敏に仕掛けることが出来たこと、第6図で相穴熊での相手玉を見据えた攻撃の手を指せたこと、第7図の急所の歩つきを狙う構想を実現出来たことなどが、勝因だったと思います。

□恥ずかしい相掛かりでの完敗

職団戦の第3局は、先手番となり、今大会では初めての「相居飛車戦」となりました。私の誘導で、相掛かりの戦いになりました。本来は、相居飛車戦こそが私の最も得意な形のはずにも関わらず、今回は特に狙いや指したい手があったわけでもなく、なんとなくふわふわと指してしまい、勝負どころなく序盤の駒組みで大差となり負けてしまいました。これは、将棋での棋力の差の現れでもあり、大変情けない負けとなりました。

私が過去に良く指していた、経験や知識がある相掛かり戦は、例えば以下の参考1図のような直ぐに飛車先の歩を交換して、飛車は下段に引き、銀が上に上がっていくようなオーソドックスな棒銀戦法です(もしくは、▲4七歩〜▲4七銀〜▲5六銀の腰掛け戦法も)。棒銀だと、以下の参考1図から、▲2七銀〜▲3六銀のような形で、飛車を下段にして、銀を繰り出して行き、最初は右辺で押し引きするような戦い形です。どうせ同じ負けるにしても、当然、このような経験が生きて自分の力が出せる形を選ぶべきでした。

一方で、近年のプロ棋士での相掛かりの流行は、直ぐに飛車先の歩を交換せずに、相手に横歩を取らせたり、飛車を中段に浮いたりだったりしています。このため、全然最新定跡とか勉強してないし、知らないくせに、見様見真似で似たような指し手を選んで指してみました。本譜は、以下の第1図の局面に進みました。

相手の方やは、私よりはるかに若く、相掛かりを後手番で受けてたつくらいなので、最新定跡とかもしっかり追いついてそうな雰囲気は感覚的には感じ取っていたくせに、そこを意識せず指し手を選んでしまい残念でした。対局中は、単純に2連勝していたことで、なんかいけそうな気分になってしまっていたのかなと思います。相変わらずのお気楽ぶりです。

上記局面から、お互いの駒組みが進み以下の第2図の局面となりました。先手の構想は金銀を盛り上がり、相手の飛車を抑え込みにいくような構想です。しかし、この構想がそもそも破綻していました。低く構えた型の後手から的確に動いて来られて、うまく咎められてしまいました。

後手からの△2四歩がとても良い反撃で、先手としては、もう早くも一本取られてまいったという感じです。ここでは、形勢判断して、早くも大劣勢を悟りました。。

とはいえ、今考えれば、この局面からでも、▲4五桂馬と跳ねるとか、本譜と同じ進行で▲同歩→△2五歩→▲4六飛→△2四飛(ここまでは実戦の進行)の後に、すぐ▲4五桂馬と跳ねるとか、桂損しないように、読みを入れて指せば、実際の進行ほどは酷くはならず、苦しいながらもまだまだ対局は続いたと思うのですが、必要以上に悲観もしてしまい、なにより全然手が読めませんでした。このあたりが、対局の実践不足や戦型の経験不足を感じます。

先手の良いところ:

・特に見当たらず。。

後手の良いところ:

・手番を握っている(いま仕掛けてる所)

・分かり易い攻め筋がある(2筋、3筋)

・飛車が横にも縦にも働いている

・先手の角が2重に止まり全く働いてない。

・先手の桂馬の頭に守りの歩がない

・持ち歩の数が多い(3歩対1歩)

・相手からの分かりやすい攻めが無い

ということで、ここで戦意が消失し、少しだけ進み、以下の局面で投了しました。指すとすれば、▲4六飛車→△同桂馬→▲同歩ですが(他にも、非常手段で▲4五銀→△同歩→▲5六飛車とか銀を捨てる代わりに飛車だけを逃がすとかもありますが。。)、桂馬と飛車の交換で、目指していた金銀盛り上がっての抑え込みの展開に出来ず、食い破られた形ですので、ここからは、もはや差が広がるばかりで、投了はやむなしです。自戒を込めてあえてこの局面で投了図としました。私の飛車が泣いています。

上記で、私が投了前に最後に絶対に指したかった手は、局面には全く関係ない▲8五歩と、▲9七角です。何故かというと、この角が死んだままの局面が可哀想で耐えられ無かったからです。良くも悪くも、無意味かもしれませんが、これが、私の感覚、価値観、美学です。将棋では、投了図に性格が表れるとかも言われたりします。

もし、いま出来る最善を指す、飛車を取られないようにと考えるとかだと、変えて、▲5五銀から▲5六飛車とかもあるかと思いますが、すでに桂馬損ですし、それはそれで長引くだけ、また別の厳しい攻め筋があるだと思います。

感想戦で相手の方から言われたのは、先手の角が1手では使えない形だったから、飛車側の全ての後手の言い分が通った形になったからというようなコメントを頂きました。まさにその通りだと思います。そもそもの盛り上がって持久戦を目指していく構想がおかしかったですし、途中でもっと仕掛けたり、動くべきでした。お相手の方が私よりはるかに強かったんだと思います。

本局は、自分の経験値が無い良く知らない流行形を指してもなんとかなると考えた根拠の無い甘い考えと、自分で誘導しておきながら、もし相掛かりになったら、どんな戦型を指すとかの事前の作戦の準備や考えが無かったのが、大失敗でした。結局、いつも行き当たりばったりになっている気がします。。

また改めて、自分の甘さ、そして、一発勝負の職団戦の怖さを学ぶことが出来ました。

今回の大会で、3局の対局を頂いた皆様、ありがとうございました。大変勉強になりました。

□今回のまとめ

結果は、前回大会と全く同じ3回戦で負けという結果となってしまいました。第1局目、第2局目は、序盤で仕掛けてリードを奪い、そのまま終盤まで上手く指すことが出来ましたが、第3局目は、自ら地に足がついていないような線型をなんとなくで選んでしまい、あっさりと序盤で負けてしまい、悔いが残る形となりました。

今回の反省は、やはり大会に向けての事前の準備です。冷静に考えても、いまは得意戦法と呼べるものがなく、そもそも対局自体をほとんどしていないため、次回大会に出る場合には、事前に対局準備もして、指したい戦法、得意戦法を用意しておきたいと思います。

最後に、会社の将棋部のメンバーの皆さんと一緒に対局が出来て、普段会えないようなメンバーに会えて、また対局後の打ち上げも出来てで、おかげさまでとても楽しい1日を過ごすことが出来ました。皆様、本当にありがとうございました!(あと最近ずっと幽霊部員ですみません。。)

最後までお読み頂きありがとうございました。😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?