将棋ウォーズ対局日誌 その10 第123回職団戦の将棋大会での対局

今回も、番外編です。久しぶりに日本将棋連盟の主催で開催される「第123回職域団体対抗将棋大会」、通称『職団戦』に参加して来ましたので、その対局について振り替りたいと思います。

なお、今回の指し手は、本コラムを執筆するに当たり、当日の対局を後日に思い出しながら、『ぴよ将棋』という将棋アプリで再現したものです。実際の大会は、アプリではなく、将棋盤と駒を用いて、対面で対局しています。また、各局面図は、全て下側が私となります。

□最初に

今回の職団戦では、チームが勝ったおかげで、全部で4局指すことが出来まして、個人では運良く4連勝することが出来ました。ここでは、自身の対局から2局目、3局目、4局目の3局について、ポイントと思う局面を、ご紹介したいと思います。

職団戦では、誰もがチームのために勝ちたいと強く思うところでして、勝つために得意な戦法をぶつけてくる方、序盤から狙いの急戦でバンバン攻めてくる方、持久戦でじっくり指す方、序中盤で出来るだけ時間を使って最後の秒読み勝負に持ち込みたい方、最後まで粘りに粘る方など、色々なタイプの方がいます。

個人的には、振り飛車党のような何か得意な指したい戦法があるわけでもなく、基本的に居飛車党でそのときの気分次第で相手に合わせて指すタイプの私としては、こういう大会は、毎回どうしようかなと少し困ります。。

そこで、今回は、技術面の戦術的には、相手が居飛車で、私が先手番ならば、相掛かりか矢倉を目指す。後手番ならば、相手の戦型に合わせてその戦型を受けて立つ。もし相手が振り飛車ならば、普通の角道を止めた守備的な四間飛車や三間飛車ならば穴熊の持久戦を目指す。相手が攻撃的な角交換振り飛車や中飛車や向かい飛車ならば、急戦系や抑え込み系の厚みを活かす展開を目指すという戦型のイメージだけを事前に決めていました。

従来は、試合前にはいつも色々考えつつも、結局、相手が居飛車か振り飛車かも、自分が先手番か後手番かも分からないため、いつも出たとこ勝負、そのときの相手の出方と自分の気持ち次第でという感じだったので、ここが、前回までの教訓を生かしたポイントです。(その影響からか、過去には後から自分でも、こんな大事な本番の対局で、何で得意でもなく、指したいわけでもない、こんな将棋を指してるんだろうと思うときすらありました。。)

そして、メンタルの気持ちの面では、常に盤面を広く見て指す(飛車や角の筋に気をつける、2歩に気をつける、遊び駒を活用する、受けも攻めも考える)、1手1手落ち着いて考えてから指す(直感で指さない、形で決めて指さない、手拍子で指さない、読みを入れる)、自ら暴発したり諦めたりしない(見切り発車の仕掛けをしない、負けを早めたり確定させるような素直な指し方はしない、粘り強く息長く指す)と、決めていました。久しぶりの大会、対面での対局で、対局前は全く勝てる気はしませんでしたが、出る以上は、勝つつもりで頑張るしかありません。。

こちらのメンタル面は、大会時には毎回、何か自分なりのテーマを決めていて、盤面を広く見てや、迷ったら自分の指したい手を指す、最後まで諦めない、手拍子で指さない、7手先くらいまでは読んで指すとか、その時々で対局に対して何らかの心の拠り所を決めていた気がします。そして、思い返せば、中でも盤面を広く見ては、いつも入れてる気がします。

実は大会時に座る椅子も、私は、いつも最初に少し後ろに下げて距離をとって座るようにしてます。他の対局メンバーよりも少し後ろにいるのが、後から対局中の写真などを見せて貰っても分かります。その方が将棋盤との距離がある分、視界が広がり、自然と盤面全体を見れる気がするからです。これは人それぞれなので、盤面に近い方が秒読みで指しやすいとか、盤面に近い方が読みやすくて気合いが入るとか人とか人によって異なると思います。

□相手の攻めを切らして反撃して勝利

職団戦の2局目は、私は後手番となり相手の先手の誘導に乗り角換わりの将棋となりました。私自身が不勉強で角換わりの最新流行形や定跡をあまり知らないため、力戦系を目指して右玉にしました。知らないなら指さなければ良いと思われるかもしれませんが、得意じゃないからといって、相手の角換わりを避けて他の指し方を指すようでは、まるで逃げてるようで、最初から気持ちで負けてるようで嫌という個人的な思いからの選択肢です。

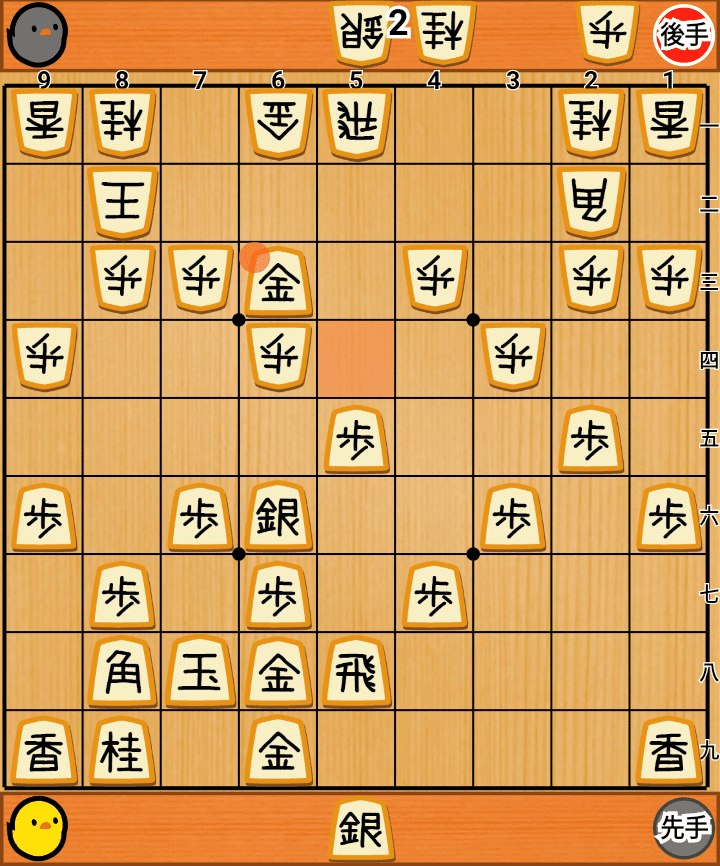

いまお互いの駒組みが概ね終わり、以下の図が先手が▲4五桂馬と跳ねて来た局面です。後手はどこに銀を逃げるかですが、△4四銀なら相手の桂頭に銀が備えていて無難、△2二銀なら相手の飛車先に備えて守備的、△4ニ銀なら後からの相手の桂馬取りを見せて攻撃的かなと思いました。

本譜は、少し考えてから、相手の攻めを呼びこんでしまう怖い面もありますが、良さを求めて△4ニ銀を指しました。

以下の局面は、相手が飛車先の歩を交換してきて、後手の私が△4四歩と指して桂馬取りをみせた所です。こうなると、先手はこのまま桂損は出来ないため、先手も何か仕掛けて暴れてくることになります。例えば持ち駒の角や歩を打つや飛車を使うなどです。

以下の局面が、先ほど△4ニ銀を指したときからの狙いの1つの銀上がりです。飛車が逃げると桂得が確定します。仮に▲3五飛車と逃げると、今度は、△2五角のような筋も生じてしまいます。

先手も桂馬がいるうちに何かしようと、飛車を切って角を打ち込んで来ました。仮にもしこの角を△同金と取ってしまうと、すかさず▲同桂成となり、受けに適した金銀を持っていない後手は、たちまち負け形となります。

以下、そこで桂馬を取り切り、先手の攻めが切れてしまった形となり、後手が優勢となりました。とはいえ、薄い玉形で、飛車と玉が近い悪形(相手に攻められたとき玉と飛車を一緒に攻められる。王手飛車取りの両取りがかかりやすい。)でもあるため、後手は丁寧に指す必要があります。

少し進み、反撃の狼煙として、相手の玉頭を攻めた以下の△8六歩が、本局の自慢の1手となります。

ここは手の広い局面で、△8四桂馬打ち、△2八飛車打ち、△5九飛車打ち、△3三銀、△8六桂打ちなど、色々な指し方があるかと思いますが、△8六歩が一番自然で厳しいのではないかと思いました。この△8六歩を指したいために先に△4六歩と指して1歩を補充し、▲同銀の交換を入れています。ここで3歩ないと出来ない攻め筋があります。

以下が8筋の継ぎ歩攻めから、△8六歩と歩を垂らした局面です。放置したら、△8五桂馬や△8五飛車などから攻めていけて、▲同銀ならば、△5九角が金銀両取りとなります。

本譜は、以下の狙いの△5九角打ちが見事に決まり、後手が優位を拡大することに成功しました。このあとも、丁寧に攻めたり受けたりしながらバランス良く指すことが出来て勝利することが出来ました。

本局では、第一図や第六図の選択肢の多い勝負所の局面で、ちゃんと先の見通しを考えてから、自分らしい手を選んで指すことが出来たのが、勝利の要因だと思っています。

□中段玉でギリギリしのぎ最後は即詰み

第3局は、私は後手番で、先手の方が右四間飛車からの急戦でどんどん攻めて来られてしまい、私も飛車を振り四間飛車に構えて交戦しましたが、相手の攻めが炸裂し、成り駒も作られて、玉が追い詰められ、そのまま負けていても全然おかしくない対局でした。

私の唯一の主張点は、相手は駒損の攻めであり、飛車は攻めには働いていない(飛車を捌かせないようにだけは意識して指していた)ため、相手からの早い攻めはない点でした。また相手玉も自玉も囲いには入っていないので、このため、あわよくば、なんとか手数を稼ぎつつ、相手の王様を包み込むように的確に反撃して仕留めたいという狙いでした。

以下の局面が最後の局面で、私の後手番の△7七金打ちにて、相手の玉が詰み筋に入った局面です。もしここで相手の先手の手番ならば、自玉は、▲8四角打ち迄の分かりやすい1手詰めで負けてしまいます。このように将棋は手番が重要なことが良く分かります。

対局中は、全部の選択肢を全て詰みまで読み切ってはいませんでしたが、相手玉と攻め駒の配置、自分の持ち駒からして、経験上や直感的に絶対に詰むと思っていました。

唯一少し迷ったのは、▲7七金打ちから入るか、▲7七銀打ちから入るかです。どちらでも詰むかもしれませんが、もしかしたら中には詰まない変化があり、どちらかしか詰まないかもしれません。本局では、後から△9七玉や△5八玉となったきに、▲8八銀打ちや▲4九銀打ちがないと詰まない可能性があるかもと感じて、銀を残しておいた方が良いと思い、▲7七金打ちからにしました。

本当は、全部の逃げ方や詰まし方を読み切って指せたら強いですし、かっこ良いのですが、この辺りにまだまだ終盤力不足(詰将棋力が足りない、先まで読めない、読もうとする根気と忍耐力がない)を我ながら感じてしまいます。。

まず、先手は玉が逃げるとすると、①▲7九玉、②▲5九玉、➂▲5八玉の3箇所です。①は、△8八金まで。②は、△4九飛車→▲同玉→△3八金打ち→▲5九玉→△4八金まで。➂は、△4九銀→▲5九玉→△4八銀成り→▲同玉→△3八飛車→△4九玉→4八金まで。などでいずれも詰みとなります。

よって、本譜では、△7七金を▲同銀と取って来られて、△同歩成、▲同玉となり、△7六歩と打ちました。以下がその局面です。私の後手玉は攻められて、逃げてきて、追い詰められて、7五にいるのですが、最後に玉が相手玉を詰ますための要の攻め駒となりました。そして、持ち歩の最後の1歩です。まさに一歩千金です。ここに金銀を打たずにすむのは心強く、最後に金銀が1枚足りなくなることもなさそうです。

以下は、飛車を打って王手をした局面です。相手の持ち駒は、角と金しかないため、どちらを受けても、飛車切りから持ち駒にして、後は豊富な持ち駒で詰ますことが出来ます。

最後に隅っこで遊んでいた馬まで働き、王手することが出来ました。この馬は、元々は、1八飛車や5六銀などを狙って2九に打った角が飛車を取って馬になっていたものです。先手は、角を取り返す手は間に合わないや危ないやぬるいとみて、馬を放置したまま、他の攻める手を選んでいました。このように遊び駒を活用して指すことが出来たら、とても気持ちが良いです。😊

まさに勝ち将棋鬼のごとしです。このあとは持ち駒を使って後手玉を詰まして勝利しています。

本局では、序盤は相手から攻め込まれてかなりまずい展開でしたが、それでもなんとか相手の飛車だけは働かせないように、出来るだけ相手に駒を渡さないように反撃して耐えつつ(金や銀の駒を渡すと先にこちらの玉の方が追い詰められ、詰まされて負けてしまうから)、最後に運良くなんとか相手玉を詰ませることが出来たのが良かったです。

□中飛車を2枚銀で抑え込んで終盤勝負

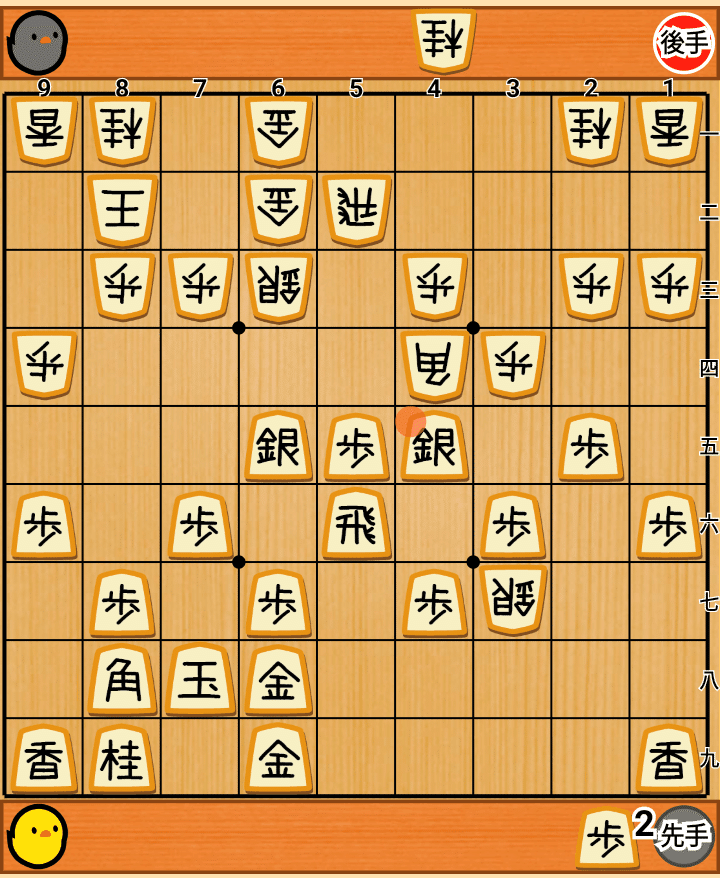

職団戦の第4局は、今大会では私が初めての先手番となりました。相手は、今大会初めての振り飛車で、中飛車対居飛車の対抗型となりました。

専門的に言えば、後手のゴキゲン中飛車への先手の超速3七銀からの2枚銀対抗型というような戦型です。後手の中飛車側の飛車角が捌けるのか、働くのか、または、先手の2枚銀の厚みで相手の飛車角の抑え込みが成功するのかが、勝負のポイントです。また、先手の居飛車側は、玉が薄いですし、相手玉よりも戦場にも一路近いため、まともな攻め合いは負けてしまいます。

以下の局面は、お互いの駒組みが概ね終わって来た局面で、そろそろ戦いが始まるタイミングの局面です。

考えていたのは、▲8六歩→▲8七玉→▲7八金上や、▲7七角→▲8八玉→▲7八金上など自玉の囲いの整備か、あるいは、ここで攻撃で、▲4五銀の仕掛けかです。一応先手番なので、▲5九飛車→▲5八飛車や▲2八飛車→▲5八飛車などを繰り返すような千日手模様の手待ちは考えませんでした。相手には△6ニ金、さらに穴熊に強化など玉の囲いをさらに固める手があり、後手側だけが良い形になるからです。

自玉は一応引き締まった良い囲いの形になっていますが、相手の玉は、まだ6一金が7二金と上がっていない未完成の状態だったため、ここが本局の仕掛け所だと判断し、▲4五銀と銀をぶつけていきました。この手が本局の決断の1手です。

ここでは、△同銀か△6五歩のどちらかだと思っていました。そして、ここで△同銀だと▲同桂以下で、先手が良くなるはずと思っていました。

以下の3つの局面は、先ほどの上の図から△同銀→▲同桂以下の少し進めた読み筋の想定局面です。手順は省略しますが、展開としては、以下のような局面を読んでいました。特に参考三図では、相手の金が6一にいるのがマイナスになっている変化であり、こういう相手の弱点をついた形が現れると仕掛けが成立している気がして気分が良いです。

よって、後手は同銀とは取らず、以下は、後手の切り返しとなる△6五歩の突き出しです。今度は先手がこの歩を▲同銀と取ってしまうと後手に△5五銀と出られてしまいます。飛車角を止めていた5五にいる先手の要の歩が無くなるため、いかにも後手の飛車角が捌けそうな局面となり、先手としても素直に取ることは出来ません。このように、勝負所の局面では、1手1手に重みがあります。このような中盤の読み合いの力比べの局面は特に指していてもとても楽しいです。

そこで、▲4四銀とこちらの銀を先に取るのが、狙いの読み筋の1手です。今度は、後手も6六歩と取ると▲4三銀成りが飛車角両取りで悪くなるため、4四銀を取り返すしかありません。△同歩は角筋が止まりますし、▲4三銀から▲3四銀成りがあるため、△同角の1手です。

それから、先手も、▲6五銀と歩を取ります。このようにお互いの読み筋が(おそらく)噛み合っていると、力の入った熱戦の気分を味わうことが出来ます。

少し進んで、今先手が4五銀打ちとした局面です。先手は桂馬損していますが、後手は、歩切れで、桂馬を取るために投資した銀も遊んでいて、逆に先手の銀は角取りで中央で働いているため、ここは少し先手が指し易い局面かなと思っていました。

とにかく、中央の2枚の銀で、中飛車側の飛車角を働かせないようにと思って指していました。なお、感想戦で伺った話では、後手の△3七銀成らずは、△3七銀成りと迷われたようですが、先手から▲4六飛車と飛車を寄る手を警戒し、その変化を無くすために成らずにされたそうです。

さらに局面は少し進んで、今3四銀が3三銀成りと、3三にいた角を取りきった局面です。後手の振り飛車側からすると、角が取られ、歩切れで、3七の銀が遊び駒になっているのが気になると思います。先手の居飛車側からすると、角が取れたとはいえ駒損(銀&桂馬と角の交換)ですし、自玉は薄いですし、中央には嫌味な桂馬や歩がいますし、まだまだ難しい局面だとは思います。

それでも、飛車角を働かせない、捌かせないという基本の方針は実現出来ていて、局面は分かりませんが、気分的には先手の居飛車側が上手くバランスを取って指せているのではと思っていました。

この後は、終盤戦に突入し、秒読みの中、お互いに受けたり攻めたりして一進一退しながら、最後は運良く相手玉を詰まして勝利することが出来ました。

チェスクロックを用いた30秒将棋となる秒読みの終盤戦もハラハラドキドキして独特の緊張感がたっぷりと味わえますが、その分、読み抜けや勘違いからの間違いも生じ易くなり、どちらが勝つか分からない運勝負にもなりやすいと思うので、私は出来ることならば、秒読みになる前に勝ちきりたい派です。

□職団戦の楽しさ

職団戦は、何と言っても、1チーム5名の団体戦のため、同じ会社のチームの仲間とチームの勝利を分かち会える喜びと、例え自分が負けても、チームが勝てば勝ち上がれるのが良い所だと思います。また、大会での対局をきっかけにして、後日に相手企業の方々との交流戦などを開くこともあり、人脈が広がる可能性があるのも良い所かと思います。😄

ただし、団体戦としてチームや個人が負けた場合の大きなショックや、チーム戦故のプレッシャーなどもありますので、楽しいことばかりではありません。。

普段の個人の遊びや練習対局ならば勝とうが負けようが実質的にはノーダメージなのですが、こと職団戦だと、みんなの期待に答えることが出来なかったという無念の思いや、もし自分が勝ってたらチームが3勝になりチームとして勝ち上がれたのにと思ってしまったりだとか、楽観派で大雑把で細かいことは気にしないタイプの私でさえ、しばらく後を引きずるようなダメージを受けます。。😖

□今回のまとめ

職団戦では、普段味わえない独特の緊張感の中での真剣勝負を味わうことが出来ます。同じチームの仲間と一緒に戦いワイワイガヤガヤ出来るのも、最高の良き思い出になります。

今回は、所属しているチームのランクのトーナメント表において、チームもベスト4の第三位まで勝ち上がることが出来て本当に良かったです。

なによりも、同じチームのメンバーの仲間、そして、応援してくれた仲間に心より感謝です!😊

また、個人成績として、たまたま4連勝することが出来たのは、結果的に運が良かったからなわけですが、その運を引き寄せるために、最初に自ら決めた方針を守り、対局中に局面毎にちゃんと落ち着いて、自ら先を読んで考えてから、普段通りの自分らしい将棋が指せたからだと思います。

将棋はメンタルが大きく影響する競技だと思うので、この気持ちの持ちようにより、いくらでも結果が変わって来ると思っています。

なお、地味に一番嬉しかったのは、第123回大会にちなみ、参加者全員に、私が大好きでリスペクトしている加藤一二三九段のセンスが参加賞として頂けたことです!😊

これからも、自分らしい将棋が指せるように頑張ります!

最後までお読み頂きありがとうございました。😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?