Tascam Portacapture x8 補完マニュアル

X8のマニュアル類はプロ向けに書かれているので、機械が苦手なクラシック音楽の演奏者さんには難しいかもです。ということで保管マニュアルとして書いてみます。逐次追加の予定です。

1. 充電池交換

まずは電池の蓋を開けるところ。結構、蓋が固いので、軽く開ける方法です。その前に本体の液晶に傷を入れるといけないので柔らかい布を敷いて、その上におきます。右手方向に引っ張るので右方向の障害物は全て退けておきます。

電池は端の一本を外せば次々と外せます。続いて蓋の閉め方。

女性の場合は蓋のお尻を軽く叩くような感じの方が入れやすいかもです。

2. microSDの取り出しとPCへの差し込み

表どうしで格納。逆に差し込むと入りません。無理に入れないように。

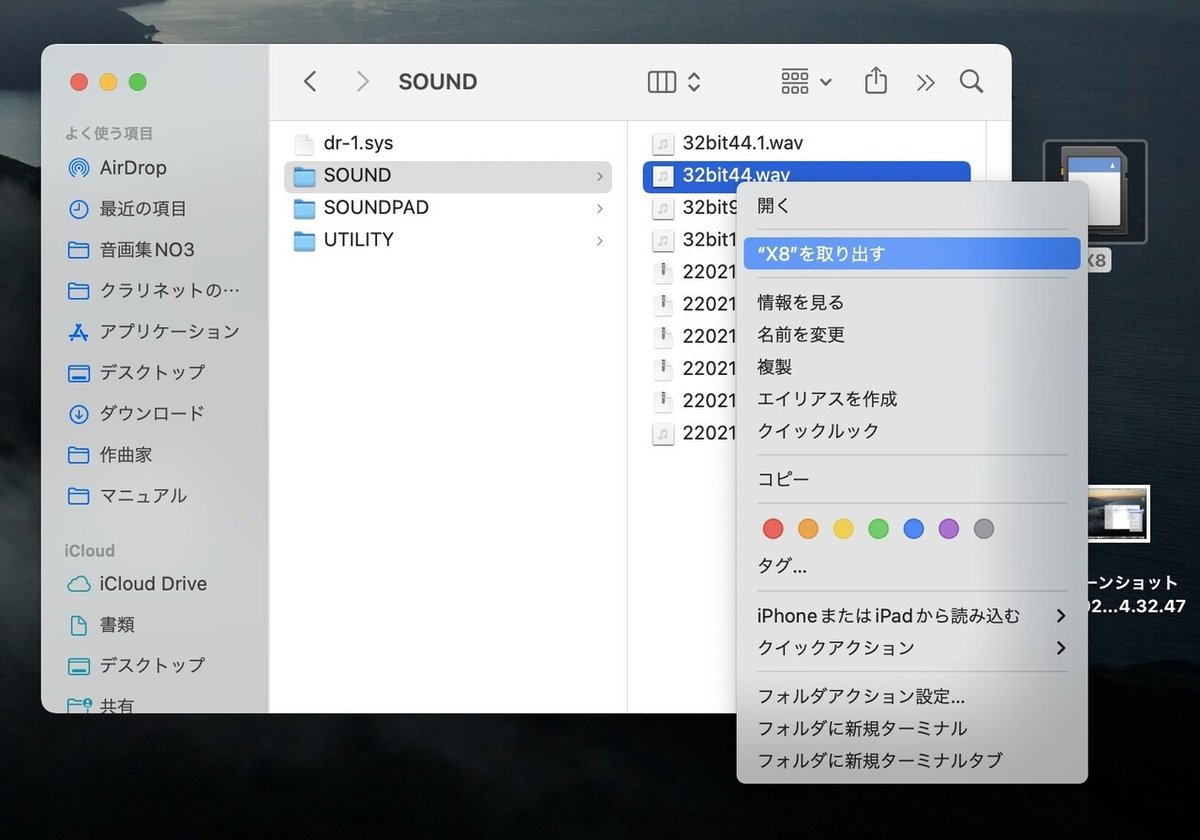

こんな感じで表示されます。拡張子がbinのファイルも作れるけども無視でいいですよね。

ついでに本体側の一般設定>電源/画面設定から電池タイプを設定もしておきましょう。

3. SDカードの抜き方

よくいきなりSDカードを引っこ抜く方がいますが、これをやるとSDカードの中身がぶっ飛ぶ可能性があります。特に重要な録音ファイルに限って悪魔は狙ってきます。「わかってるよ、そんな初心者じゃあるまいし。」と思っていても先にX8側で接続解除、あるいはX8の電源を切るとこんなメッセージが出てきます。

正しくは以下ですよね。X8アイコンを右クリックして取出します。

3. USBケーブルで接続と解除

microSDカード経由だと結構面倒ですよね。なのでUSBケーブルで接続してみました。接続すると自動でX8アイコンを認識してくれるのですが、たまにX8アイコンが表示されないときがあります。その場合は以下のようにします。

知ってないと辛いですよね。ワンアクションボタンとかLauncher画面につけてくれれば良いのですが。残念ながらLauncher画面のSDアイコンは接続解除用ですね。

USB接続解除でやってしまいがちなのが、X8本体で設定を先に解除してしまう行動です。そうすると「ディスクの不正取り出しです」というエラーメッセージが出るので、Mac側でX8のマウントを解除を先にやるようにしましょうね。

その他、気付いたのですが外付けUSB HUBにX8を接続したら以下のようなメッセージが表示されました。ここで「いいえ」にしても本体のmicroSDの中身は見えます。要は、USB HUBに電源供給のためのACアダプタを付けないさいというメッセージです。X8のような音響機器はなるべくMacに直に差すのがトラブルを減らすセオリーですけど、HUBの口が不足なら仕方なしですかね。

4. 落下対策

こういう機器の落下は必然ですので対策が必要と思われます。マニュアルにはなぜか書いてないのですが、X8本体にはストラップを引っ掛けるところが2箇所あります。開発者はいいところに気が付いておりますね。

ついでにスマフォと同様、ガラスフィルムをディスプレイに貼り付けておきましたよ。

5.三脚取り付け

X8をブーム・マイクスタンドに取り付けるか、三脚に取り付けるか悩むところなんですが利点を考えて選ぶのですかね。

マイクスタンド:X8をピアノ内部に配置可能。重い。

三脚:X8をピアノ内部に配置不可。X8の角度調整が楽。軽い。

X8を貸し出すことも考慮し三脚でやることにしたのですが、手持ちのものは高さが足りないので、ヨドバシ秋葉店に行ってみたらこんなのがありました。500円引きでネットで買うよりも安かったです。

三脚は高さが一番あったSLIK社のGX7500を購入しました。172cmの高さになります。これだけあればバイオリンの録音に使えそうです。

三脚についてマニュアルにすると凄いページ数になるので、正しいお作法を調べておきました。一眼レフの教科書より。

【おすすめ三脚】プロが教える正しい三脚の使い方と6つの裏技

それにしても勉強になります。私は足の細い方から伸ばしていましたよ。基本は大事ですね。

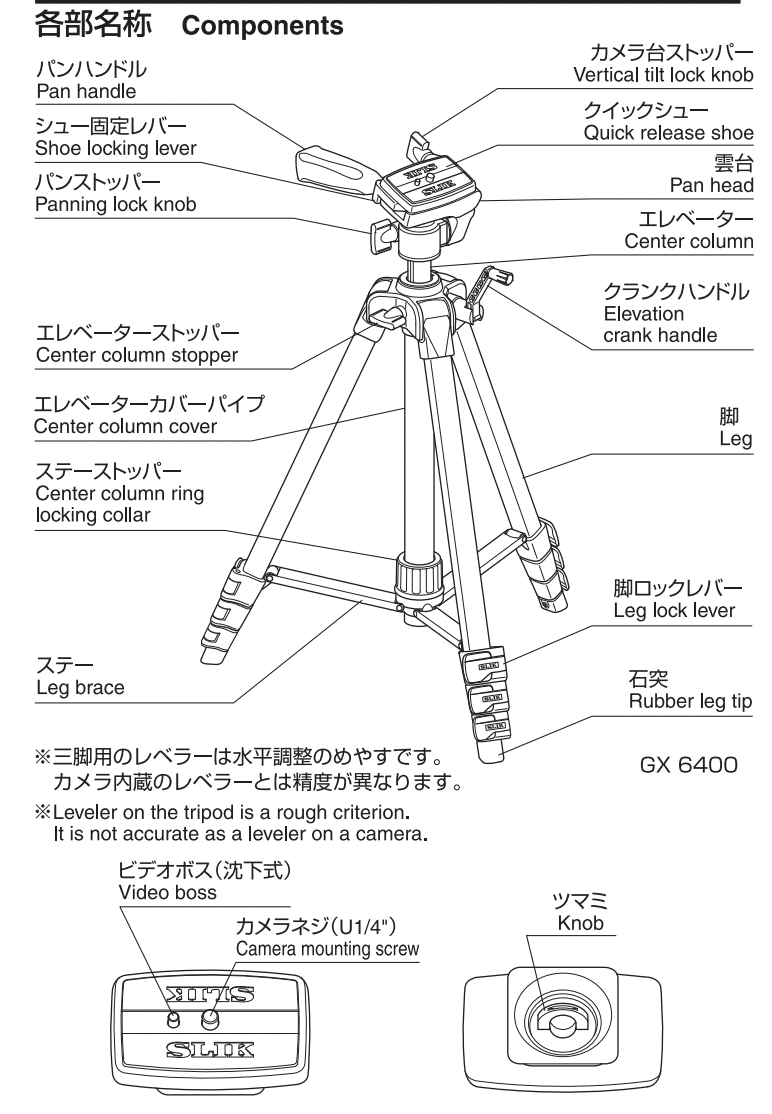

以下、ポイントだけ記載します。その前に三脚の名称が必要なので出しておきますね。それにしても凄い部品数。

クイックシューの位置を確認してX8の方向を考えて取り付けないと無駄作業になりますので、最初から印をつけておけば良いかと思います。

こういう機器は落とすのがお約束なので、ストラップを首に掛けて作業しましょう。

最終確認をしておきましょう。

ここまでやっても悪魔は微笑んでいるので、最後にストラップを括りつけておきましょうね。

外す時は逆にやっていけばいいですよね。外す時の方が事故率が高いので油断なさらぬよう。しっかり悪魔は見てますからね。

6.録音

録音、再生はすごく簡単なので説明するまでもないのですが、その前段階の設定について記載しておきますかね。

取り敢えず、Bluetothアダプターは買っておきましょう。特にバイオリン、ビオラの録音では手が届かない高い位置からの録音になりますので。

アダプターを装着するとスマフォのアプリからの制御が可能になりますが、本体の全ての機能が使えるわけではありません。例えば、省電力モードのオン・オフ切り替えは本体側でのみ可能です。省電力モードを設定すると色々なところに絡んでくるのでオン・オフの操作は覚えておくと良いでしょう。

「一般設定」>「電源/画面設定」>「省電力モード」

●録音設定

32bit float録音では以下のような設定ですかね。音質を悪化させる余計なエフェクト類は全てオフです。特にオートゲインはクラシック音楽録音にとっての大敵です。低域カットは空調ノイズが気になる場合は設定。リミッターは24bit、16bit録音なら入れておいた方が無難かと。

●録音のモード

色々あって迷いますが、使い分けとしては以下のように私は考えています。

MP3 44.1/48kHz 128〜320kbps → 楽器練習。レッスン聴講。特に編集をしない場合。

Wav 48kHz 32bit float →通常録音。編集ありの場合

Wav 96kHz/192kHz 32bit float → コンサートホールでの勝負録音

この機種の最大の売りは32bit float録音ですのでクラシック音楽家なら迷わずこの設定で行きましょう。ゲイン調整が不要で、録音時のレベルオーバーのことを意識する必要がないからです。

サンプリング周波数については、44.1〜192kHzとありますが、現在では96kHzがクラシック音楽にとっての標準と考えますが、192kHzになると別次元となります。ただそれなりのモニター環境がないと違いが分かりません。このモードで編集する場合は、スタジオ・モニター・ヘッドフォンを持っていた方が良いでしょうね。特に楽器演奏録音をするのであれば密閉型のヘッドフォンを推奨します。Sony MDR-CD900STが業界標準ですけどもクラシック音楽なら少し価格が高くなりますが、AKG K553MKIIの方がモニタリングしやすいかと思います。ただ好みの押し付けも良くないですね。Audio technica、SHUREなど他社メーカーも色々と良いのがあるので迷ってみてください。なおモニター・ヘッドフォンを音質や価格で選ぶと失敗するのでご注意を。特に耳当ての部分とか、人によって合う合わないがあります。

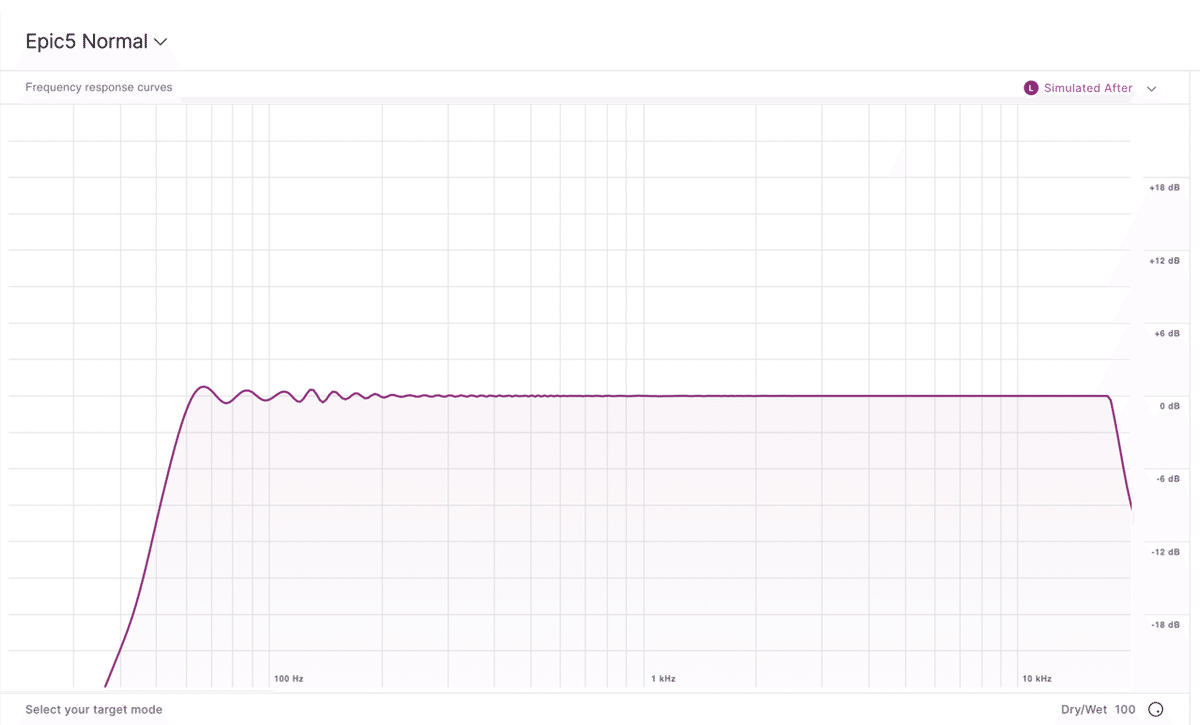

モニタースピーカなら、Epic5、ノイマンKH80 DSPがいいですかね。いろいろ試聴してきましたが、クラシック音楽を正確に出力できているのはこの2機種が至高でしたね。これ以上に高い製品も色々あるのですけどあまり意味がないような感じです。

特に最近は音場補正ソフトが発達してきているので、カタログのフラット特性など意味がなくなってきてますので。音場補正ソフトとしては、SoundID Referenceなどがありますが、これを使えばどのようなヘッドフォン、モニター・スピーカーを使ってもこうなりますので。

使用前

補正後

ゆえにモニタースピーカは音質とか低域、高域がフラットというカタログベースの基準で選ぶのではなく、マイク位置が正確にわかるモニターはどれかというクラシック音楽の絶対基準で選ぶのが良いかと思います。この基準はカタログ・スペックで表現できない、まあ言ってみれば調律師の基準のようなものです。

市販のCDはマルチ録音、エフェクト処理ががされているのでリファレンスになりません。せっかくですからX8でご自分の演奏を32bit float 192kHzを2本のマイクで録音してそれをリファレンスにして機器を選ぶのが一番かと思います。

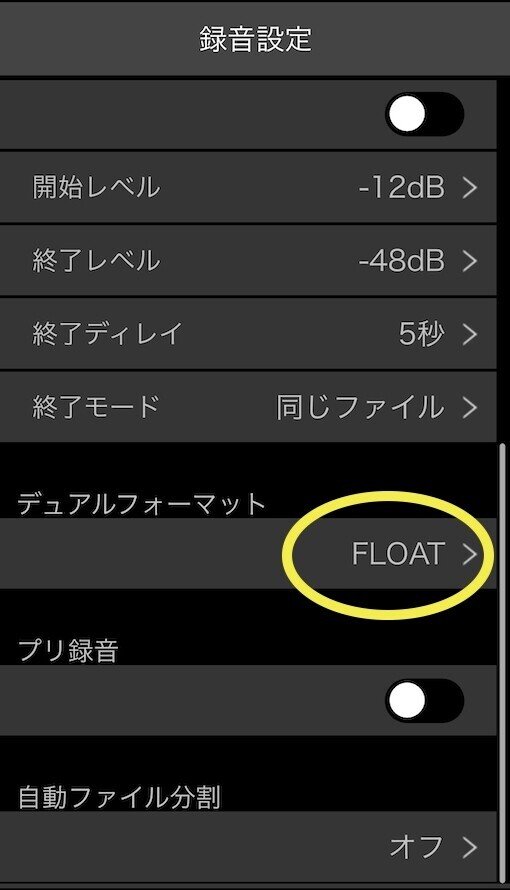

●驚きのエグい機能

本家のマニュアルにきっちりと書いてないんですけど「デュアルフォーマット」というのがあって、これをFLOATの設定にして置けば、たとえWav 16bit 48kHzで録音したとしても、副の方は、Wav 32bit 48kHzで作成されます。凄い! 失敗しない鬼録音機。もしかした開発者さんは録音の神ですか。

このモードで録音すると2つのファイルができるのですが、その結果に驚愕!

ただし正を32bit floatにすると副ではfloatにできず、MP3のみになります。

デュアル録音にはたまげたのですが、よく考えるとそれほど役に立たない?本体にSDカードスロットが2個ないと正副の意味があまりないと思ったりもしたのですが、大きな使い道がありました。つまり即時配信ですね。外部で録音するときにMP3とfloatのデュアルで録音しておけば、速報としてMP3を配信し、後からfloatでじっくり編集するという使い方ですね。

ココナラ・ピアニストさんとのやり取りで考えるなら、ネット上での録音データのやり取りは容量の小さいなMP3ファイルでスピーディ・スムーズに実施。後からX8を返却してもらったときにSDカードにある32bit floatファイルを取り出して加工編集するというのが効率的ですよね。開発者がそこまで想定していたのかなあ。尋ねてみたい気がします。

実験してみたところデュアル録音には制限があるようですね。

正側をMP3にすると副側のデュアル録音できない。

正側:32bit float 44.1kHz 副側: MP3 → OK

正側:32bit float 48kHz 副側: MP3 → OK

正側:32bit float 96kHz 副側: MP3 → NG

正側:32bit float 192kHz 副側: MP3 → NG

正側:24bit 44.1kHz 副側: MP3 → OK

正側:24bit 48kHz 副側: MP3 → OK

正側:24bit 96kHz 副側: MP3 → NG

正側:24bit 192kHz 副側: MP3 → NG

正側:16bit〜24bit 44.1kHz〜192kHz 副側: float → OK

正側:32bit float 44.1kHz〜192kHz 副側: float → NG

※副側のMP3は48kHz 量子化ビット数320kbpsで固定のようです。

結果として作業効率を考えるなら以下ですかね。

正側:32bit float 48kHz 副側: MP3

7.バックアップ録音

発表会とかコンサート録音では2台の録音機を使うのが普通と思うのですが、X8とノートPCを持っていけばそれが可能ですね。

ただ注意点があって鬼門のUSB Type Cケーブルですよね。PCとの相性とかよくあるんです。事前にチェックしておいた方が良いかと。特にUSBケーブルは長くなると不安定になりますからね。私は以下の製品を使っていますが今のところトラブルなしです。

でX8とMac BookProを繋げてみたのですが、X8の画面によく出てくるのが以下のメッセージです。なんか悪いことをしたのかびっくりするのですが、何のことはないサンプリング周波数がX8側とMac側であっていないというだけの話のようです。

DAW側(Digital Peformer)でX8を見ると以下のようになります。

X8の設定とDAWの設定を合わせます。

すると同時録音ができます。ただ問題は同期しないのでDAW側とX8本体で別々に録音をボタンを押す必要があることですね。よくどちらかの録音停止を忘れます。将来的に改善してくれれば良いのですが。

それにしてもDigtal Peformerは32bit floatには昔から対応していたのですが、意識して使っていなかったです。なんともったいない。Digtal Peformerで録音すると他のDAWよりも音が断然良いと思っていたのですが、この技術を使って内部処理していたのですよね。X8を購入してから色々と勉強になりましたよ。

他、注意点として192kHzの時はこのバックアップ録音には対応していないようです。となるとコンサートや発表会で録音する場合は32bit 96kHzになりますかね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?