エポック社、最後のアブストラクト(1)

以前の記事で、エポック社はアブストラクト系ボードゲームをアメリカから輸入販売して頑張ってたと書きました。

同じ時期に「タカラ」さんは、アメリカから「アクション系」ボードゲームを輸入販売していました。この中でよく売れてたのは「手さぐりゲーム」でした。

これはゴム製の小さなフィギュアがいっぱい入った小箱から、手探りだけで目的のフィギュアを探り当てるというゲームでした。

タカラさんは、軽い気持ちで参加できる「アクション系主流」でパーティー用ゲームの路線を進み、エポックは戦略的思考が主流のユーロ系ゲーム路線で行くということで、両社が日本市場をすみ分けしていたことが分かります。

商売が激突しないように、いい感じにやってたんでしょうね。

?いや、そうとも限らなかったのかな?

エポック社の、この当時の売れスジおもちゃの中には「パズル・パーフェクション」とか「ボーリング」とかのように、アクション系もありました。

でも、これら2つのゲームをよく考えてみると、エポック社はアクション系のゲームとはいっても、「軽いパーティー系ゲーム」ジャンルとは別の市場を狙っていたようなフシがありますね。

やっぱり両社には、ぼんやりと住み分けがあった気がします。これは1970-1980年の間のお話です。

その後、エポック社は自社開発で「War Game」シリーズの販売を開始しています。

当時、War Gameと言えばアメリカのAvalon Hill社とかの製品が有名どころでした。それを輸入販売するんじゃなくて、エポック社で自社開発したわけです。

例えば「砂漠の狐(1981)」は、ロンメルの電撃作戦をシミュレーションした傑作ボドゲなのですが、エポック社による完全自作です。当時のエポック社員たちの熱量が伝わってくるようなエピソードです。

そうした主流商品の陰で、たぶん細々と「Epock Book Gameシリーズ」を出してみたりなど、アブストラクト系なボードゲームの製造販売は続いていたのかなと、拝察しています。

Epock Book Gameシリーズ(1980~?)の中には「立体4目ならべ」、「バックギャモン」、「ジャンダイス(Shut the Boxと同じもの)」「デスティネーション(ソリティアと同じもの)」、「囲碁」、「棋碁」そして「HEX」等々がラインアップされていました。

ただいま挙げたゲーム例は、すべてアブストラクトゲーム的なものばかりです。

実際にはそれ以外にも「ドラ(イブ)テック」、「アスレチック」、「占い」などなど、アブストラクトゲームと別のジャンルの商品も数多くいっぱい種類があったのですが、ラジくまるが興味ないジャンルだったので記録を取っておりません。よくわかりません。

その後、最終的にはエポック社さんは「アブストラクトボードゲ-ム」から完全撤退しちゃうわけです。

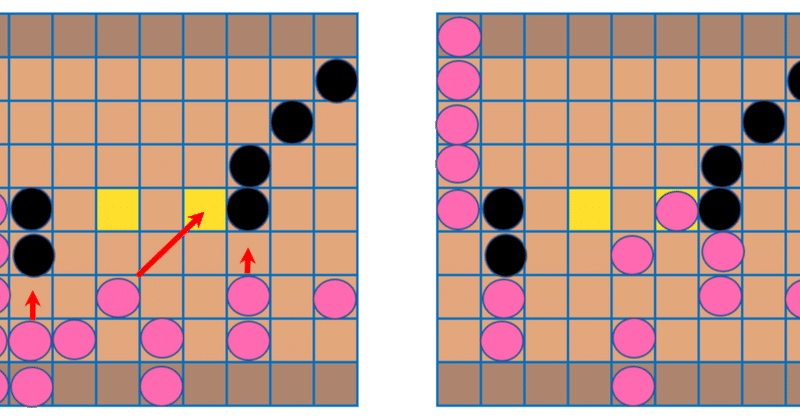

そして、エポック社の一番最後のアブストラクト系商品は「システム・ゲームシリーズ」のはずだ、と、思っています。

シュウクリエイション社の「ポケッタブルゲームシリーズ」をまねした商品です。

ポケットに入って持ち運び可能、というシュウクリエイション製品に対抗して、システム手帳に入って持ち運び可能、という商品を出したわけです。

「五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)だよね。同じだよねぇ結局。」と、当時のラジくまるは感じたらしいです(ラジくまる自筆のメモが残っています)。

商品外形寸法(ラジくまる調べ)

ポケッタブル(シュウクリエイション) 106mm×181mm

ブックゲーム(エポック) 106mm×173mm

システムゲーム(エポック) 86mm×169mm

まだ、明日に続きます。

ゲームシステムのデザイナーって、何なの?どういう意味? そんな疑問は、私の記事群によってご理解いただけるものと期待してます。 ラジくまるのアタマの中にある知識を活用していただけるお方、サポート通知などお待ちしています。