つまづいて転んで走る、手紙

三島由紀夫の「レター教室」。大変有名な本であるからご存じの方も、持っているという方もいらっしゃるであろう。かくいうわたしも、多分書庫のどこかにある。

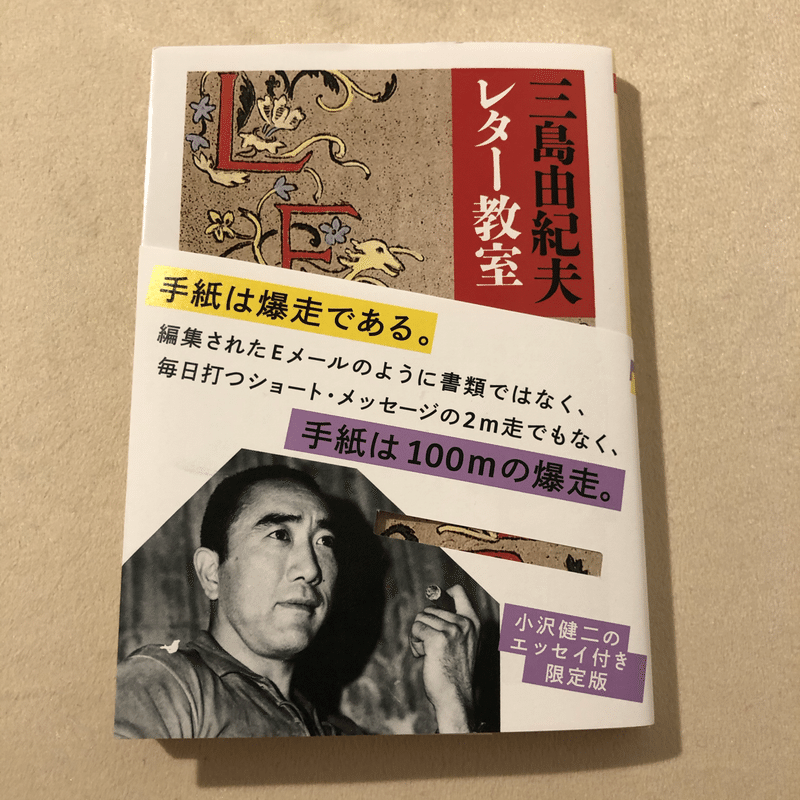

あるけれど、買った。ご覧いただきたい。

今年、三島由紀夫没後五十年、その命日(11月25日)がもうすぐやってくるということで、彼の著書がいくつか装いを新たにして再登場した。再登場といったって絶版になっていたわけではなく、ずっと簡単に手に入る状態にあったわけだけれど、解説を新録するなどのリニューアルをして発売されたのです。

この「レター教室」はご覧のように、小沢健二デザインの帯がついていて、なんとこの帯に表裏に、小沢健二によるエッセイが書かれている。限定版だそうだ。

限定2020部とある。これは多いのだろうか、少ないのだろうか。

先日ふとしたきっかけで小沢健二熱が再燃して久しぶりに聴いたら新しい曲も素晴らしかった、というようなことがあった。目下、アクセスを伸ばしまくっている下記の長大な記事の、一番下のところで彼の曲を紹介している。

そんなタイミングもあり、この限定帯は気になっていた。それをたまたま書店で見つけたので買ってみたのです。

そしたらこの帯に書かれている小沢健二のエッセイがもう、とってもステキなのです。文章を書くということに関して、とても彼らしい言葉がつづられている。

ここで彼は「手紙」というワードを使って書いているのだけれど、それをそのまま「文章」と書き替えても成立するような内容なのです。このエッセイは三つのブロック+追伸という形式をとっていて、「追伸」だけはアップしないでください、と書かれている。そのため、追伸以外の部分からのみ、部分的に引用したいと思う。

発達した「文字入力編集」という道具は、「手紙」を書くことを不可能にする。そりゃ不可能ではないが、「編集できるんだからちゃんと編集して、読みやすくしてよ」という無言の圧力が、そこにはいない読者からかかるものだ。

どうですかこれ。良い文章を書くには書いてから推敲しろ、と言われる。たしかに読みやすさが増し、言い回しが洗練され、より伝わりやすくなるだろう。しかしそこから零れ落ちるものは無いか。

思えば小沢健二という人は、進みゆく時代がぼろぼろとこぼしていく何かを拾い集めて歌ってきたのではないかという気がする。

意識は、誰でも濃いもので(薄いふりをしていても)、それは蛇行しながら、脱線も訂正も、不謹慎なことも含んで進む。

それは、手紙にそっくりである。

しかし、ぼくらの現実の毎日にそっくりな「手紙」は、今は出されることがない。

何を伝えるのか、そのためにどういう順番で情報を出すのか、何を書き、何を書かないのか、「手紙」を書こうとするときに、ほとんど自同律的に稼働する「編集機能」。逡巡した自分を整理してすっきりとした文章へと落とし込む。文章からそぎ落とされた言葉は、はたして本当に文章からのみ、そぎ落とされたのであろうか。

一方、生きている限り、長い、蛇行する、脱線逸脱する手紙は書かれ続けている。

手紙は出されないで、たまっていく。

手紙が爆発する、悲しい事件を聞いたりする。

手紙は、毎日書かれている。

ただ、それを出してはいけないだけ。

彼のいう「手紙」はもはや文字通りのそれを指してはいない。

あれこれ編集しないで書くという意味では、ショートメッセージのようなものは手紙に近いのかもしれない、と彼は書く。しかしそう書いておいてからこう来る。

手紙が流れ出す意識の100メートル走だとすると、毎日のショート・メッセージは、2メートル走くらいか。

2メートル走もおもしろい。しかし2メートル走を50回走っても、100メートル走を1回走り切る快感とはちがう。

これまさにその通りだと思う。さらに100メートルを走るのと400メートルを走るのは違い、1500メートルはまた違う。もちろんマラソンもまた大きく違う。それぞれ使う筋肉も違えば、磨くべき神経も異なり、得られる快感も異なる。

そして彼は言う。

だから、迷惑な人に足を引っ張られることなく、出すのだ、手紙を。

100メートル走を爆走するのだ。

時に転倒しながら、めちゃめちゃすてきな100メートルを走る。

手紙を出す。

文庫本の帯に限定で載せられたエッセイ。この変則的な形の帯の表裏に書かれているだけの短いものだけれど、ここ最近読んだものの中でもっとも静かに自分の中に沁み込んでいった気がした。「レター教室」自体は既読だしきっと今も持っているはずなのだけれど、この小沢健二のエッセイだけでも、新たに購入するだけの価値はあった。

そしてもちろん、三島由紀夫の「レター教室」も読み直してみた。

これは「レター教室」なんていうタイトルだけれど、中身は書簡小説である。五人の登場人物が相互に手紙をやり取りする。そこには、この五人以外の誰かからもらった手紙の転載、といったことまで行われる。つまり手紙の中に他の誰かの手紙が丸ごと書かれているのだ。

そのような小説を通して、手紙の書き方の参考にしたらよい、と書かれている。もちろん大いに参考になるのだけれど、そんなことなどどうでも良いぐらい、これは書簡小説として頂点に君臨すると言っても過言ではないほどの小説だと思う。

登場人物たちは本音を手紙に書く。表向きそんなそぶりは見せていないのに、手紙には本心を書いて別の誰かに送ったりしている。赤裸々であり、露骨であり、姑息であり、無自覚である。そういう手紙が五人の中を飛び交う。

それぞれの手紙にはタイトルが付けてあって、例えば「肉体的な愛の申し込み」なんていうものすごいものから「招待を断わる手紙」とか「病人へのお見舞い状」なんていう実用性のありそうなもの、「英文の手紙を書くコツ」なんて、ハウツー本みたいなタイトルのものまである。もちろん、どれもハウツーなどではなく、登場人物たちの間に交わされた手紙として書かれている。こうしたものが31本あり、最後に「作者から読者への手紙」で締められている。

これを初めて読んだのはいつだったろう。すっかり覚えていなかった。久しぶりに読んでみて、こんな見事な書簡小説だったのかと驚かされた。同時に、いったい過去のわたしはこれの何を読んだのか、とも思った。確かに読んだことがあるはずで、買ったこともあるはずだし、書店で見かけても「持っている本」という認識だった。それなのに、まったく初めて読んだような衝撃を受けた。

この本と再会するきっかけをくれたのも小沢健二。

だけど意思は言葉を変え

言葉は都市を変えてゆく

(「流動体について」より /作詞:小沢健二)

さらに都市は人を変える。

人は意思を持ってテクノロジーを発達させ

テクノロジーは世界を変える

世界は人を変え

漸進する人の意思はまた言葉を変える

自分の中のどこかに今も書き続けられている手紙。その編集、推敲される前の姿を、他の誰でもない自分だけはしっかりと記憶しておきたい。

※この文章も、冒頭から書き始めて一度も戻ることなくここまで書いた。必要になったリンクは都度検索して貼り、帯の引用は目に付いたところから引いた。このまま振り返らずに公開ボタンを押す。

いただいたサポートはお茶代にしたり、他の人のサポートに回したりします。