これも「読み」ですか? 10

現代川柳の「読み」文章シリーズ第10回です。

過去回は▼のマガジンにまとめてあります。

さて、今回取り上げる7句は、2022年12月に発売されたばかりの小池正博さんの川柳句集『海亀のテント』から海亀が選びました。段取りを説明すると、収録句すべてを今田が紙に手で写して家からいちばん近い水族館までダッシュ、海亀のいるエリアに忍びこみ、さきほど句を書き写した紙一枚一枚の上にエサひと粒ひと粒を乗せ、海亀の前に等間隔で陳列。海亀が食いついた順に7句を抜き出しました。偶然にも5つある章立てからまんべんなくセレクトされてました。生き物って不思議ですね。

それにしても年末ですね。みなさんお忙しくて時間も無いことと思いますので、ここはひとつ、従来より文字数多めの増量版をお届けします。なぜ? 年末の空気がそうさせたのです。

では、ここで質問です。

以下の文章、これも「読み」ですか?

(ぼくはちがうんじゃないかな〜と思います!)

【1】

退屈なときは演劇少女になる

■ここだけの話、じつは退屈でないときにもなっているらしい。どんなに忙しかろうと、気がつくとチェーホフについて考えてしまうのだ。『桜の園』である。売買される土地。ことし亡くなった宮沢章夫は、それを「不動産の劇」と呼び、バブル経済の虚無感と重ねていたのではなかったか。あ、やべ、ちゃんと思い出せない。来年読み直します。まあすくなくとも、あの文章もある種の「強引」な読解=読みであったのは間違いない。そして多分に冗談を含んでいた。べつに宮沢章夫は演劇少女ではなかったけれど、しかし誰だっていつだって演劇少女になっていい。

【2】

あじさいが見えるところで手を離す

■まず、すごい。落ちついて眺めれば、言葉のそれぞれは珍しくはない。わたしのスマホの予測変換にも出て来てもおかしくない言葉選び。ごくありふれたフレーズだけで作られた句。いや、そういう句はそこそこある気もする。言葉と言葉の組み合わせの妙というやつ。しかしこの句がすごいのは、そうした組み合わせの部分にさえ飛躍が見あたらないところだ。いわゆる「ありふれたことをわざわざ文字で表現する」おもしろさともちがうのは、「だからなんだ」というツッコミが有効に機能しないことからもあきらかである。あじさいが見えるところで手を離すことに意味は無さそうで、しかし、ありそうでもある。ただ、こんな場面は無いのだ。ありそうで無い、のではなく、たんに無い。不思議だ。ではいったいなぜこんなに特別な味わいがあるのか………あっ、離しているからか? つまりこれは、つないだ手を不意に離されたときの、放り出された感覚なのか。うーん、それほんとうか?

【3】

ひと癖ふた癖夜の会なんだって

■小池さんの句で個人的によく覚えている《何笑ってんだかビーナスは二色刷り》と似ている。575ではないリズムと、絶妙な「ん」の使いかたによって「ま、これはもう知ってるだろうけど」とか「言うまでもないことだけど」的なムードを出してくるところが。そして後者はあきらかにナンセンスな笑いのテクニックだ。わたしにはそう見えています。

【4】

抱きしめる戦火の中の姉妹都市

■句集は作家本人が「動物三部作」と呼ぶうちの三冊目にあたるが、ざっと読んでまず印象に残ったのは、動物ではなく「姉」や「妹」の登場回数の多さだ。1ページ目から順に読んでいき、ん?なんかこれ、姉とか妹多くないか?と思いはじめたあたりでこの句がどんとくる。それで首をかしげる。いやいやいや、これ「姉妹都市」に姉や妹の要素があるってこと? いやいやいやいや、それは言葉のうえだけの話で、姉妹都市と姉と妹は、それぞれまったくべつのものなんじゃないのかな〜。関係ないんじゃないのかな〜。警察だ。関係あるに決まってるだろうが。読め。いや、見ろ。姉と妹だ。そして姉妹都市だ。同じことが書いてあるだろうが。文字で。言葉で。

【5】

後ろ手に縛られている名付親

■5章目にあたる「左手にマングース」には比較的キャッチーな句がならぶ。章タイトルからしてそうだ。句集のタイトルとしてはこちらのほうが自然な気さえした。わたしには現代川柳の技法の用語はうまく使えないが、このキャッチーっぷりを自分で把握しやすいよう仮に「笑い」と捉えてみると、5章目にはやはりあきらかに「笑い」が多い。政治家や金持ちをひどい目に遭わせるのは古くからのパターンだが、そうした権力的な存在を改めて「一定の力を持った存在」として構造化して考えれば、あんなに世話になった名付親を後ろ手に縛るまではあっというまである。だからこの句はわかりやすい。キャッチーな笑いである。続いても5章「左手にマングース」から。

【6】

フィヨルドを見てきたあとの二軍落ち

■ノルウェーからの帰国便の到着ロビーで告げられた二軍落ち。頭が真っ白になり、その白が氷河の白と重なる。寒い。とにかく寒い………だとかなんとか余計なディテールを足さずとも、ひとまず漠然と言って、フィヨルドという「フリ」に対して二軍落ちという文字通りの「オチ」が呼応している。あるいは緊張と緩和という言い方で把握してもいい。このように、はっきりと力強いロジックで句に「川柳をよく知らない人」にまで届く強度を与えるのが小池正博なのである。なぜ断言できるかというと、わたしがその「川柳をよく知らない人」だ(った)からなんですね〜〜〜〜。では、最後にもう1句、やはり5章目の「左手にマングース」から。

【7】

ギャグだけが悪と拮抗するんだね

■小池さんは笑いを武器に戦う人である、というのは、あくまでわたしがわたしにわかりやすいようにこしらえた構図でしかない。だから、この句の「ギャグ」が小池さんの句にある「笑い」とイコールとはかぎらない。というかそんなわかりやすい話があってたまるかとも思う。現代川柳はもっともっと大きい概念を捉えられる文芸であり、そのほんの一部に「笑い」があるにすぎない。

はいおわりで〜す。みなさんよいお年を! 解散!

はいまちがえました〜集合!

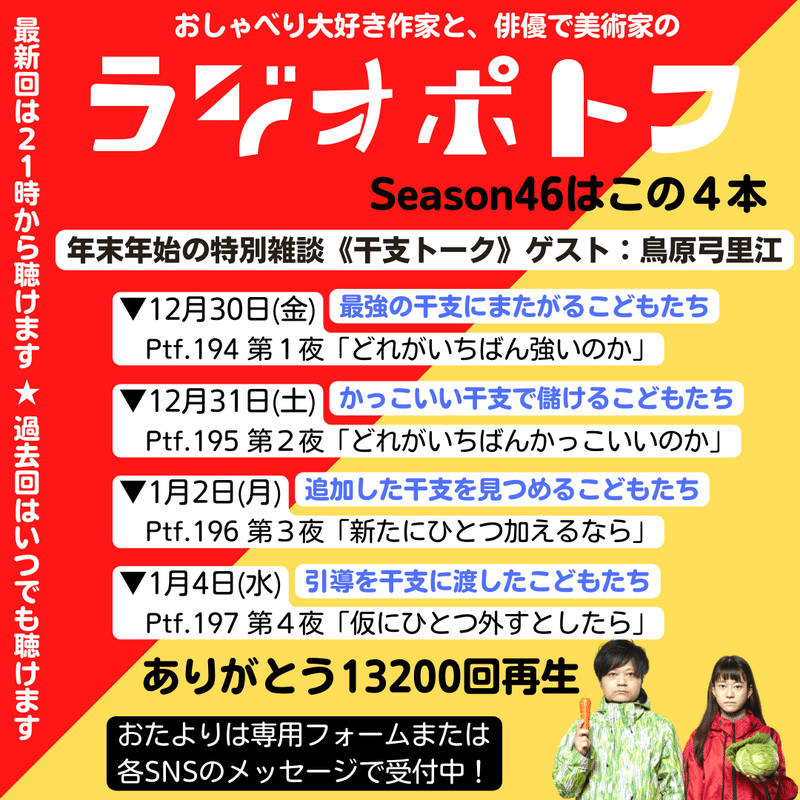

ここで宣伝をします。年末年始のラジオポトフは特別企画《干支トーク》をお送りします。楽しい川柳ネットプリント「ラジオポトフ2022」にも参加した鳥原弓里江さんをゲストに迎え、各回ほぼ10分の干支雑談を4夜4本お届けします。年越しそばやおせちの合間につまんでくださいね!

はい解散! よいお年を!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?