変形性股関節症に対する保存療法を紐解く

今回は変形性股関節症に対する保存療法についてお話しさせていただきます。

変形性股関節症は関節軟骨の変性・摩耗による関節の破壊や滑膜炎を伴う慢性進行性の変形性疾患で、発症年齢としては平均40〜50代と言われています。

主症状である疼痛、関節可動域制限、運動制限、跛行により多様にADL機能の低下が生じ、主として歩行障害が多くみられます。

私自身も保存でリハビリを進めていく上で、患者さんとしては手術を避けたいと希望する方がほとんどですが、中にはリハビリ期間中に状態が悪化し手術を選択せざるを得ないことを経験したこともあります。

日々の臨床において、どうしても保存療法だけでは限界を感じることもありますが、患者さんの状態を把握し、出来る限り最良なアプローチを行えるように知識とスキルを磨き準備しておくことが必要だと思います。

経験上、変形性股関節症に対して保存療法でリハビリをすすめる上で大きく3つのポイントが大切であると考えています。

そして、この3つのポイントをすすめるに上で一番問題点となるのは変形性股関節症の病状進行です。

病状が進行するにつれて関節の変形や破壊が生じ、それに伴い疼痛も強まり、日常生活に支障をきたしてきます。

その要因の1つが大腿骨頭の被覆率の低下です。

被覆率は股関節の支持性や関節適合性を左右する要素の1つです。

被覆率の低下=露出が大きくなり、骨性の支持性が低下し臼蓋の圧局所集中による負担が増えるということになります。

変形性股関節症のリハビリにおいては、骨形態・運動軸や複合運動などの理解は必須であると言えます。

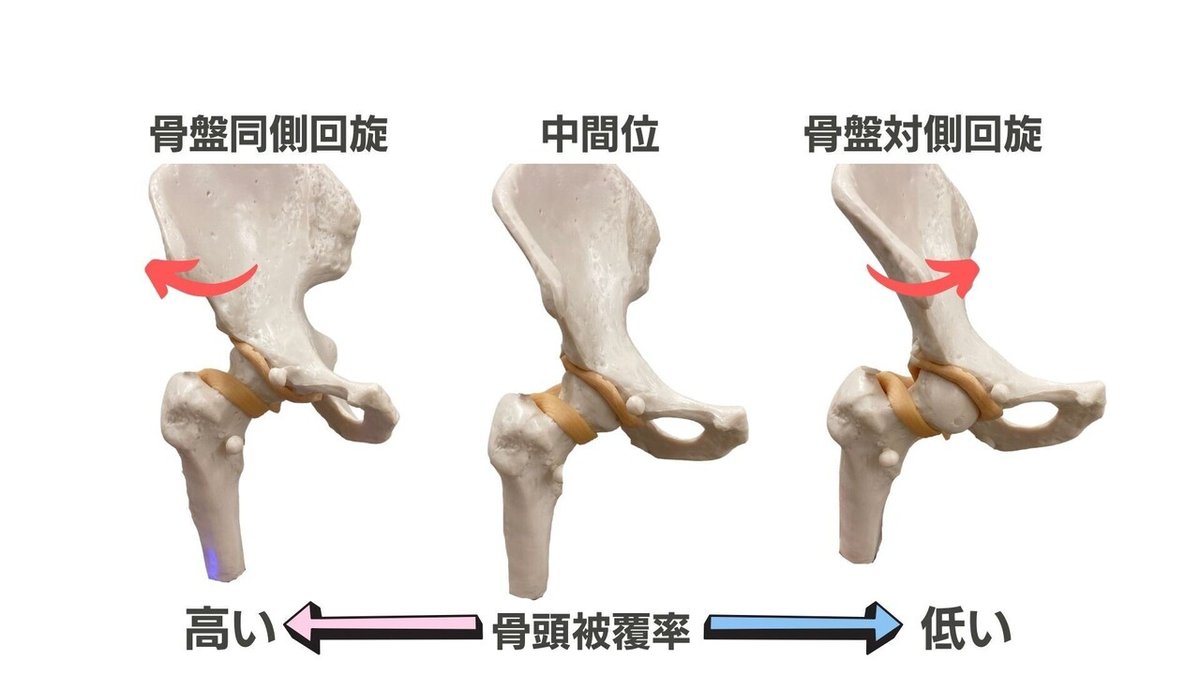

まずは単純に骨形態から単一な動きだけで考えてみます。

寛骨臼蓋は楕円形に近い半球状で、前方が浅く、後面が深くなっています。つまり臼蓋前面は浅いために骨性支持が低くなっています。

骨頭被覆率が低下する関節肢位としては…

骨盤運動では後傾、対側回旋で股関節運動では伸展、外旋、内転となります。

※骨盤後傾=股関節伸展、骨盤対側回旋=股関節外旋とも考えられます。

特に内転位では股関節の求心性が乏しくなり、外上方および亜脱臼方向にストレスがかかってきます。大腿骨頭が外上方へ偏位するほど寛骨臼は浅くなり、荷重面積が減少することで、より股関節部への持続的な負担が増加し変形進行を助長する可能性が考えられます。

逆に、骨頭被覆率が高まる関節肢位としては…

骨盤運動では前傾、同側回旋で股関節運動では屈曲、内旋、外転となります。

※骨盤前傾=股関節屈曲、骨盤同側回旋=股関節内旋とも考えられます。

骨頭被覆率を高めることで、股関節の支持性や関節適合性を向上させ病状進行を遅らせることが出来るかもしれません。

しかし、実際の運動時は単純な関節運動ではなく複合した関節運動が生じるため、単純に骨頭被覆率を高める関節肢位優位にすればいいかというと、運動方向によってはインピンジメントを引き起こす要因になり得るという点は考慮する必要があります。

例えば、骨盤前傾・同側回旋および股関節内旋が骨頭被覆率を高める関節肢位だからと言って、股関節屈曲時にそれらの動作を優位に行っているとすると、前方でのインピンジメントのリスクが高まってしまいます。

これらの骨形態からみた運動方向も踏まえて考えると、過剰に骨性の支持性を高めた代償動作などにより、反対に病状進行を助長することも考えられます。

どの動きが阻害・機能低下しているのか、代償動作などを評価する中で病状進行因子を明確にして機能や動作を維持・改善していくことが、変形性股関節症の保存でのリハビリにおける重要な要素となります。

○変形性股関節症のガイドライン

まず変形性股関節症に関しては診療ガイドラインが出ていますので、目を通しておくと良いかと思います。

変形性股関節症診療ガイドライン2016

○変形性股関節症の病態解釈

|股関節の解剖

股関節は人体の中で最も大きい関節構造であり、三軸構造でもある球関節で自由度が高く、二足歩行に重要な荷重関節としての役割を果たしています。

正常な股関節であれば、大腿骨頭の2/3は関節窩に収まっていて、その周囲には関節唇があり関節の安定性をさらに高めています。

臼蓋前面は浅いために骨性支持が低くなっており、大腿骨頭前面は関節包靭帯の緊張と腸腰筋の張力にて保護されています。

|変形性股関節症の分類

変形性股関節症は、大きく一次性と二次性の2つに分類されます。

特に二次性においては80%以上が寛骨臼形成不全が原因とされています。

その占める割合として、80歳以上では40%以下であったが、40代では90%を占めていたとの報告もあります。

また欧米では日本に比べて一次性が多くみられるが、日本においては二次性変形性股関節症が多く、その中でも特に"寛骨臼形成不全"による影響が大きいと言われています。

|変形性股関節症の病期

X線にて関節裂隙を重視して、股関節変形の進行を病期にて分類していきます。病期としては前・初期・進行期・末期の4段階で進行します。

|病期における進行因子

変形性股関節症は進行性のため、病期によって進行因子が変わっていきます。因子の一つとして骨頭被覆率について前述しましたが、比較的前・初期においては可動域制限が問題となることが少ないために、特に重要となると考えています。

病期や年齢などで個人差があり、それぞれ個々のADLやQOLを長期的な面で維持・改善をしていくためのアプローチ方法を考える必要があります。

|変形性股関節症のタイプ分類

建内らによると、二次性変形性股関節症患者を疾患進行リスク因子に基づいて分類を試みたところ、変形性股関節症患者は3つのサブタイプに分類されることがわかったとしています。

※引用:建内宏重 股関節 協調と分散から捉えるより

タイプ1:比較的若年に多くみられ、過剰な股関節累積負荷が問題

タイプ2:比較的高齢で脊柱の柔軟性低下や関節裂隙幅の狭小化

タイプ3:脊柱、特に胸椎の柔軟性低下とアライメント異常を合わせもつ

胸椎の柔軟性やアライメント異常は、疾患の進行だけでなく身体機能の悪化にも関連することがわかっている。

※引用:下記文献より

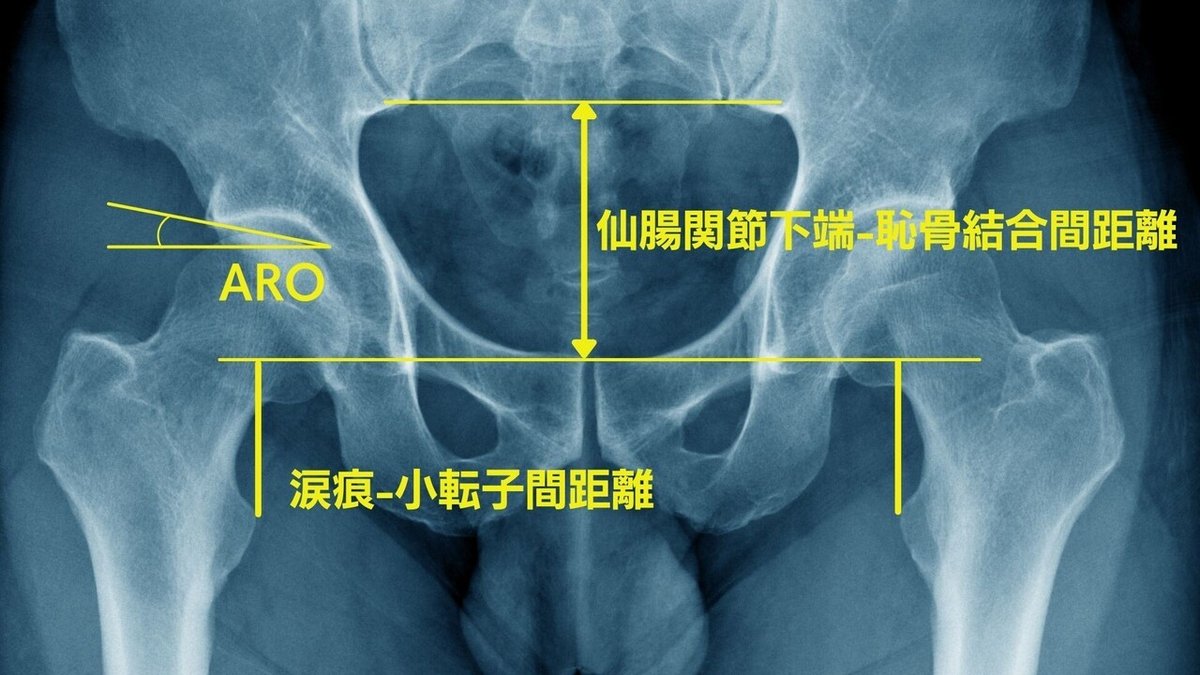

|股関節正面X線画像

単純X線画像で評価する指標として、①center-edge angle(CE角)、②Sharp角、③Acetabular head index(AHI)、④寛骨臼荷重部傾斜角(ARO)、⑤涙痕-小転子間距離、⑥仙腸関節下端-恥骨結合間距離などがあります。

①CE角:臼蓋に対し骨頭の亜脱臼の程度

骨頭中心を通る垂線と骨頭中心と寛骨臼外縁を結んだ線とのなす角。

→角度の減少は被覆率の低下を示し、荷重面積が減少することで荷重面の骨硬化や外方脱臼のリスクが高まります。

CE角の減少により、特に臼蓋外側や前方に応力が集中しやすくなります。

②Sharp角:臼蓋形成不全の程度

寛骨臼外縁と涙痕先端を結ぶ線と両側涙痕先端を結ぶ線とのなす角。

③acetabular head index(AHI):骨頭被覆の程度

骨頭横径に対する骨頭内側端から寛骨臼外側縁までの距離の比率(%)。

単純X線正面画像のおける日本人成人の平均値

①CE角:男性30.0〜35.1°,女性27.2〜33.5°

②Sharp角:男性35.9〜38.7°,女性34.5〜41.5°

③AHI:男性81.5〜87.9%,女性80.6〜88.5%

※引用:日本整形外科学会・日本股関節学会 変形性股関節症診療ガイドライン2016

④寛骨臼荷重部傾斜角(ARO):骨頭の亜脱臼傾向の指標

寛骨臼荷重面骨硬化像の外側縁と内側縁を結ぶ線および寛骨臼荷重面骨硬化像の内側縁を通り両側涙痕先端を結ぶ線と平行な線とのなす角。

⑤涙痕-小転子間距離:構造的脚長差の指標

両側涙痕先端を結ぶ線から小転子の最突出部までの垂線の距離。

→変形性股関節症による脚長差が生じている場合、機能的によるものか構造的によるものかを判断するために確認します。

⑥仙腸関節下端-恥骨結合間距離:骨盤前後傾の指標

この距離が大きければ骨盤前傾、小さければ骨盤後傾と判断します。

そのため一次性では後傾が多いため小さく、二次生では前傾位となりやすいため大きくなる傾向があります。

その他にもX線画像から関節裂隙の狭小化・骨棘形成・臼蓋底の肥厚・骨硬化像・骨嚢胞の有無なども確認します。

|身体所見

・可動域

【骨盤大腿リズム】

— Hiroki Ejiri|エジリヒロキ/整形PT (@PT_EjiriHiroki) April 26, 2021

股関節屈曲をしていく際に、骨盤後傾を伴うことで125°の可動域となり、股関節のみの動きだけで90~100°程度と言われています。

骨盤の連動した動きが出ない場合、股関節前面でのインピンジメントが生じやすくなります!

しっかりと可動性を高めることが大切ですね。#臨床プラス https://t.co/TmR5EOL6Ti

股関節屈曲時に股関節部の可動性を骨盤後傾にて代償しているケースがあります。骨盤大腿リズムをあえて抑制し、股関節のみの可動性をみることで確認します。

逆に骨盤大腿リズムを抑制しても、可動性に差があまり生じない場合は骨盤後傾、腰椎部の可動性が低下していることとなります。

その他運動方向への可動性も確認して阻害因子のチェックを行っていきます。また、後述する整形外科的テストでも可動性に制限となる要因が無いかを評価します。

・疼痛部位

臨床において、歩行や立ち上がりなどの荷重時や股関節屈曲最終域で鼠径部や殿部などに痛みが生じるケースを多く経験します。

末期変形性股関節症やTHA術前での疼痛部位についてはいくつか報告がされており、それによるとやはり股関節周囲痛の訴えが高い傾向でした。

初回人工股関節置換術を行った変形性股関節症138股(男:女=24:114,平均年齢62歳)を対象に股関節由来の疼痛領域を調査した。疼痛領域は鼠径部67%、股関節側方61%、殿部54%と股関節周囲で99%を占め、大腿部(大腿近位1/3から膝蓋骨高位)16%、下腿部7%であった(複数回答を含む)。

※引用:森本忠嗣ら、変形性股関節症における股関節痛の検討:疼痛領域の多様性 臨床整形外科 44巻12号

しかし、一方で膝や下腿部などにも痛みが生じているケースがみられるため、腰部疾患や膝関節疾患との関連も合わせて精査していく必要性があります。

・脚長差

前述した、X線画像上にて涙痕-小転子間距離を計測する方法が構造的な脚長差を評価するには有用な評価方法だと思います。

また、棘果長や転子果長には左右差を認めないが、臍果長に左右差が生じているケースもしばしば見受けられます。

左右差が生じている場合、構造的脚長差なのか機能的脚長差なのかをしっかりと判断することが重要です。

|特徴的な歩容

変形性股関節症の歩容の特徴として疼痛回避のための跛行がみられます。

大きく分けて2つのパターンがあり、トレンデレンブルグ歩行とデュシェンヌ歩行があります。

また、その2つが混合した歩容パターンも存在します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?