PTA案内の補足と不足について

前での通り、架空小学校PTAの案内を作成した分けですが、どこまで書くのかという、さじ加減の難しさもあるので、作者としての補足と不足部分について少し整理してみたいと思います。

1.PTA(広義)とは①~③

『PTA』として語られる世界観って、人によって様々だよなっていうのが、この数ヶ月『PTA』を見てきた特に感じたことでした。そこで、新たに『PTA』を作ると空想した時に、『PTA』の基本的な概念について、共通理解を持つというのが初めの一歩としては大切なのではないかと考えてたので、ページ数としてもそれなりの比重を割いて記述してみました。

広義の意味での『PTA』には、様々な問題が内包されている現実があるとは思いますが、ネガティブなエッセンスは排除して『案内』に徹する事を意識したつもりです。

2.PTAの活動とは?

PTA(狭義)をやる理由や目的ついて、もっと具体的に書く事も考えましたが、具体的に書けば書くほど、それは『私』の理由になってしまうのではと考えました、『PTA』の参加はあくまでも『個人の自由意思』によるものです、したがって参加する『動機』や『目的』は人それぞれでいい。『PTA』としては『最低限何をするか』だけを決めるだけでいいという事を前提にしたいと思っています。PTAを『やらない理由』を探す後ろ向きの考えを提供するのではなく、PTAを『やってもいいかな』を引き出すにはどうすべきなのかに注力するほうがポジティブだという考えに基づくもにになります。

3.架空小学校PTAを取巻く環境

この項は個人的思想が出ている部分です。PTA連合会を否定する気は全くありませんが、架空小学校PTAにとって『最適解』はどこかという視点でみた時に、架空小学校PTAが最も連携したい『PTA』がどこかと聞かれたら、子どもの進学先である『中学校のPTA』という結論に達しました。そのうえで、『連携すべき他の小学校PTA』が見えてきて、活動の負荷を考えた時に、単位PTAに必ずしも必要のないPTA連合会が外れるという設定になりました。現実に落とし込む際には、PTA連合会『不要』ありきではなく、単位PTAにとって有益かどうかによるところかと考えます。

4.架空小学校PTA基本方針

ここも個人的思想が出ている部分ですね。この数ヶ月『PTA』(広義・狭義含めて)見てきて、色々な問題がある事を前提として、最低限守るべきラインはどこかという事を考えた結果の『3つのなし』『3つのない』『3つの約束』となりました。この辺りは、書こうと思えばいくらでも書けてしまうし、詳細に書けば書くほど個人の思想の色が濃くなってしまう部分かと思いましたの、今後、内容表現とかは見直して行きたいなとは思いますが『量』については意識して行きたいところです。

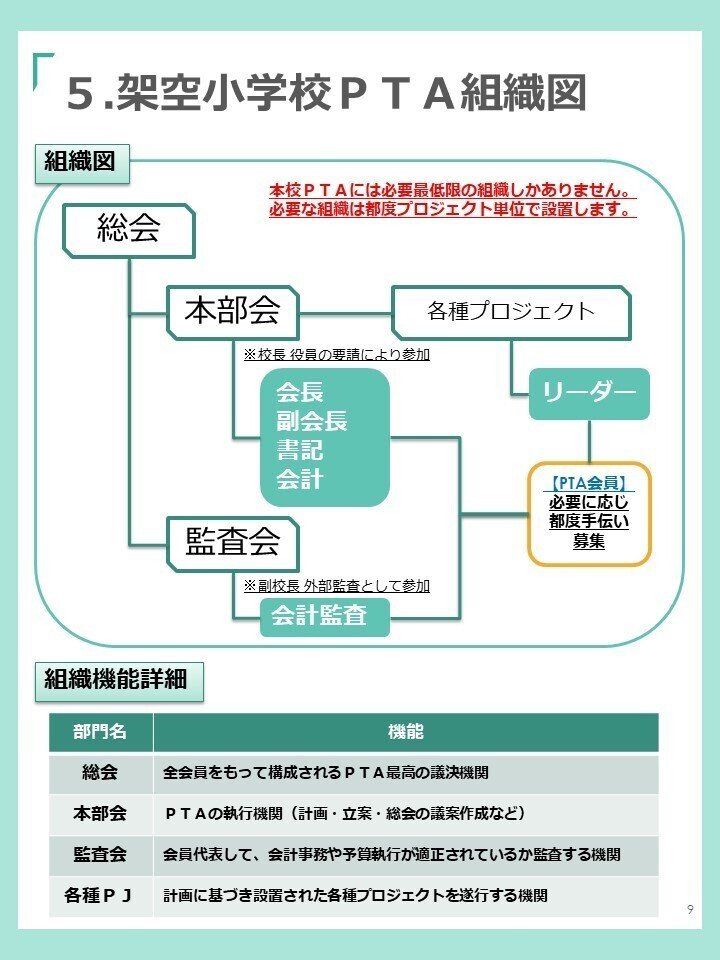

5.架空小学校PTA組織図

組織を維持するコストをどこまで少なくするかという事を考えた時に、固定的に『委員会』を設置するのが、最適解なのかという視点から、架空小学校PTAにおいては『プロジェクト制』を採用していきます。まず、『目的』ありきで必要な組織を編成する事で、無理、無駄を極力減らす事を意識した体制を作るとしたらこうなるかという形です。

6.PTA役員活動の具体例

PTAにおいて必ず必要な『役割』とは何かを整理したときに、極端に言えば『会長』も要らないというのが、架空小学校PTAの目指すところです、必要なのはあくまで『役割』であって、『役職』では無いと考えますので、まず『会』を維持する最低限の『役割』と『業務』について考えてみました。この項については、まだまだ不完全だなと感じている部分なので、リアルな活動の中での経験をフィードバックさせながら、見直していきたいなと考えています。

7.PTA会員種別と会費について

ここは架空小学校PTAの特徴の一つかと思われます。スポーツジムを例にすると、毎日体を動かしたい人もいれば、週1回でいい人もいる、その要望に合わせて会員種別が細分化されていると思います。これと同じようにPTAについても、参加の強弱は人それぞれでグラデーションがある事だと思いますので、その希望を可視化するにはという観点で種別分けをしてみました。特記すべき事項としては、『学校長は運営会員、支援会員にはなれません』としております。学校長は『登録会員』のみですので『議決権』を有しないと事としています。このような設定にした理由は、『学校の責任者』と『PTA会員』という時には『利益相反』の関係が発生する場合を考慮すると、『学校の責任者』である『学校長』に『議決権』を付与するのは適当ではないだろういう考えに基づきます、当然『対立』が前提ではありませんの、あくまで『対話』の相手として個々の『役割』を明確化する為の措置となります。会費の部分についても、『教職員の方からは、原則会費徴収を行わない』としています、『教職員』は学校において児童・生徒への対応ですでに協力をいただいていること、PTAの活動の主体となるのは保護者であることなどを勘案して、『会費』を徴収しないという区別を設けたいという考えになります。当初はもう一段種別を細分化していたのですが、細かくしすぎると個々の違いが分かりにくくなるというご意見をいただきましたので、現在の形になっております。会員区分、会費については、色々ご意見いただければ、見直していきたいポイントとなっています。

8.PTAの休会・解散について

PTAはそもそもとして、誰かに依頼されて設立された団体ではなく、『自然発生』的に立上げられた団体であるという理解ですから、その『役割』や担い手がいなくなれば『自然解散』するというのが、あるべき姿であると考えておりますので、『休会』『解散』は当然に想定されるべきであるという考えに基づいて『案内』の中でも触れています。役員や会員にとって、『継続』するという責任がストレスにならないように配慮することも、重要な要素だと考えています。この辺りのフローについても、新しいアイデアがあれば見直していければと思います。

休会は再開が難しいです。

— やっぱ@PTAの退会は簡単です! (@nyuukaisei_pta) July 29, 2022

PTA総会は、会長が主催者なので会長以外開けません。

そこで緊急集会を使っての再開できるかもしれない(笑)休会プランを作ってみました。

叩き台程度です。笑

個人的にもPTAの休会に興味があります。会長のリスクを下げて、PTAの負担軽減にも繋がると思います。 pic.twitter.com/Y3ERivrTeJ

やっぱ@PTAの退会は簡単です!さんのアイデアを拝借させていただきました、ありがとうございます。

9.その他に

案内についての、多少の補足をしてみました。他にも、個人情報の取扱いについや、細かい運営について等、書くべきか迷った内容もありますが、最初に受け取る内容としては、これでも多いのではと思っているので、情報の充足性は公式HP等で適宜補完していくというのが良いのかと、今のところは考えております。

また、リアルへ落とし込みをして行く事を想定した際に、『案内』を配って終わりとは考えておりまさせん。【案内の配布⇒全体説明会(Web)⇒個別相談会(Web&対面)⇒必要なら見学会】ぐらいの丁寧な説明があって納得して入会してもらいたいといは思います。この辺りも、どういう方法を想定するのか思案していきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?