シンガポールと日本、1年生で習う算数の教え方の違い。

皆さん、小学校の算数の授業でどんな事を習ったか覚えていますか?

数の読み方・書き方からは始まって足し算や引き算。

多分最初に習うことは世界共通だと思います。

でも、国によって教え方にかなりの差があるのです。

もしかしたら、この教え方で子ども達の算数に関する考え方が、

将来が大きく変わって行くのかも...

と言う事で本日は、シンガポールの算数の教え方ご紹介いたします。

シンガポールの算数(数学)は、

“Singapore Math"としてウィキペディアでも紹介されるほど、

そのメソッドは世界でも有名です。

公立校だけでは無く、シンガポール内の多くのインターナショナルスクールでも取り入れています。

今回は小学生の算数のお話なので、

多くの翻訳で取り上げられている”Math=数学”と言う言葉がしっくりきません。

と言う事で、”シンガポール・マス”で統一させてお話させて頂きますね。

算数・数学・Math-あれ?

日本ってなぜ算数と数学に分けるのでしょうか?

英語は一つなのに...

算数と数学は別物なの?

もしかしたら、このあたりから日本のMathに関する取り組み方に問題があるのかも知れません。

シンガポール・マスって何?

まずは簡単にシンガポール・マスについてご説明させて頂きます。

一言で言うと、数や数式をただ暗記するのでは無く、

図形などを多用し、問題解決能力を高め、

数学的思考を発展させようと言うものです。

問題解決力や数学的思考の基礎ができていないと、複雑化していく数学の学習において生徒達は何も引き出せないと言う概念から成り立っているメソッドです。

特徴的なのは、バー(ブロックを使うことも多いのかな?)やナンバーボンドと呼ばれるメソッドを使って、子ども達に数の概念を教えていくことです。

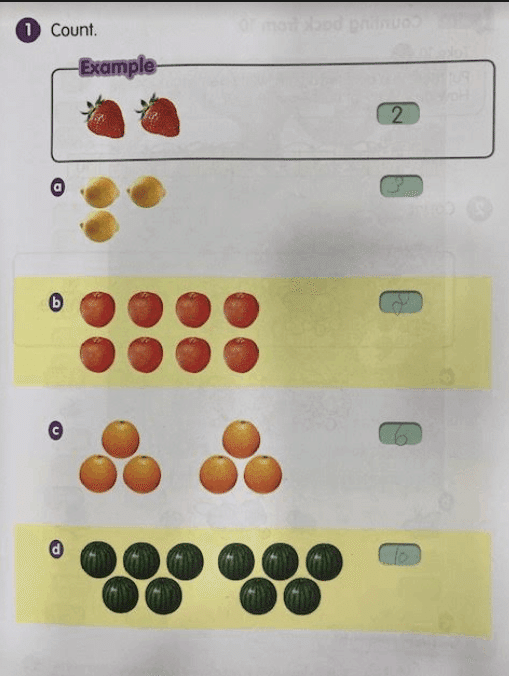

まずはシンガポールの公立校の小学校1年生の教科書をご覧下さい。

どうですか?

ちょっとクイズみたいで楽しくなってきませんか?

バーモデルやナンバーボンドに関しては.グーグル等で検索すると多くの記事があります。

びっくりするのは、その多くが北米やイギリス、オーストラリア・ニュージーランド等シンガポール以外の国の記事だという事です。

それだけ世界的に認められているメソッドだという事ですね。

日本とシンガポールでの算数の教え方の違い

さて、ここからは本日の本題である日本とシンガポールの算数の教え方の違にについて見ていきます。

バーモデルやナンバーボンドの説明は特にありませんので、ご了承ください。

進度が違う

上記でご紹介したバーモデル(どちらが大きい数?)とナンバーボンド(合わせて4つになる数は?)。

なんと数の読み方と大きさを学習したらすぐ(と言うかほぼ同時期に)に学ぶ項目です。

入学してそれほど日もたたないのに、

いきなり

「5と3はどうやってくらべるの?」と言う問いに答えたり、

「8は5より3小さいです。」とか答えていくのです。

ここでは未だ、8-5=3と言う数式は出てきませんが、

このような問題を何個も解いていくと、

子ども達の頭の中には、数の概念がしっかり身についていくのだと思います。

日本の現在の公立小学校の算数の進度に関してですが、

指導要領をチェックしても具体的にはよくわかりませんでした。

なので、同時期に日本の小学生が何を習っているのか、

正確な事は把握できませんでしたが、少なくともいきなりシンガポールのようなこみ入った問題は出ていないのではと予想しております。

*ある教科書の単元表によると足し算が出てくるのは5月の最終週のようでした。

ちなみに図形を習う時期に関しては、シンガポールと日本では全く違うと、日本の塾の先生がびっくりしていました。

もちろん日本の方が遅いのだそうです。

この果物の並び方、素晴らしいと思いませんか?

しかも問題は、“数えなさい”のただ一語!

関連性があるようでない

シンガポールの小学校一年生(前半)の教科書から感じられるのは、数字を覚える事は当たり前なのですが、上のページのように、数字をいきなり3の塊や5個の塊で捉えてみたり、どちらが少ないとか多いとか、全ての問題が流れるようにつながっているのが特徴的です。

ここで徹底的に数の概念を学ぶことになります。

この概念が定着したところで、足し算や引き算の数式にはいるのです。

日本はというと、

教科書のタイトルだけで判断すると、一見シンガポール・マスにかなり近づいているような気もするのですが、

下記の表の右側に出ている実際のページを見ると、大分違っている事が分かります。

私が子どもの頃、算数を習った時と比べると、数の概念を教えようとしているところなど、内容は相当進歩しているようですが、それでも、計算式が羅列された問題集などが主流のようです。やはり、まだまだ暗記重視なのではと思えてしまいます。単元表を見てもなんとなくバラバラというか、つながりが見えてこないのです。どちらかと言うと、”この期日までには、ここまでやること“というのが目的になってしまい、”数学的思考を発達させる”という”子ども達に取って大切な事が置いていかれているような気がします。

日本はヒントを出し過ぎ!

日本の算数の問題を見ていていつも感じるのは、たとえ文章題でも、ヒントが多すぎるという事です。

せっかくシンガポールマスのバーモデルのようなものを使っているのに、

最初からお膳立てしすぎです!

これじゃ子ども達はただ質問に答えるだけで、自分で考えることはしなくなります。

シンガポール教科書7Pの画像をもう一度ご覧下さい。

問題は、”Count" (数えなさい)の一語のみ。

そして下にはこれまた一語で“例”とあります。

どちらの問題が、思考力がつく子に育つかは、明らかですよね。

また、算数の答えは一つでないことが多いのですが、

日本の場合、それを無理矢理一つの答えにさせるために問題に条件を付けてしまっているような事が多いです。

興味深いブログを見つけてしまいました。

そのブログの中に、

3+0=3で○だけど、0+3=3と言う記述をすると×と判断されると書いてありました。

これじゃ、数学的センスとかが育つわけがない!

*5年以上前の記事なので、今は改善されている事を願います。

かなり辛口なブログで、筆者の方は、

算数の教科書は信用しないことである。数学から見て、おかしなことが多すぎる。

と算数の教科書の事を、バッサリと切り捨てています!

とにかく文章で考える問題が多い

シンガポールの算数の教科書は、1年生でもとにかく文章で考えさせる問題が多いです。

最近は日本での算数の教え方も大分変わってきてはいるようですが、基本的には、○+○=○みたいな問題を数多く解かせる事のほうが多いですよね。

数の概念を学ぶと言うよりは、数をこなして暗記してしまう感じでしょうか?

このカードのような暗記系多いですよね。

こういうカードで数を覚えてしまうと、

子ども達の中には、5+4と4+5が違うものとして記憶される場合が多いのです。

さて、本日の話題はいかがでしたか?

ここまで書いてきて、ふと思ったのは、私がもしシンガポールマスを小学校で習っていたら、算数嫌いになっていなかったかもと言う事です。

シンガポールの教科書を見ていると本当に楽しくなってしまいます。

もっともっと色々ご紹介させて頂きたいのですが、

本日はこの辺で失礼します。

最後に、複雑なNoBondがあったのご紹介します。

お子さんと一緒に解いてみてください!

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

今後もシンガポール全般、

そして、当地への母子留学や教育移住などについて、理解を深めていただけるような情報を発信していきたいと思います。

本日の記事を気に入っていただきましたら「スキ」や「コメント」をいただけますと嬉しいです。

シンガポールへの母子留学等にご興味のある方は、当社ホームページもご覧下さい。

YHF PTE. LTD.では

シンガポールへの教育移住や母子留学をご検討中の皆様に、

学校の選び方から、 学校見学、入学の手配まで、

インター校入学に関するサポート全般をはじめ、

住宅のご紹介や生活一般に関する事など、

シンガポール生活全てのサポートをご提供させて頂いております。

ご相談は、相談フォームからどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?