紙漉重宝記

本日は和紙に関する歴史的書物の紹介です。

その名も『紙漉重宝記』。

素材の調達から紙漉きまで、広く和紙を知らしめるために出版されたもので、作者は国東治兵衛(くにさきじへい)。

石見国遠田村(現・島根県益田市遠田町)で紙問屋をしていた治兵衛は、紙漉きを生業とする人だけではなく、商人が紙漉きの苦労を知らずに粗末にしている状況は嘆かわしいということから、特に紙を扱う商人に見てもらいたいという思いを記している。

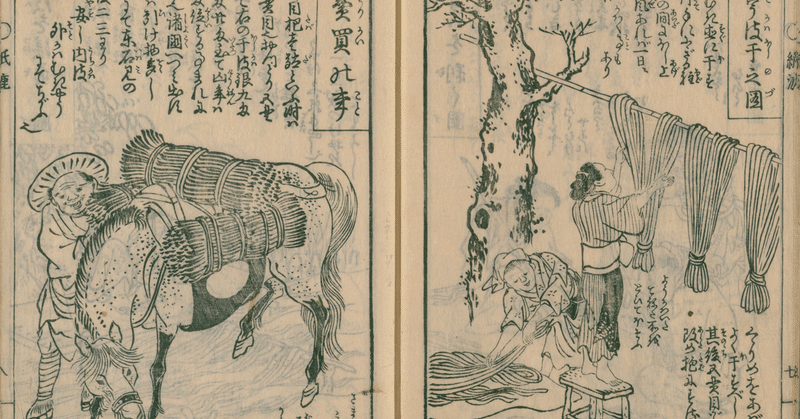

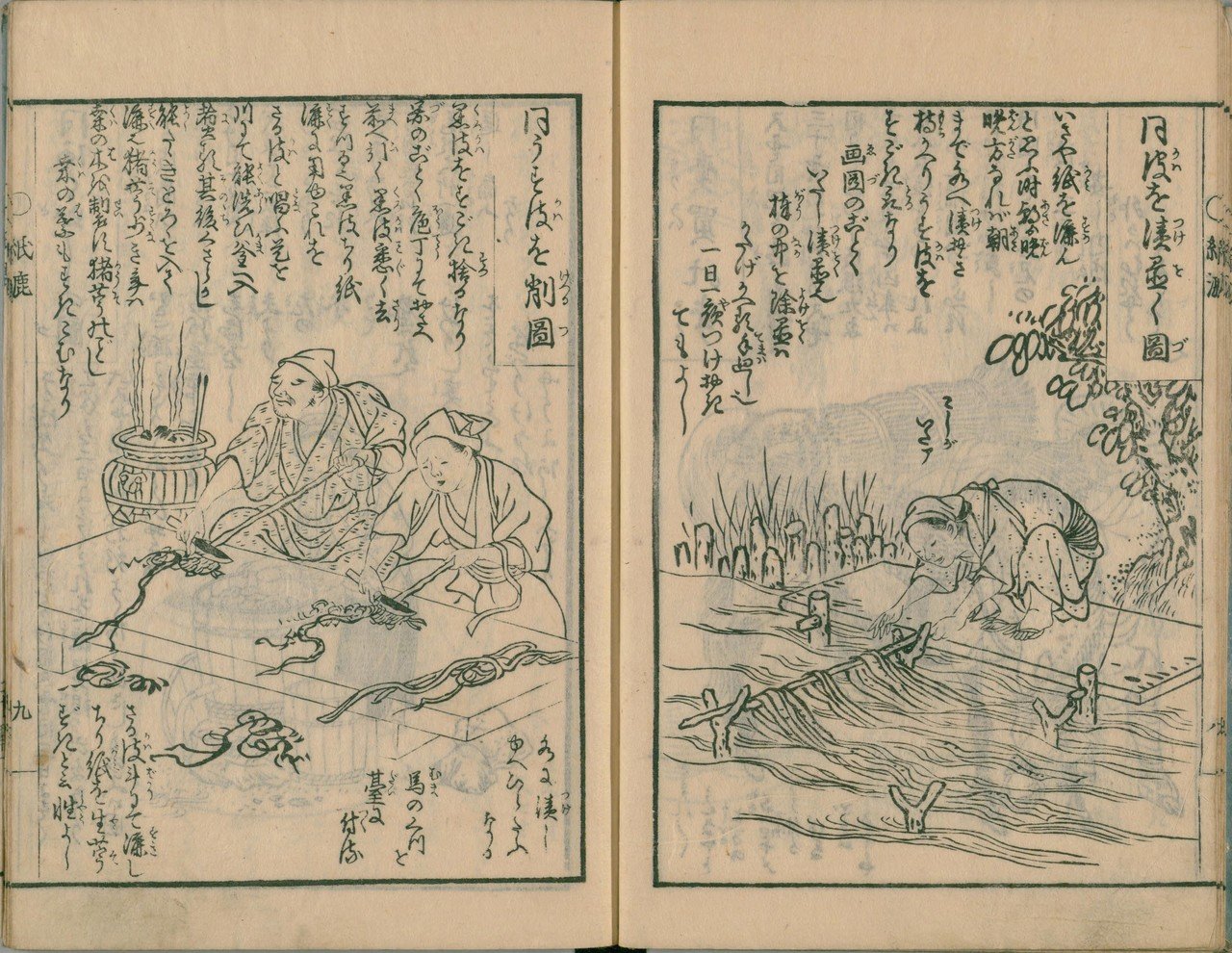

また、全工程を図絵を用いて表すことで女性や子どもにもわかりやすくなっている。

和紙の材料である楮を刈り取る様子や売買の様子、楮の黒皮の薄皮を削る様子などがユニークな絵で表現されている。

▲和紙の材料である楮や紙漉き道具についても

手漉き和紙に関して言うと、現代での和紙の作り方とも殆ど変わらない工程で面白い。

和紙というと紙漉きだけのイメージだが、実際は素材の選定や素材の刈り取りなど、紙漉き以外の工程においてかなりの労力を使って出来上がるもの。昔の一般的な和紙のイメージと現代の一般的な和紙のイメージはさほど変わらないものだったのではないかと思った。

東和町の和紙「成島和紙」の記事でも紙漉きの大変さがわかります。

まきまき花巻「成島和紙」

https://makimaki-hanamaki.com/6033

オリジナルは1798年の出版ですが、花巻の東和図書館では1942年に出版された復刻版が閲覧できます。復刻するにあたって原本と同等の石州和紙を使って製本するというこだわりぶり。

和紙を知ってほしいという思いを持った方が数世紀前にもいたと思うとなんだか嬉しくなった。

いただいたサポートは今後の活動に活用致します。