【パワポ研の決算資料探訪 番外編1】金融庁の「高校向け 金融経済教育指導教材」は"授業をするため"に良い資料

企業の決算説明会資料について解説するこのシリーズ、大変好評をいただいております。今回は番外編として、金融庁の「高校向け 金融経済教育指導教材」について、パワポ研の視点で解説致します。なお、好評だった初回Goodpatch様の記事は以下。

今回紹介するのは、前述の通り金融庁の「高校向け 金融経済教育指導教材」はになります。概要については以下、金融庁HPから引用します。

2022年4月からの成年年齢引下げにより、18歳から、クレジットカードを作るなど金融に関する様々な契約を自ら行えるようになり、金融経済教育の重要性はますます高まっています。また、2022年4月からの高校学習指導要領改訂で、金融経済教育の内容が拡充されます。

金融庁では、高校の先生等(※)からご意見をいただきながら、新学習指導要領に対応した授業を行うための指導教材を作成いたしました。

実際の授業や先生方の準備のほか、一般の方の学習にもご活用ください。

つまりは、高校生向けの金融に関する指導教材になります。

それでは早速見ていきましょう。

表紙

赤い星の意味(おそらく「重要」なスライド)はさておき、シンプルな表紙ですね。タイトルと、金融庁のシンボルマークのみが記載されています。

ことさらに金融庁謹製であることをアピールしないのは、教材として利用することを想定しての先生方への配慮でしょう。

はじめに(P1)

極めてシンプル。ちょっとシンプル過ぎるくらいですが、教育現場で活用することを想定したスライドならこの程度の方がよいかもしれません。

というのも、「自分で(あるいは近しい人が)喋るためのスライド」と、「他人が使うためのスライド」は構成を変える必要があります。

自分のためのスライドは、汎用性をある程度無視しても問題ありません。例えば、どこが重要/重要でない(要すれば、熱弁するところとそうでないところ)ことを理解できる場合は、スライドの音頭感を全ページで同じにしても構わないでしょう。しかし、誰が使うか分からない資料(要すれば、重要な点が分からない人を想定する)の場合は、「重要な」ページと「そうでない」ページを明確に分けなくてはなりません。ともすれば、だらだら喋ってしまい、何も伝わらない結果に終わるかもしれないので。

もっと言えば、プレゼンが「上手い人」「下手な人」、いろいろあると思います。下手な人もその資料でプレゼンができるように用意しなくてはなりません。

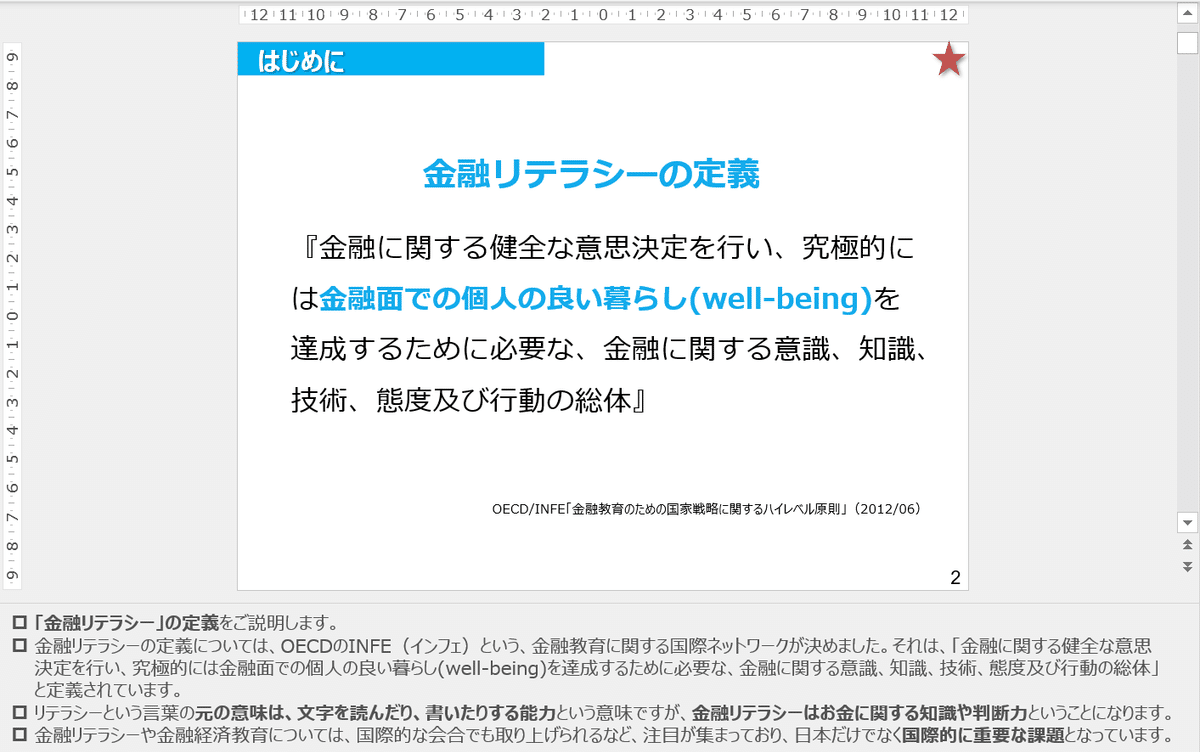

はじめに2(P2)

実際に、上記のようにパワーポイント資料の下部(ノート機能)にメモ書き(スクリプト)を金融庁は記載しています。これは、プレエゼンテーションの際に「これを読めば授業として成立しますよ」という台本です。丁寧に、「授業をするため」に特化した仕様になっています。

オブジェクトを多用した資料は、それはそれでプレゼン慣れした人(例えば、ビジネスパーソンなど)は利用し易かったり見やすかったりするのですが、あまりパワーポイントを使わない職業の方(それこそ、学校の先生など)はその紙面構成にあまり慣れておらず、かえってプレゼンをしづらかったりするものです。

そのため、ワード主体のこのページのようなものの方が、先生はプレゼンをしやすかったりするものです(もちろん、人によりますが)。また、授業を聞く学生側もパワーポイントになじみが薄いはずなので、こういったワード形式の方が頭に残りやすいかもしれません。

はじめに3(P4)

高校生向け、ということでアニメのキャラクターを活用しています。

ちなみに、本資料でキャッチーなキャラクターが出てくるのは、このページが最初で最後です。許諾を取得するのが極めてやっかいかつ費用負担が大きいからだと推測できます(本紙面は既に金融庁で利用しているものなので、新たな許諾が不要or簡単な申請でよかったのかもしれません)。

家計管理とライフプランニング(P8)

そのためでしょうか、この通り「いらすとや」のイラストが頻出します。

良いか悪いかはさておき、いらすとやの画像を見ない日はほぼないでしょう。お役所謹製の一般向けスライドには必ず(頻出、ではなく「必ず」)出現していると言っても過言ではありません。

そして広く膾炙されているフォーマットということは、誰しも理解しやすいということです。いらすとやは、閲覧者がフォーマットを好む/好まざるに関わらず、記号的に頭に入っていきやすいものの域にはいっています。つまりピクトグラム(トイレなどに用いられるアイコン。東京オリンピックのものが記憶に新しいです)と同じ域に突入しているようです。これはスライドの見た目にこだわらなければ、使わない理由はありません。

家計管理とライフプランニング2(P9)

ようやくスライドらしいスライド(=オブジェクトを多用したもの)が出てきました。ちにみに、ここでもいらすとやは重用されています。いらすとや、万能ですね。

お気づきの方も多いとは思いますが、この資料は「4:3」で構成されています。通常現代日本のパワーポイントはディスプレイサイズにあわせて16:9で構成されることが多いです。また、印刷前提ならA4サイズで作成されることもあります(詳細は以下記事を参照ください)。

しかし、あえての4:3。おそらく、学校に標準的に備え付けられているプロジェクタないしディスプレイの大きさに合わせたものなのでしょう。ここでも学校側への配慮が見えています。

ちなみにフォントはMeiryo UIで(多分ほぼ)統一されていました。お役所系のスライドとしてはあまりみないかもしれませんね。可読性が高く、特にこだわりがなければパワポ研としてもおすすめしたいフォントです。

家計管理とライフプランニング(P12)

学校教材かつ官公庁ということで、いろいろな方へ配慮しています。

文字のフォントは比較的大き目(特にタイトル)で、下の2つの文(スマホの~)は小さく見えますが16ptあります。おそらく、ビジネスパーソンは10pt程度を使ってしまうかもしれませんが、教室の後ろの方の座席の人が見るためには最低この程度の大きさはあった方がよいですね。

PCを持っている生徒、スマホしか使えない生徒もいます。QRコードで読み取れるようにしているのも、その配慮の一環と言えるでしょう。

使う(P29)

このスライドは「色使い」に工夫が見られます。

赤緑色覚異常のパターンは多いですが、その中でのマジョリティは「赤と緑は見えづらい」などの特徴があるため、「青やオレンジ」で代用すると見やすい画面構成になります。このスライドはその好例ですね。

全員に完全な配慮をするのは現実的ではないでしょう。例えば、全てを音声データにするとか、フリガナをふるなどの対応でもっと多くの層にメッセージが届くようにはなりますが、コストの問題や、またそれにより他の方の可読性が落ちたりします。なかなかどうして折衷案にせざるを得ません。

「貯める・増やす」P48

このスライドは内容が難しいですね。金融商品になじみがない生徒がほとんどと思いますので、どうにかして理解してもらうためにスクリプト(ノート機能)を充実させています。

また、言及すべきなのはいらすとやの汎用性の広さです。はっきり言って、「ない画像はない」とも言えるかもしれません。

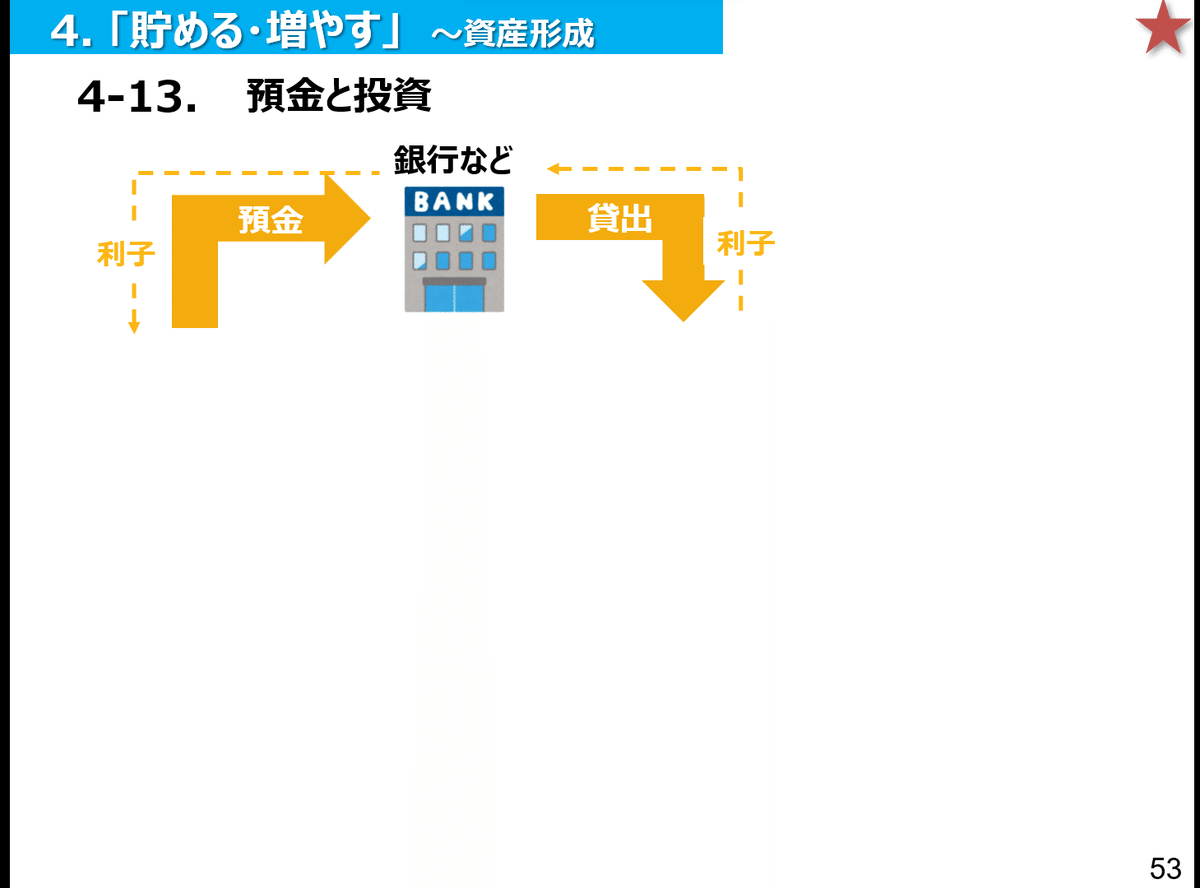

貯める・増やす(P52)

ここまで言及していませんでしたが、この資料全体は「アニメーション」を豊富に使っています。要すれば、クリックすると次々と画像が浮かび上がる仕様です(下のスライドが、最終的に上のスライドになります)。生徒の興味を維持するのは生半可な能力と努力では叶いません。ましてや、金融の授業は睡眠に充ててしまう生徒は一定数いてもおかしくはないでしょう。

そのために、画面を動かし興味を引いています。これもビジネスパーソン向け資料ではあまり見られない工夫ですね。ビジネスパーソンは興味がないものも聞くのが仕事なので、そういった工夫は原則不要です。

借りる(P95)

パワポの内容に言及しない(ノイズになるため)のがパワポ研の数少ないルールなのですが、「借りる」が章として存在するのはすごいですね。そして金融庁曰く「リボ払いはよく考えろ」(危険とは言っていない/言えない)とのこと。それが一目でわかるスライドです。

あまりこういったスライドはビジネス界では(自明すぎるため)使われないのですが、こういうインパクト勝負のスライドはビジネスパーソン向けにもどんどん使っていったほうがよいと思います。世の中の人が全員察しが良いわけではないので。

まとめ

色々な層の人が使う/見ることを想定して作られた、工夫の詰まった資料でした。ビジネス向けとは大きく様相が異なるスライドが目立ち、一部はビジネス向け資料にも転用できるものがあるので、取捨選択してエッセンスを活用頂けますと幸いです。

パワポ研オリジナルテンプレート

パワポ研では「ビジネスシーンで使える」パワーポイントテンプレートを公開しております。デザインを整えるのみならず、ロジックやストーリーを整理するのにも役立つパッケージになっておりますので、関心のある方は下記ページも併せてご覧ください!

パワポ研からのお知らせ

上記の記事のように、noteではフォローしているだけでビジネスにおける「資料作成のコツ」と「デザインのセンス」が身に付くアカウントを目指して情報配信を行っています。

今後もコンスタントに記事を配信していく予定なので、関心のある方は是非アカウントのフォローをお願いします!

Template販売

https://powerpointjp.stores.jp/

note(マガジン)

https://note.com/powerpoint_jp/m/mc291407396da

https://twitter.com/powerpoint_jp

お問い合わせはこちら

https://power-point.jp/contact

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?