ワタクシ流☆絵解き館その176 第四編・備後三原城絵図から見えて来る縄張りの秘密 (西側からの城攻め編)。

備後三原城が防御にたいへん優れた城である理由は、次の要因からだ。

1. 海側から攻められない。制海権は小早川水軍が掌握している。

2. 背後は山(桜山)とそれに続く山塊があり、険峻である。城下に入り込む

道が、山陽道と、川沿いの道に限られる。いずれも狭い。

3. 西側方面は、小早川隆景の出自である毛利領で、敵が存在しない。毛利

の援軍を見込める。

4. 東側からの補給路を遮られても、西側からと船輸送によるルートを持

つ。

5. 敵の襲来が推定される東側に、地理的に大軍を進駐させ得る広い土地が

なく、敵は城下近くに密集せざるを得なくなり、狙い撃ちされやすい。

つまり上の諸条件を取り除いてゆかなければ、三原城は落とせない。犠牲を強いる力攻めでしか、落とせそうにない。

では、その犠牲を最も少なく抑えて、二の丸本丸に攻め入るとしたら、どこから入るか。

三原城二の丸本丸と他の曲輪を結ぶ道は東西に1本ずつしかない。どちらから入るとしても、山陽道を西下して軍を進めてきた場合、先ず東大手門は必ず破らなければ先に進めない。

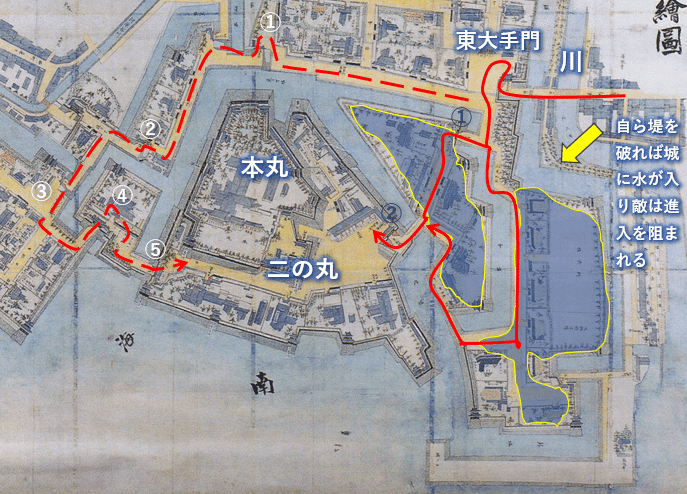

侵入ルートを実線と破線で描いたのが下の図だ。東大手門から先のルート上の数字は立ち塞がる城門の数。

圧倒的に、実線で描いたルートの方が、最短でたやすく見える。

しかし、ここには二の丸から船入櫓にかけて切れ目なく続く多門櫓の銃眼が、列をなしていたはずだ。地形は、船入櫓に向かいせり上がっている。

さらには、最後の手段としては、城側が川の堤を破って、東に突き出して造成した曲輪部分は、水に浸してしまう (上の図ではその部分を青く網掛けした) のも織り込み済みの縄張りではなかったかと、第一編目で推理した。

筆者は破線ルートの方が、まだしも二の丸本丸までたどりつける確率が高いと考える。

ではなぜそう考えるのか、である。下の写真を見てもらう。二の丸角の一番櫓付近を海上から撮った明治時代の写真だ。海は埋め立てられこの付近の石垣だけが、ほんのわずか今日現存している。

この場所の現在の様子は、明治以降かなり変更破壊されているので、今ある姿のままで見ると誤解を生ずるが、それを考慮しても、天守台と比べれば相当に低いのがわかるだろう。

ここへ来るまでには、破線のルートだと最初の図で示したように、4つの城門を突破しなければならない。

それを多大な犠牲を代償に突破できたとしたら、(そういう仮定を立てるしかないが) 西側一番櫓中門からの入り口は、天守台や、それに連結された石垣よりも相当に低く、二の丸は制圧の可能性が出て来るだろう。(ただし本丸はさらに難攻であろう)

敵は兵力を残してここまでたどり着けるか。

絵に描いた餅であるかもしれないが、それでも、実線ルートよりは、いくぶんは先が見えて来るのではないかというのが、筆者の推理。

この破線ルートを絵図の上でたどってみると、敵勢は、ほとんど一列並びに近い状態で、何度も折れ曲っては門という場所を通らないと進めないのがわかる。じつに巧みな縄張りだと思う。

そしてそのルートの二の丸本丸側には、すべて多門櫓を置いた石垣が対面していて、そこから銃撃を受けるのは必定である。兵力の消耗必至だ。

さらに他の城と大きく異なるのは、城の先は海ということだ。二の丸沖には小早川水軍の軍船が居並び、銃撃を加えてくるだろう。軍船を石垣下に横づけにして、銃撃砲撃を加えて来る戦術もあり得る。

三原瀬戸の制海権を取らない以上不落の城と言っていい。

令和4年9月 瀬戸風 凪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?