ワタクシ流☆絵解き館その225 備後三原城の防御戦略を地形から考える

■ 敵をぬかるみに置く戦法

先日放映されたNHKの「歴史探偵」で、軍勢では圧倒されていた織田信長が、桶狭間を合戦の地に選んだ理由、そしてそれが勝利に結びついた理由を知った。

こういうことだった。桶狭間は低湿地、俗にいうザブ田地帯で、ここに足を踏み入れると、身動きに難渋するという。大軍ならなおさらだ。それを信長は利用した。鷹狩りと称して泥地での野外訓練もしていた。敵軍が、ここに来るまで待ち、進軍が停滞するときに襲う、それが、信長の狙いだったと。

なるほどと思い、そこから連想したことがあった。本能寺の変の直後の秀吉の中国大返しだ。光秀との合戦のため急遽上方へ軍を戻さなければならなくなったとき、高松城を湖に浮かぶ島のようにしていた周囲の大堰堤を崩すことで、背後を追ってくるかもしれない毛利勢の行路を水浸しの沼状態にして、追撃の行動を阻止しようとしたことである。

つまり、戦乱の中に生きていた者には、ぬかるみに敵を置くことが、敵勢の力を十分に使わせない術として効果が高いという共通の認識があり、それが有利な戦法という考えが、常道としてあったということだ。

そのことから、信長秀吉と同時代に生きた小早川隆景もまた、備後三原城を築くにあたり、同じ考えを城の防御機構に取り入れていたことを思った、以下それを説明しよう。

■ 三原城を攻める敵とは?

先ず現在の広島県三原市中心部の航空写真と、さらに近辺を広域で見た航空写真を並べる。

三原城築城時の最大最強の仮想敵は、上方で勃興していた織田信長だ。小早川領 ( 毛利氏勢力圏 ) である三原まで攻め入れられるとすれば、織田軍はかなりの大勢力であるのが当然想定された。

どこから織田軍が来るかを考えてみると、尾道方面からの道は、大軍を動かすには狭すぎる。また尾道水道からの小早川水軍の牽制と、背後の山の伏兵による銃撃によってちりぢりに分断されかねない。

よって、制海権は小早川の手にある前提に立てば、織田軍の進軍路は、この写真の上方、現在の広島県尾道市御調町方面から、谷筋を下って来る古道と見るのが、妥当であろう。

中央に山陽本線、山陽新幹線が通り、三原城はそのためほとんどを壊されている。

■ どこで敵を停滞させるか

下に示したのは、城の縄張りの図の一部を現在の地形に合成した図。赤い線で囲った部分が、信長が今川氏を討った桶狭間に相当する湿地帯だ。ここに敵を集めるのが城外戦の本道だったと考えられる。

築城から60年ほど経た時代でも、上の図で示したザブ田=低湿地帯は、田んぼである様子に絵図では描かれている。この一帯を築城後は東町と称し、現在もその町名が生きている。水刎位置としている部分は、後段で説明する。

三原市重要文化財 三原市立図書館蔵

三原市重要文化財 三原市立図書館蔵

この東町一帯が、城の本丸や曲輪の敷地部分より低い土地であることをそのままにして、川の氾濫時に町全体への浸水を防ぐため、水を逃がす手段にしようとしていたという見方があり、そのことが東町の一角に案内板で示されている。やや読み取りにくいが、下の写真がそれである。

勧請院の鼻は、下の図に示した場所だ。

この見方には大きな見逃しがある。時は戦乱、いつ止むともしれない戦国期、敵勢が明日にも進軍してくるかもしれない目の前の脅威に、どう対応して領地を守るかの方が、川の氾濫を危惧するより前に、城下町整備に当たっては、はるかに重大事だ。

つまり、案内板にある勧請院の鼻を崩せば、川の水が東町一帯に流れすぐに沼地になるという地形的条件を、そのまま戦術的に使おうと先ず考えたはずだ。

「勧請院の鼻」の案内板によれば、東町側の護岸の高さは、城郭本体の敷地側の護岸より1メートル以上低いという。写真で見れば、( 実際歩いてみた実感でも ) それは今日でも一目瞭然である。確かに東町側の護岸の堤を破れば、水は東町を沼地にするだろうとわかる。

■ 水刎【みずはね】という構造物の役割

そして、ここで注目したいのが、水刎【みずはね】という構造物だ。この水刎の役割は、下の案内板のように説明されている。

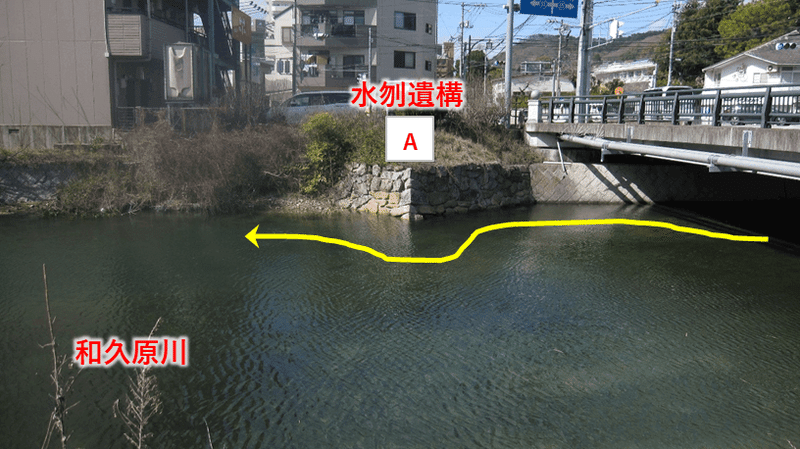

和久原川を、河口で大きく曲げたことで、曲げた部分にかかる水勢を緩めるためという。ここで説明されている水刎の機能はこのような感じか、ということを写真に挿入した川の流れのイメージで示す。

築城後450年を経てもしっかり残っているのは、この水刎の少し下流まで海の潮が上がって来ることからわかるように、この場所が築城以前まで遡れば河口部であり、川の流れが、すでにこの辺りでは緩やかであることと、加えて、海城であった三原城の、海から直接城の石垣を立ち上げる難事業を完遂した石工たちの技量の高さを理由に挙げられるだろう。彼らの技術を以てすれば、水刎は天守台のスケールダウンの雛型のようなものだろう。

ここで思わなければならないのは、和久原川の水を入れて、身動きままならないぬかるみとなった地帯に、敵勢が入り込んでからあとをどうするかだ。

当然ここに集中攻撃をかけるだろう。それはどのように?

「刀剣ワールド」というバーチャル刀剣博物館のホームページに、戦国時代の構造物として「井楼」(せいろう)というものが次のように紹介されている。

「井楼」とは、敵情を偵察するために建築された物見用の高い建物。簡易な造りをしていることも多く、戦場に布陣してから現地で仮設することもあったと言われています。

合戦中には、偵察だけではなく、弓や鉄砲によって眼下の敵を攻撃することもありました。

筆者の考える水刎の隠された役割とは、この井楼の足場部分として、川にせり出して構築された場所なのではないかということだ。今日の風景写真に井楼を合成したのが下のイメージ図。

もう一度、大手門前の橋の下にある水刎の写真を眺めてみよう。この道筋を攻めて来る敵に対し、ここに井楼が仮設されれば、まことに強力な防御機構になるはずだ。

敵の大軍を通さないよう、細い幅のままにしてある川土手道には築けないために、要所に井楼築営のための足場を用意したのだと推測する。

水刎としての役割より、こちらの役割を重視してしているとさえ思えるのだ。

■ 海城の最大の利点 三原城不落の理由

東町の沼地に入り込んだとしても、敵は護岸を補修して、水が流れ込まないようにし、そこを攻城の陣地として持久戦に持ち込むという手もあるだろうとこの記事の読者は考えるかもしれない。

しかし持久戦をすれば、攻める側は必ず退かなければならなくなる。三原城が海城である最大の利点がこのとき生かされるのだ。備後灘、安芸灘、つまり、現在の広島県の沿岸一帯の海域の制海権を持っている限り、三原城は物資輸送の港である。物資補給のルートは確保される。三原城は、秀吉が作り出した湖中の孤島、備中高松城にはなり得ないのだ。

期日を措かず攻めにかかるしかないが、東町側から城方面を見るとわかるように、城に向かっては、川と外堀の二重の構えで、さらに背後には桜山という格好の伏兵を置く地形になっている。

尾道方面へ逃れようにも、山が海に迫っている箇所 ( 地名で言うと糸崎 ) を通らなければならない。海から水軍に銃撃される恐れもある。

攻城側は無理押しにでも、大手門に向かい攻撃してゆくしかなくなるだろう。

ところが三原城大手門は、枡形虎口 ( ますがたこぐち ) であったとみなされている。枡形虎口は下の図を参照してほしい。

築城時からそうであったとは決められないが、少なくとも銃撃の効率が勝負を分けることが常識になっていた戦国末期にあっては、大量の銃による迎撃体制が整えられた大門であったのは間違いないだろう。

攻め手は頭の上から銃撃される。ここを破るには、死屍累々の状況を覚悟しなければなるまい。その前段階で、仮設の井楼からさんざんに銃撃されて消耗しているだろう。

小早川隆景の強さは、軍事面では村上水軍を擁し、安芸備後の制海権を掌握していたことに負うところが大きい。

日露戦争において、ロシア海軍第一太平洋艦隊の機能を消滅させるために、二百三高地奪取が必然であった事例が思い浮かぶ。日露戦争時の日本軍の眼で見たとき、三原城をたとえるなら、ロシア海軍第一太平洋艦隊を擁する旅順港である。

つまり、和久原川に沿って仕掛けられた防御機構も、以前の記事で解釈した三原城出丸とも言える東築出も、攻城側にとっての「二百三高地」であったと言えよう。

令和5年2月 瀬戸風 凪

setokaze nagi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?