ワタクシ流☆絵解き館その207 青木繁「わだつみのいろこの宮」ー絵画エッセイ風に(青木繁生誕140年記念展)

アーティゾン美術館の所蔵品を中心とする「生誕140年 ふたつの旅 青木繁 ✕ 坂本繁二郎」( 巡回展 2022年11月 二人の故郷である九州久留米の久留米市美術館での開催 ) を鑑賞。

青木繁の全画業を通覧する大きな喜びが得られた。 繰り返しデジタル画像や画集で見て来た作品ながら、実物を凝視してみて初めてわかったこと感じたことを、青木の作品に絞り、作品ごとに書いている。 今回は、この絵に触れないわけにはゆかない「わだつみのいろこの宮」。

■ 瑠璃の輝き=幻惑の色彩

「わだつみのいろこの宮」。

繊細な色彩が画面全体に潤んでいた。濡れている。絵から発せられ、絵の周囲にたゆたっている気韻のようなものに包まれた。

それは、この絵の解釈に、人並み以上の愛好心で、相当な時間をかけて来た熱の蓄積ゆえに生じるものなのか、そうではなくやはり、発表以来この絵画が、凡百の絵では及ばない画境を表していると感じ取られ、今日重要文化財指定を受けていることが証明するように、多くの鑑賞者にも生ずる普遍的な感動と考えるのが正しいのか。

その答はわからなかった。

絵の隅々まで、記憶に焼き付けたいと願った。絵の気韻の中に身を置き、これまで自分が複製画像、デジタル画像によって解釈して来た見方を一切白紙に戻そうと、今眼前にある一枚の絵という意識を自分に課し、瑠璃の輝きと仮に名づけるしかないひかりを幾度も瞼に汲んだ。

この青木・坂本展には、見なければならない絵があまりにも多い。一枚の絵に何十分も立ち止まっていることができない。また、きっと会える。その思いで絵の前を去った。

けれど次のコーナーの小品や素描をも見つめていても、「わだつみのいろこの宮」の余韻は、脳裏に瞬く。それなのに、たとえば朱色だとか、藍色だとか、はっきりとした色彩では記憶されていないのを感じた。

( ああ、確かに、海洋=わだつみの、海底の色が絵には描かれていたのだ、海中の光のプリズムを、どんな色彩だったと特定して言い表せないのだから)

そういう思いにとらえられた。

世には画家の名を冠し、〇〇ブルーなどと、その画家特有の発色を示す言葉がある。「わだつみのいろこの宮」は、そういう ( 見た、わかった、こう呼ぶべき色だった )というような理解にはならない幻惑の色彩を帯びた絵なのだ。

東京勧業美博覧会出品作品 三等賞

東京勧業美博覧会出品作品 三等賞

■ 会場での中学生の反応

長い時間絵の前に佇んでいる間には、中学生の校外学習の一団が、美術館の人 ( 学芸員かどうかは知り得ない )の説明を受けて鑑賞する場面に出会った。

東京勧業美博覧会に出品された「わだつみのいろこの宮」は、同展出品作として坂本繁二郎の「大島の一部」( 上に掲げた絵・三等賞入選 ) を、正面と斜め対角の配置で展示していた。

美術館の人 が、「どっちが好き?」と学生たちに聞く。青木に手を挙げたのは20人ばかりの一団の2人だけだった。圧倒的に坂本繁二郎の方だった。

もちろん、絵など興味もなくどっちでもいい、多く手の挙がる方になびいておこう、という構えの学生が中にいるのは間違いないと感じたが。

「ええっ、そうなの」青木の方に多くの手が挙がると予想していたのがありありとわかる美術館の人の反応だった。そのあと、その人は少し間を置いてこう言った。

「その見方は大事な点。実は青木の絵は、この絵が出品されたコンクール、東京勧業博覧会では、坂本と同じ三等賞でも一番ビリの評価だったの。あまり人気がなかった。今のみんなの評価みたいに」

東京勧業博覧会の審査の複雑な裏事情ももちろん知っての上で、美術館の人は、とっさに、自分の受けた意外な思いを、青木の絵が初めから高く評価されていなかったことの説明材料に援用したのだ。それも仕方ないと心のうちで苦笑した。

急ぎ足鑑賞にすぎない中学生相手に、こういう場で、描いたその人への審査者の好悪感情が、作品の評価に結び付いてしまうのも、人間社会の通例といった話をしても詮ないことであるのは言うまでもない。

「三等賞でも一番ビリ」という、考えてみれば青木を知る上で大事なポイントは、学生たちの記憶に残ったかもしれない、と感じていた。

そしてさらに思ったのは、学生たちが10年後、20年後、人生の節目で、絵画の魅力に心を慰められるようときが来るとすれば、青木の「わだつみのいろこの宮」を、(この絵は、あのとき見た絵だ ) と必ず思い出すだろう、ということだった。( あのときは、何ということもなくただ見ただけの絵だったが ‥‥ ) と記憶に甦って来るだろうと。

手を挙げた坂本繁二郎の「大島の一部」の方は、記憶から消えてしまうのではないか。これは、坂本の絵をないがしろにする意見ではない。

一人の画家の渾身の代表作と、未だ独自の世界を確立し得ていない画家の絵との歴然たる差を言っているだけだ。

■ 山幸彦の顔を照らすのは、水面鏡を反射した光か

画集などの複製物では持ったことのない感覚があった。

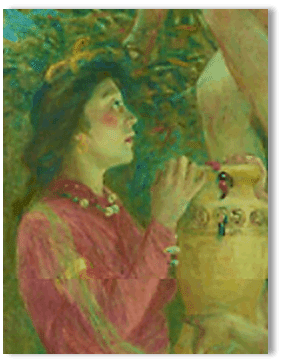

それは、山幸彦の顔が明るんでいるのは、豊玉姫と侍女が持つ水瓶の水面が、海底に降って来る一条の光を受けた鏡面となって、その反射が顔に差しているのだ、という感じ方だった。

逆に言えば、瓶を持つ女二人は、あたかもサーチライトのように、反射の光を向けて、山幸彦の顔を確認しているというとらえ方だ。しっかりと、方向を定めようとしているのは侍女の方で、軽く片手を添えるだけで、おずおずと光を差し向けている豊玉姫のしぐさと表情からは、ためらいの様子が見えて来た。照らされた山幸彦もまた、含羞の面差しで応えている。

井戸という水の器にこもる生命の始原への心象と神秘性。これまで井戸は重要な構成要素であるのを読み取ってきていたが、その水は、豊玉姫に汲まれることで、霊水になると思われてきた。瓶の中に満たされて、鏡面となっているであろう水の果たす役割の大きさ。

というふうに見ているうちに、青木がこれ以前に制作された「大穴牟知命」

( 本展出品 ) で、死を追いやり、蘇生の力を大穴牟知命に与えた貝の霊乳 ( ふたりのヒメがつくった薬液 ) を、大きなモチーフにしていることに連想が及んだ。

あるいは、以前の記事で「わだつみのいろこの宮」の着想に関連していると解釈した絵、水のうねりが主題と言っていい「運命」(本展出品 上に掲げた図版 ) のことも。

青木は「古事記」に、水に宿る魂の力を読み取っていたのかもしれないと考えていた。

令和4年11月 瀬戸風 凪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?