ワタクシ流☆絵解き館その93 青木繁「大穴牟知命(おおあなむちのみこと)」⑤草のしとねの上の苦悶と隠れた大樹

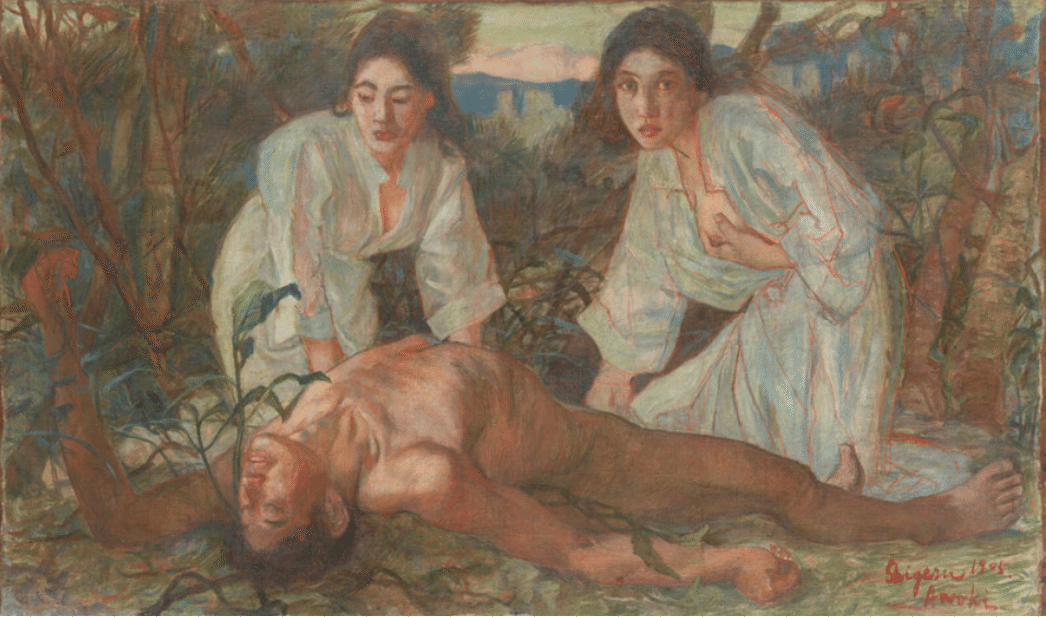

青木繁 「大穴牟知命」 1905年 アーティゾン美術館蔵

以下の図版全てこの絵の部分切り取り 一部に加筆

「古事記」の記述では、大穴牟知命の絶命の場面はこうだ。「火を以て猪に似たる大き石を焼きて、転ばし落しき。爾くして、追ひ下り、取る時に、即ち其の石に焼き著けらえて死にき」

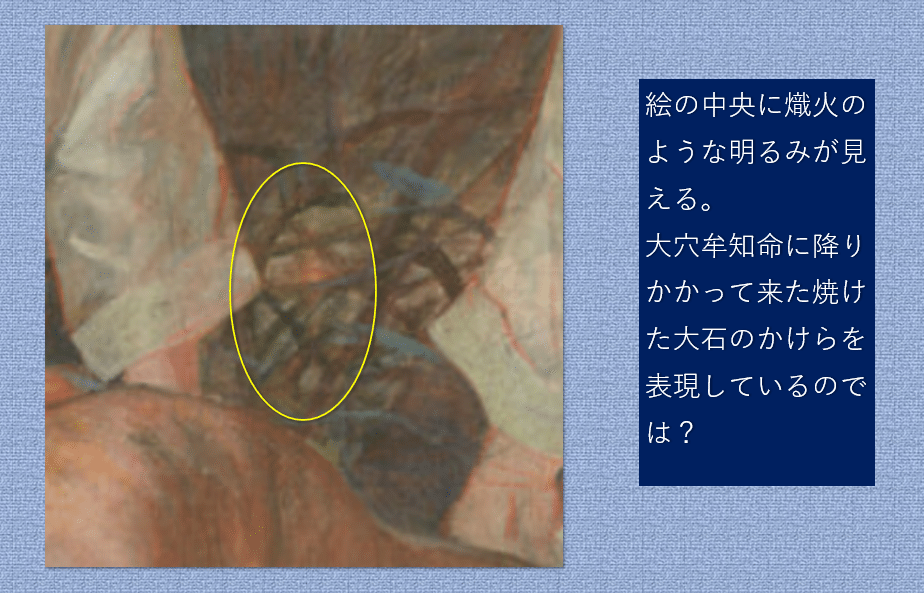

焼けた大きい石が転がったさまを、中央の一片の明るみによって暗示した演出だろう。その明るみを浮き上がらせるような役割を、遠景の青山が担っているように思う。

火傷を負った大穴牟知命に、草のしとねをしつらえたのは、キサガイヒメとウムガイヒメ。そのしとねの上で彼は、苦しみ悶えた、と暗示する演出だ。

瀕死の中にも、痛みで身をよじる大穴牟知命。草のしとねに身を擦りながら、大穴牟知命を抑えて薬液を塗りつけた二人のヒメ。その姿を思わせるのが衣に染みついた草の汁だろう。

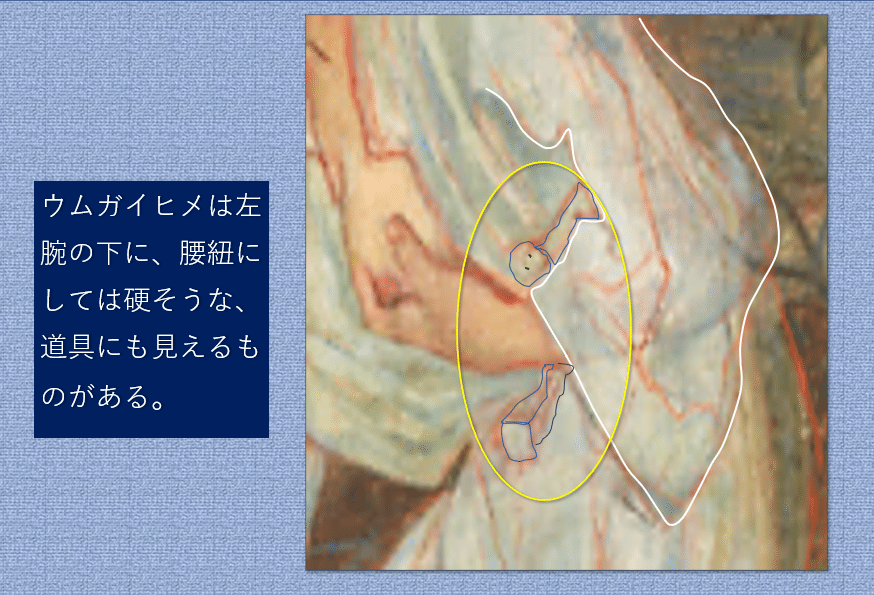

ウムガイヒメの衣から飛び出して見える何か。何気なく見れば、腰紐の先端のようだが、それにしては硬質な感じがする。解けない謎だ。

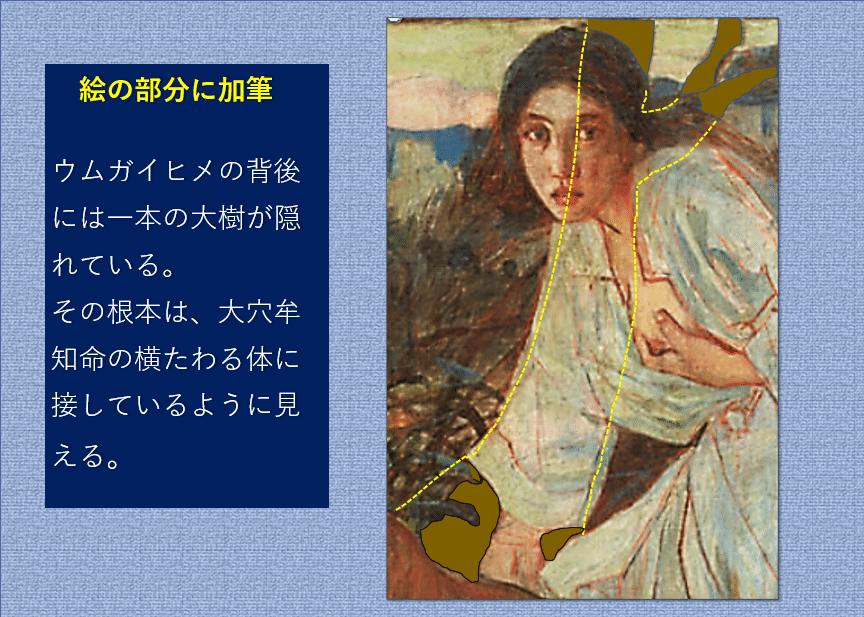

ウムガイヒメの背後には、根元のわづかな部分と、上方の枝の一部だけを見せて、一本の木が隠れている。形状を推測してみたのが、上の図。太い幹だ。

そして右端には、上部が折れて失くなっている木がある。これは、焼けた大きな石が薙ぎ倒した姿だろう。両者を対比させた演出だ。

隠れた太い幹の木は、降って来た石の衝撃に対する盾となったものであるように見える。そしてまた、木と大穴牟知命は一体につながっていて、大穴牟知命=偉大なる国津神である大国主命の不死身の象徴という意味が込められているのではないか。

令和3年12月 瀬戸風 凪

この記事に興味を持たれた方は、下のタグの「明治時代の絵」をクリックしてください。青木繁絵画の絵解き記事が一覧できます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?