さてもさてもの日本古典 🔮『平家物語』② 死ねなかった者たちを見つめる目

🔵『平家物語』ー 物語の裏の主役たち

平家滅亡後も、平家一門でありながら生き残った者の姿を語るところが、『平家物語』が、単に平家の興隆と滅亡を対照的に描いた叙事詩にとどまらない要素をなしていると思う。

都を落ちてゆく者、合戦で落命してゆく者の哀れさ、痛ましさを語るのは、聞く者、読む者が待ち構えているところへ放り込めばいいのだから、形になりやすい。死者は、納得の上か、燃えたぎる未練を抱いての上かの違いはあれど、死の瞬間の風景の中に溶け込んでゆく。

時の勢いに負けて消えゆくそういう者こそは、物語の表の主役たちである。

平重盛、平敦盛、平忠度、平教経、平知盛、二位の尼平時子‥‥その者たちの死の刹那に思いをはせれば、それはすなわち、作者自身も聞く者、読む者も共通の、あえて言えば「もののあわれ」というしかない情に身を浸すということになる。生きて現に在る者には、生と死との境に至った者のこころのうちを知ることは、まったく答にたどり着けない問いであるからだ。

それに比べて、敗れ、なおかつ生き残った者の心情は、生身の人間の切実な思いであって、戦乱の世には、その思いが渦巻いて、世情を動かしていると言ってもいいはずだ。近くに例を求めれば、太平洋戦争を敗戦で終えた日本人のほとんどがその立場であり、戦争で死んでいった者たちとは違って、敗戦後から終わりのない精神的カオスにさいなまれ続けて来たのだ。

慚愧、憎悪、後悔、諦観、執念‥‥諸々の感情が混然となる生き残りの者たちの心理に目をやるためには、作者は自分の人生観処世観、さらには作者自身の人格まで見通される覚悟を求められるだろう。

敗者であろうとも、捕らわれ人であろうとも、生きてある限り、言葉や行動を制限されても人は、片言により、または面持ちなり視線なりしぐさなりで心情を伝える。そこに、『平家物語』の、表の主役たちとは異なり、現代の我々でもその傷心を推し量れそうな、いわば普遍の人間像が垣間見える。

一門の代表的な名前を挙げれば、平重衡、平宗盛父子、平頼盛、平時忠、平維盛嫡男の六代、そして平徳子( 安徳帝母建礼門院 ) 。

『平家物語』の作者は、生き残った家一門の者たちの内心に入り込みそれを探る。自分ならこの生き方、身の処し方を是とするか非とするか、あるいは美しいと見るか、無残と見るかという問いがなければ、触れることはできまい。

死ぬべき身を生きている、あるいは何と見られてもこの命が惜しいという苦悩を、冷たく見据えているのが、静かに潔く死んでゆく者たちを描くだけにはとどまらない『平家物語』の深みである。

この「死ぬべき身を生きている」という心理は、大いなる創作動機となり得る。現代文学にはことに顕著に見られるテーマである。それは凄みをもった文学に結実する。たとえば三島由紀夫、太宰治の二人の名を挙げ、その過剰な文学的エネルギーを見れば納得してもらえるだろう。あるいは、ゴッホのテオ宛ての手紙にも言えることだ。

🔵『平家物語』ー 着想の始点と物語の終点

『平家物語』着想の始点は、生け捕りにされた平家一門が都で見世物として晒された場面を、洛中のどこかでひっそりと作者が見た時点にあると思う。考えにくい想定ではあるが、作者がもし、壇ノ浦合戦や一の谷合戦の場にいた人、または平家一門の従者的立場の人なら、生き残った者の末路を何段にも分けて書くことはできなかったはずだ。敗者側に身を置いていた者は、敗者の無惨な末路は書けない。

作者は、生け捕りにされた者たちが京洛で見世物にされている場面を、世の出来事のひとつとして、遠目に、観察的に見ることが出来た人であるのは確かなことだろう。そして敗者の扱われ方から、勝ち負けによって人の運命ががらりと変転するさまを、まざまざと目の当たりに感じ取ったのであろう。

さらには『平家物語』には「判官都落」という段があることを思えば、そのときは勝者の総督の地位にあった判官九郎源義経が、ほどなく都を落ちてゆかざるを得ない状況になったことを知り、昨日の勝者が転げ落ちてゆくあまりに性急苛烈な政治世界の様相に、まだ作者の脳中に留まっていた原型『平家物語』は、一挙に構想スケールを拡充させたと思う。

ただ平家一門の凋落を語るだけだでは足りず、一寸先が見通せない時流というものの不思議さ、非情さこそが語られるべきだと思い知ったのではないだろうか。

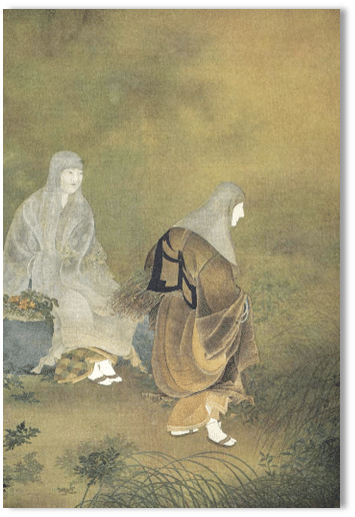

そして、死ぬべき身を生きた者に向ける目のゆきつくところが、建礼門院の死「女院死去」であったのは、作者の物語の着想動機から考えれば必然であった。『平家物語』は、もっとも深刻な思いを抱えて、死ぬべき身を生きて死んだ者に、最後のともし火を陰らせて閉じられているのである。

※建礼門院を描いている

令和5年12月 瀬戸風 凪

setokaze nagi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?