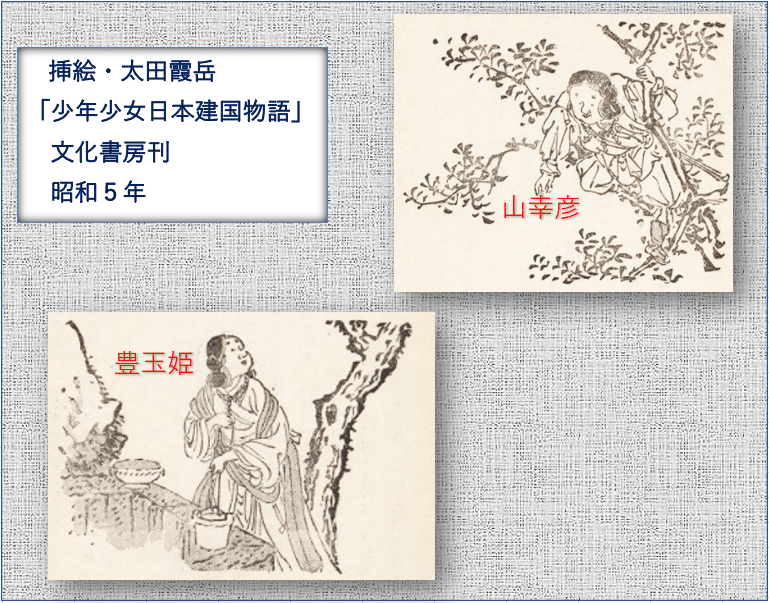

ワタクシ流☆絵解き館その104 児童読み物挿絵に見る青木繁「わだつみのいろこの宮」の世界

青木繁「わだつみのいろこの宮」の題材「山幸彦と豊玉姫の物語」は、日本古代神話のハイライトシーンであり、児童読み物で、さまざまな場面が取り上げられている。

ことに、皇国興隆を信奉する精神の高揚を目的として、筆者の調べたところでは、大正期から昭和の戦前・戦中期には幾種もの、古代神話の読み物が発刊されている。それらの書籍の、挿絵に描かれた山幸彦と豊玉姫の姿を探ってみた。

二人の出会の場面で欠かせないアイテムは、第一に瓶のようだ。その次が、カツラの木と井戸。侍女は「古事記」の記述では重要な存在だが、挿絵ではいたりいなかったりと一定でなく、ぞんざいな扱いをされている。

「わだつみのいろこの宮」絵解きの連作の中でも述べたが、山幸彦を裸体で描く発想は皆無だ。筆者の知る限り、青木の描いた作品のみである。

皇国史観で教育が行われていた時代、皇室の先祖に当たる山幸彦=火遠理命や豊玉姫の姿を、裸体や羅(うすもの)で描く発想は、誰にもなかった。

青木が「わだつみのいろこの宮」を描いた頃にはまだ、柔軟な発想で神話画を描く自由が許されていたことがわかる。

(ただし、裸体の描き方で非難を浴びた中村不折の1907年の作「建国剏業」などの例はある。詳しくは(Wikipedia)を参照ください)

「古事記」に記述されたわだつみのいろこの宮は、のちに発生する浦の嶋子の物語の竜宮に擬されている。

竜宮城と言えば、誰もが思い浮かべるイメージがある。建造物の方では、大正4年に造られた佐賀県武雄温泉の楼門を例に見れば、明治から大正にかけて、海の底の宮がどういうイメージで思われていたかが知られる。

出会いの後日譚を描いた挿絵も引いておこう。

山幸彦の子を身篭っていた豊玉姫は、地上に帰った山幸彦の元へゆき出産する。しかし、出産の場を決して見てはならないという禁を山幸彦が破ったために、子を置いたまま再びわだつみのいろこの宮へと戻ってゆく。その別離の場面が下の図版。

二枚目の図版は、豊玉姫が海へと身を翻させる芝居っ気たっぷりの演出で、現代の劇画を見るようだ。

「わだつみのいろこの宮」制作より早い時期に描かれた、山幸彦と豊玉姫の出会いの場面の絵がないか探してみたが、探し得たのはすべて「わだつみのいろこの宮」よりもあとの時代のものだった。もしかしたら、青木以前には、この場面の絵画化は行われていなかった可能性もあるだろうか。さらなる宿題としよう。

挿絵画家は、「古事記」の記述をもとにしながら、この場面の厳かで熱い場面の描出に、自分なりの個性を出すのを楽しんでいるようだ。青木にも「古事記」の世界を描き出すことに、楽しみながら挑む心情はあったことだろう。

最後に青木繁「わだつみのいろこの宮」をしみじみと見つめてほしい。

青木繁 「わだつみのいろこの宮」 1907年 重要文化財

アーティゾン美術館蔵

令和4年1月 瀬戸風 凪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?