ワタクシ流☆絵解き館その82 青木繁「大穴牟知命(おおあなむちのみこと)」④明と暗、直情と静炎、二極の相貌。

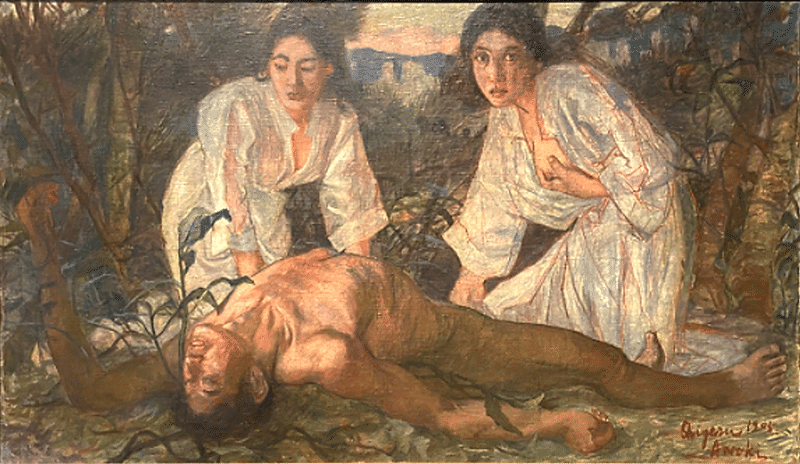

青木繁 「大穴牟知命」 1905年 アーティゾン美術館蔵

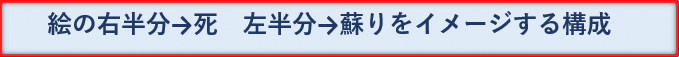

ワタクシ流☆絵解き館その72 青木繁「大穴牟知命(おおあなむちのみこと)」③「死と再生が同時に進行する劇的構成」 において、大穴牟知命の、死の姿と蘇りの兆しを照らし始めた瞬間の姿が、同時に描かれていることを解いた。今回はその続編。

先ずは前回、櫨(はぜ)の木をモデルにしていると述べた枝葉を見てみよう。大穴牟知命の右手にかかっている葉は、垂れ下がりしなびて、死を暗示していると言えるだろう。

それに対し、まるで体の一部から萌え出たように顔にかかる葉の方は、まっすぐに伸び幹も艶を持ち、ふわりと揺れているように軽快な様子を示している。葉は裏を見せ、「裏白」=めでたさの象徴、としての役目を演出しているようだ。つまりこれは、大穴牟知命の蘇りの兆候を暗示していることになる。

次は、背景。絵の右奥の、木の合間に浮かぶ斑な色合いのものは、大穴牟知命の命を奪った原因であるところの、焼けた大きな石が転がり落ちて来た岩山を描いたのではないだろうか。これもまた死につながる風景だ。

次に見るのは左右の木。死を暗示するのは右側の木で、奥側に向かって倒れかけてはいないだろうか。その内の片方の木は、幹が折れて、その断面を見せていると筆者には見える。それを示したのが下の図だ。

大穴牟知命を倒した大きな石に、ともになぎ倒された、ということを表しているのではないだろうか。

対して左側の木は、幹の曲がりもなくしっかりと立っている。こちらは強い生命力をほのめかしていると言えるだろう。

次は、二人の姫。右側のウムガイヒメ(ウムギヒメともいう)の顔は、目の下に疲労の影が差している。前回解いたように、その爛々とした瞳は強い愛の熱を伝えているが、渾身の思いの極みに至った放心の表情とも言えるだろう。つまり蘇りに希望を見い出せていない焦心。

対して左側のキサガイヒメの顔は、沈着冷静といった趣で、動じない意志を持って役目を果たそうとしているようだ。そしてその顔には、大穴牟知命の反り上がった胸を明るく照らす、左上方からの光が差しているのが見て取れる。

光が蘇りを伝えているという演出であろう。

前回の絵解きでは、「キサガイヒメの役割がこの絵ではよくわからない」と述べたが、その後気づいたことがある。それは、キサガイヒメの右腕の、袖を透かしてうっすらと見える肌は、キサガイヒメの働きにつながっているのではないかということだ。

「古事記」の記述には短くこうある。

「ここにキサガイヒメ、キサギ集めて、ウムガイヒメ、待ち承けて、母の乳汁を塗りしかば、麗しき壮夫になりて、出で遊行びき」

この文意そのままだと、母の乳汁で作った液を大穴牟知命に塗ったのは、ウムガイヒメのように思えるけれど、一刻を争うときに、一人だけがそんな大事な行為をしていて、もう一人の方は見ているなどということは考えられないわけで、二人して母の乳汁で練った薬液を造り、大穴牟知命の体に懸命に塗った光景が自然に浮かぶ。

その上で、キサガイヒメの透けて見える肌の意味を考えたとき、キサガイ=赤貝という説のある、貝の殻を削って溶かし込んだ汁が、無心に働くキサガイヒメの腕を知らず知らずのうちに濡らしていた、という解釈もある得ると思われてきた。

あるいはもっと、官能に寄って考えれば、掌だけでなく、二の腕を用いて塗りつけた見てもいい。そして、滴り落ちた汗がキサガイヒメの衣を浸している様子とも見えるだろう。

ウムガイヒメの方は、露出している乳房が目立つけれど、肌の色が衣を透かして見えてはいない。衣の下の肌という点を意識して、二人の働きや個性を描き分けたのだろう。

絞っていた乳が出なくなって当惑し、錯乱気味になっているとも見えるウムガイヒメの姿、それに対応する衣を濡らすほどに汁を造り塗りつけ、汗を滴らせて蘇生に務めたキサガイヒメの姿、そんな二人しての献身が、まさに実らんとする場面をこの絵に見るのが、最も熱い絵の見方だと筆者は思っている。

令和3年11月 瀬戸風 凪

この記事は、ワタクシ流☆絵解き館その72 青木繁「大穴牟知命(おおあなむちのみこと)」③「死と再生が同時に進行する劇的構成」をお読みいただくと、さらに筆者の思いが伝わると思います。タグの「明治時代の絵」が入り口になっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?